卒業生

卒業制作が劇場公開へ!『沈没家族』がゼミの武蔵から生まれた理由

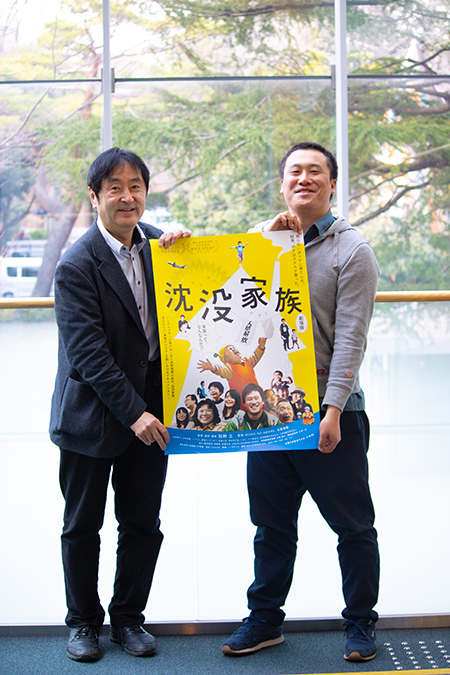

【対談】加納 土 監督 × 永田 浩三 教授(社会学部 メディア社会学科)

沈没家族とは

1995年に東京の東中野で、シングルマザーの加納穂子さんが始めた共同保育の取り組みのこと。加納 土監督が武蔵大学在学中に、卒業制作として発表したドキュメンタリー映画『沈没家族』は、4/6よりポレポレ東中野にて『沈没家族 【劇場版】』として公開されます。

文中では『沈没家族』は映画作品を、沈没家族は共同保育の取り組みを指しています。

文中では『沈没家族』は映画作品を、沈没家族は共同保育の取り組みを指しています。

『A』と白雉祭

加納監督が武蔵大学を選んだ理由を教えてください

加納:僕が卒業した八丈高校(東京都・八丈島)は、卒業生の90パーセントが島から出ます。僕は実は高校二年生くらいまで、島に残ることを考えていました。八丈島出身の同級生たちはみな東京にあこがれますが、僕は八丈島に来る前、東京の東中野に住んでいたので、島に残って漁師とか くさや職人とかになるのもいいなと思っていました。

転機になったのは、高校二年生のときに母にすすめられて観た森達也監督の『A』※という作品です。ニュースでは報じられない視点で事件を多面的に描いている森監督の作品を観て、ドキュメンタリーに関心をもちました。僕が高校三年生のとき、その森達也監督が白雉祭に講演に来ると知って、武蔵大学に聴きに行きました。

永田:森達也さんと私と死刑を考えよう、という企画をやったんですよ。あそこにいたんだ?

加納:最前列で聞いていたんですよ!そのときは森さんの話が聴きたくて行ったんですけど、ドキュメンタリーを学べることや、実習するゼミがあることも魅力的だったし、森さんが来て、自分が来たのも運命だろうと(笑)、武蔵の受験を決めました。

※『A』:森達也(1956年生まれ。ドキュメンタリー作家)によるオウム真理教の荒木浩を主人公とするドキュメンタリー映画

転機になったのは、高校二年生のときに母にすすめられて観た森達也監督の『A』※という作品です。ニュースでは報じられない視点で事件を多面的に描いている森監督の作品を観て、ドキュメンタリーに関心をもちました。僕が高校三年生のとき、その森達也監督が白雉祭に講演に来ると知って、武蔵大学に聴きに行きました。

永田:森達也さんと私と死刑を考えよう、という企画をやったんですよ。あそこにいたんだ?

加納:最前列で聞いていたんですよ!そのときは森さんの話が聴きたくて行ったんですけど、ドキュメンタリーを学べることや、実習するゼミがあることも魅力的だったし、森さんが来て、自分が来たのも運命だろうと(笑)、武蔵の受験を決めました。

※『A』:森達也(1956年生まれ。ドキュメンタリー作家)によるオウム真理教の荒木浩を主人公とするドキュメンタリー映画

タッパーの上のマイク

加納監督在学中の永田ゼミについて教えてください

永田:2年生の時のゼミには加納君の他にも面白い仲間がいました。あの年は変わった学生が多くて、お互い切磋琢磨しているゼミでした。1年間チームでドキュメンタリーを作る、というのをやっていて、加納くんは吉祥寺でロケをやりました。

加納:『吉祥寺はなぜ監視カメラが日本一多いのか』というテーマでした。

永田:そこまではいいんですけど、加納君は八丈島でもロケをやったんですよ。

加納:なぜか僕が八丈島ロケを敢行しまして。島の牛を飼っているおじいさんに「八丈島にはなぜ監視カメラがないんでしょうか」ってインタビューして。おじいさんは「知るか!」って(笑)

永田:おじいさん、すごい困っていて(笑)そんなこと普通聞かないでしょう?普通は聞かないことを聞く、そういうところが面白い。僕は大して指導をしていないけど、加納君はあの時のロケで成長したよね。

加納:吉祥寺でロケをしたときに、僕がマイクを下のほうに置いていたのを、永田先生がガッと持ち上げてくれたことがとても印象に残っています。現場で何が撮れるかが一番大事、ということを学びました。

永田:どうせ聞くならちゃんと聞こうって。学生たちは遠慮深いというか、上品な若者が多いですから。けれど、どうせマイクを向けているのなら、ちゃんと聞かないともったいないでしょう。録れてないと後悔するのは自分ですから。マイクが映っても構わないから、ちゃんと音を録りなさいということだけは教えました。『沈没家族』でも彼が(音を録ることを)心がけているのがわかります。

加納:『吉祥寺はなぜ監視カメラが日本一多いのか』というテーマでした。

永田:そこまではいいんですけど、加納君は八丈島でもロケをやったんですよ。

加納:なぜか僕が八丈島ロケを敢行しまして。島の牛を飼っているおじいさんに「八丈島にはなぜ監視カメラがないんでしょうか」ってインタビューして。おじいさんは「知るか!」って(笑)

永田:おじいさん、すごい困っていて(笑)そんなこと普通聞かないでしょう?普通は聞かないことを聞く、そういうところが面白い。僕は大して指導をしていないけど、加納君はあの時のロケで成長したよね。

加納:吉祥寺でロケをしたときに、僕がマイクを下のほうに置いていたのを、永田先生がガッと持ち上げてくれたことがとても印象に残っています。現場で何が撮れるかが一番大事、ということを学びました。

永田:どうせ聞くならちゃんと聞こうって。学生たちは遠慮深いというか、上品な若者が多いですから。けれど、どうせマイクを向けているのなら、ちゃんと聞かないともったいないでしょう。録れてないと後悔するのは自分ですから。マイクが映っても構わないから、ちゃんと音を録りなさいということだけは教えました。『沈没家族』でも彼が(音を録ることを)心がけているのがわかります。

確かに『沈没家族』ではマイクが映っているシーンが多くありますね。

加納:(穂子さんと加納監督が)お好み焼きをやっているシーンでは、キムチの入ったタッパーの上にマイクがのっています。自分の生まれる前の話を、穂子さんに公園で聞くシーンでは、マイクを刺身の上に置きました。本気で(映像制作を)やっている人には怒られそうだけど(笑)

永田:マイクを近くに置くと、聞くぞっていう気持ちが聞かれる側にも伝わる。いい加減な答えはできなくなる。加納君が作る映像には、本当に聞いていいのかな、という逡巡もあるんだけれど、でもやっぱり聞くぞ、という意志が感じられると思うんですよ。

永田:マイクを近くに置くと、聞くぞっていう気持ちが聞かれる側にも伝わる。いい加減な答えはできなくなる。加納君が作る映像には、本当に聞いていいのかな、という逡巡もあるんだけれど、でもやっぱり聞くぞ、という意志が感じられると思うんですよ。

沈没で育った僕と、ゼミ生と

永田:加納君が小さい頃にNHKの『青春ドギィ&マギィ』というドキュメンタリー番組でとりあげられたことがあったんです。それを入手して、ゼミ生みんなで観たことがありました。

加納:僕自身もその映像をその時初めて観たんですけれど、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。幼いころの自分が絵本を読んでもらったり、積み木で遊んでいたり、全裸で映っていたり(笑)。幼い僕を知らない大人が育てている、共同保育の動画をゼミ生10人くらいで観たんです。

加納:僕自身もその映像をその時初めて観たんですけれど、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。幼いころの自分が絵本を読んでもらったり、積み木で遊んでいたり、全裸で映っていたり(笑)。幼い僕を知らない大人が育てている、共同保育の動画をゼミ生10人くらいで観たんです。

見終わった後、他のゼミ生の反応はどうでしたか。

加納:みんな言葉を失ってましたね。自分は沈没で育ったから当たり前に思っていたことも、同世代の普通の家族に育った他のゼミ生からは「これってどういうこと?」という疑問の声があがったりする。『沈没家族』を制作する際に、そういう疑問は解きほぐして説明をしっかりしなければと思いました。(卒業制作時の)最後のほうはずっと編集室にいましたね…。

永田:編集室にこもりっきりという学生が、当時は何人もいました。

加納:画面だけをひたすら見る生活になるんですけど、横で(同じように編集作業を)やっている人がいて、後ろにもやっている人がいて。それぞれ別の作品を作っているんだけれど、心強いっていうか、何か一緒にやっている気がして。そういう没頭させてくれる環境が、武蔵のゼミにはありました。

永田:編集室にこもりっきりという学生が、当時は何人もいました。

加納:画面だけをひたすら見る生活になるんですけど、横で(同じように編集作業を)やっている人がいて、後ろにもやっている人がいて。それぞれ別の作品を作っているんだけれど、心強いっていうか、何か一緒にやっている気がして。そういう没頭させてくれる環境が、武蔵のゼミにはありました。

表現は差し障りがないと面白くない

永田:加納君がドラマを作った時のことをよく覚えています。僕がすごいヘンテコな教授の役なんです。

加納:ありましたね(笑)『ものすごく理不尽なこという教員』の役を永田先生にやっていただいて。それを実際の永田先生の授業の後に、そのまま受講している学生さんにエキストラとして残ってもらって、ドラマの撮影をやったんです。

永田:僕が「マリリンモンローの脇汗について1万字で書け」とかいう課題を出す(笑)すると学生役の加納君がブチ切れて僕をすごい罵倒するんです。罵倒だけではおさまらず「いいかげんにしろ、土下座しろ」とすごい勢いで激怒して、僕が学生の前で土下座するんですよ。

加納:あれ、やばいですよね…。

永田:いや、僕は面白かったよ。土下座してよかったと思う。

加納:ありましたね(笑)『ものすごく理不尽なこという教員』の役を永田先生にやっていただいて。それを実際の永田先生の授業の後に、そのまま受講している学生さんにエキストラとして残ってもらって、ドラマの撮影をやったんです。

永田:僕が「マリリンモンローの脇汗について1万字で書け」とかいう課題を出す(笑)すると学生役の加納君がブチ切れて僕をすごい罵倒するんです。罵倒だけではおさまらず「いいかげんにしろ、土下座しろ」とすごい勢いで激怒して、僕が学生の前で土下座するんですよ。

加納:あれ、やばいですよね…。

永田:いや、僕は面白かったよ。土下座してよかったと思う。

土下座してよかった!?

永田:土下座して一回死んで生まれ変わった気持ちがしました。土下座しちゃった教員ってあまりいないでしょう?それに「ドラマだから、タブーはないから目一杯やれないことをやろうよ」って言ってました。

加納:(永田先生は)学生がやることに本気で乗ってくれる。さっき先生の話にもありましたが、学生には遠慮や躊躇があるんです。でも、それを永田先生自身が突き破っている。だからもっとやれるだろう、みたいな突き抜けたマインドが生まれました。

永田:表現って、差し障りがないと面白くないんですよ。いいっていう人がいて、これってどうなのっていう人がいて、初めて表現ですから。

加納:(永田先生は)学生がやることに本気で乗ってくれる。さっき先生の話にもありましたが、学生には遠慮や躊躇があるんです。でも、それを永田先生自身が突き破っている。だからもっとやれるだろう、みたいな突き抜けたマインドが生まれました。

永田:表現って、差し障りがないと面白くないんですよ。いいっていう人がいて、これってどうなのっていう人がいて、初めて表現ですから。

『沈没家族』は家族の在り方に対する肯定のメッセージ

永田:試写会がこの間終わったけれど、評判はどうですか。

加納:20年前に始まった共同保育があったけれど、それを今実際に育った子供(加納監督)が映画をとる、その時間の流れに驚いたという人がたくさんいるし、これ(共同保育)が可能性としてありなんだ、と肩の荷が下りたと言ってくださる人もいます。

永田:肩の荷が下りる、というと女性の方ですか。

加納:はい、女性の方もそうですね。子供は親一人が守って、愛情をもって育てていかなければならないんだ、と思っていた人が、自分だけでは無理だからと手放しても大丈夫なんだって。実際に(沈没家族で)育った僕が、映画を通して(手放すことを)めちゃくちゃ肯定しているのをみて、肩の荷が下りたと。

永田:人間なんとかなるよっていうメッセージは今の息苦しい世の中にあって、救いに感じる人が大勢いると思います。しかも、育っちゃった子供の側から「大丈夫でしたよ」って言われると説得力がある。大丈夫ですよって言っている作品ってあまりないんじゃないかなあ。

加納:セルフドキュメンタリーって、自分の家族に対してネガティブな感情を持っていて、カメラを回すことによって落とし前をつけたいというか、自分を納得させたいとか、そういう流れの作品が多かったと思うんですが、『沈没家族』では肯定しているんです。

良かったということをわざわざ映画でいう人はいなかったんですけれど、僕はそれをいうことに、意味はあると思っています。

加納:20年前に始まった共同保育があったけれど、それを今実際に育った子供(加納監督)が映画をとる、その時間の流れに驚いたという人がたくさんいるし、これ(共同保育)が可能性としてありなんだ、と肩の荷が下りたと言ってくださる人もいます。

永田:肩の荷が下りる、というと女性の方ですか。

加納:はい、女性の方もそうですね。子供は親一人が守って、愛情をもって育てていかなければならないんだ、と思っていた人が、自分だけでは無理だからと手放しても大丈夫なんだって。実際に(沈没家族で)育った僕が、映画を通して(手放すことを)めちゃくちゃ肯定しているのをみて、肩の荷が下りたと。

永田:人間なんとかなるよっていうメッセージは今の息苦しい世の中にあって、救いに感じる人が大勢いると思います。しかも、育っちゃった子供の側から「大丈夫でしたよ」って言われると説得力がある。大丈夫ですよって言っている作品ってあまりないんじゃないかなあ。

加納:セルフドキュメンタリーって、自分の家族に対してネガティブな感情を持っていて、カメラを回すことによって落とし前をつけたいというか、自分を納得させたいとか、そういう流れの作品が多かったと思うんですが、『沈没家族』では肯定しているんです。

良かったということをわざわざ映画でいう人はいなかったんですけれど、僕はそれをいうことに、意味はあると思っています。

プロフィール

加納 土 Tsuchi Kanou

1994年生まれ、神奈川県出身。武蔵大学社会学部メディア社会学科の卒業制作として『沈没家族』を2015年から撮影を始め、完成した作品はPFF(ぴあフィルムフェスティバル)等の映画祭で評価された。卒業後はテレビ番組会社に入社し、ドキュメンタリーや情報番組の制作に従事しながら、本作の「劇場版」の公開に踏み切った。本作が初監督作品。祖母に社会学者の加納実紀代。

永田 浩三 Kouzou Nagata

武蔵大学社会学部教授。専門はドキュメンタリー研究。元NHKディレクター・プロデューサー。『NHKスペシャル』や『クローズアップ現代』などを制作。著書として『ヒロシマを伝える』『奄美の奇跡』(ともにWAVE出版)、『ベン・シャーンを追いかけて』(大月書店)、『NHKと政治権力』(岩波現代文庫)、編著「フェイクと憎悪」(大月書店)など多数。「言論の不自由展」「表現の不自由展」の共同代表を務めるなど、言論・表現に関わる社会活動も多い。大阪市出身。