武蔵のゼミを知る5つのキーワード

武蔵のゼミを紐解く

武蔵大学が重視する「ゼミ」の目的は、周囲の学生との知識や思考の違いを認識した上で、新たな考えや課題解決策を創造していくこと。ここに「知と知を摩擦する」武蔵のゼミの真髄があります。学生一人ひとりの知性を磨き上げるためのゼミの仕組みをキーワードから紹介していきます。

5つのキーワード

4年間の継続

継続的な知見の蓄積が発想の引き出しを増やす

武蔵大学では、1年次からゼミや少人数形式の授業をスタートさせ、4年間にわたる体系化されたカリキュラムのもとで学びを深めます。さまざまな研究テーマに挑み、幅広い知識が身につくばかりでなく、テーマごとに現状分析や調査、発表などを繰り返すことで研究手法に関する多様な知見が蓄積されます。この経験値が、未知の課題と対峙した際の思考のベースになり、対話や新たな発想の源泉になるのです。

13名*の少人数形式

「知と知の摩擦」が学生の思考を揺さぶる

すべての学生が主体的に参加できる人数を重視。一人ひとりが周囲の多様な価値観、刺激に満ちた考えにふれ、自分の意見を磨きます。自分と他者との双方向のコミュニケーションで協働的に学び合うことに、ゼミの意義があります。議論を深めるべく質問を投げかけ、さまざまな意見を整理するのが教員の役割。学びを繰り返すなかで、自学自習では到達できない新たな知見の獲得をめざすのが、武蔵大学のゼミです。

*1ゼミ当たりの平均人数

*1ゼミ当たりの平均人数

教員のバックアップ

武蔵大学では、学生のゼミ活動を実り豊かなものにするために、全方位から徹底サポート。ミスマッチを防ぐために、教員がゼミのテーマや授業の進め方などを紹介するガイダンスや面談を実施するほか、ゼミに入った後も、学生が自由に相談できるオフィスアワーを設けています。教員は学部学科の垣根を越えた情報交換などを行い、ゼミ内容の改善を図っています。

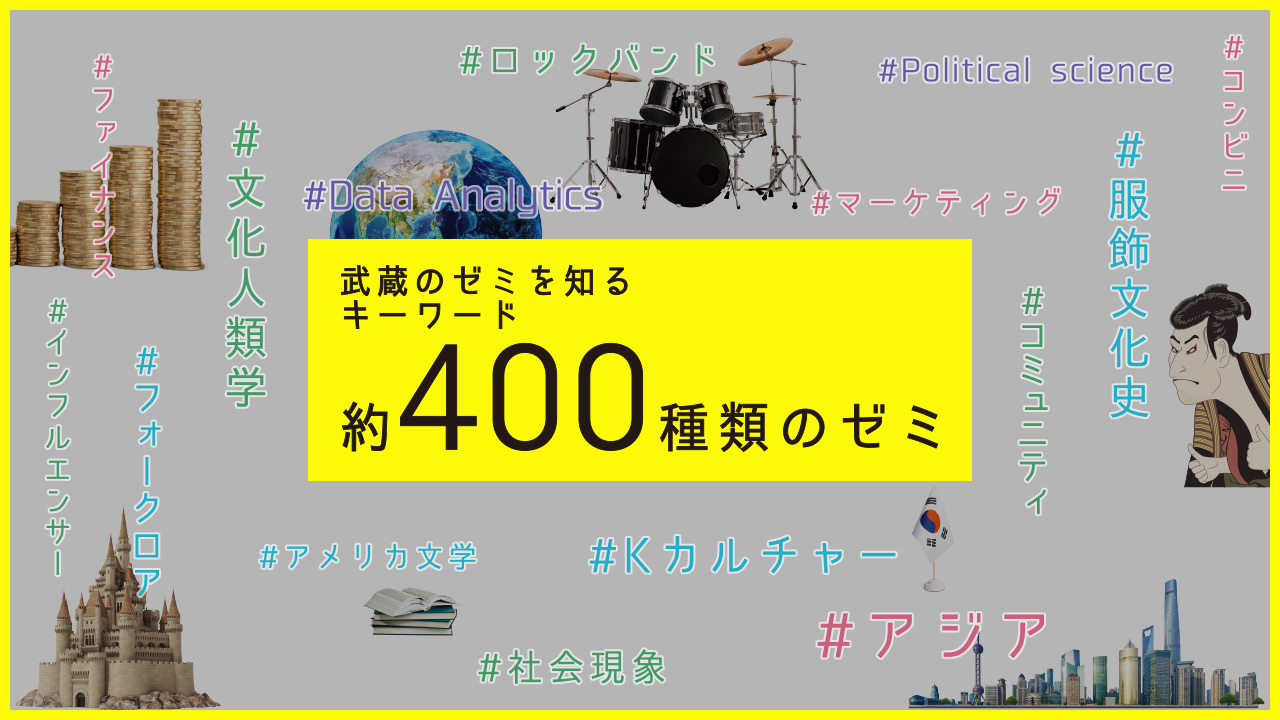

約400種類の豊富なゼミ

学生の探求心に応じて研究テーマを選択可能

さまざまな専門領域を持つ教員が集い、学生一人ひとりの興味・関心に応えるゼミが武蔵大学には豊富に用意されています。学生は、所属するゼミで担当教員の専門知識に応じたアドバイスを存分に活用しながら、自分自身が専門的に研究したいテーマを主体的に設定。「知のスパイラル」によって理解を深めながら、4年間の集大成となる卒業論文・卒業制作に取り組むことができます。

学部を越えて学びを広げる

学びが新たな「知」を育む

各学科のゼミに加えて「学部横断型ゼミナール・プロジェクト 」は学部や分野を越えた学びで、他学部の学生との交流が新たな「知」を創造するもの。物事を多角的にとらえる視点や、そのベースとなる幅広い知識が身につくなど、より高度な成果が得られます。

※企業担当者の前で発表する産学連携型の授業です。異なる学部の学生がひとつのゼミで学ぶことで、横断的なアプローチによる課題解決の重要性を認識するとともに、社会で求められる「多様な視点」を身につけることを企図しています。

※企業担当者の前で発表する産学連携型の授業です。異なる学部の学生がひとつのゼミで学ぶことで、横断的なアプローチによる課題解決の重要性を認識するとともに、社会で求められる「多様な視点」を身につけることを企図しています。

成果を発表する4舞台

達成感も悔しさもすべてが成長の糧になる

武蔵大学では、学生が成長を実感できる集大成の場として、学部ごとに研究成果を発表する機会を設けています。学生はスライド資料をつくり込み、発表内容の台本を作成。制限時間内に収まるように何度もリハーサルをして臨みます。研究の意義や価値を他者に説明し、証明するための場でもあり、日々のゼミ活動を有意義にするためにも、この発表の場を重要視しています。