学部横断ゼミブログ

2024.11.04

学部横断チームでの活動がスタートしました

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

10月28日(月)の2時限目に授業が行われました。10月26日(土)に中間発表会が終わり、いよいよ学部横断チームでの<フェーズ2>の活動が始動しました。学部ごとのチームでは3~4人で活動していましたが、学部横断チームでは2チームともに9名で課題に取り組みます。

フェーズ2の課題は、フェーズ1で各学部が調査・分析した内容を持ち寄り、協力企業を取り巻く社会課題に対して、協力企業を通してどのように未来を創っていきたいのか提案を考えるというものです。残り6週間の間に、取り上げる社会課題を決定し、提案を考案し、最終報告会で配布する小冊子と発表資料を作成するという、かなりタイトなスケジュールです。

フェーズ2の課題は、フェーズ1で各学部が調査・分析した内容を持ち寄り、協力企業を取り巻く社会課題に対して、協力企業を通してどのように未来を創っていきたいのか提案を考えるというものです。残り6週間の間に、取り上げる社会課題を決定し、提案を考案し、最終報告会で配布する小冊子と発表資料を作成するという、かなりタイトなスケジュールです。

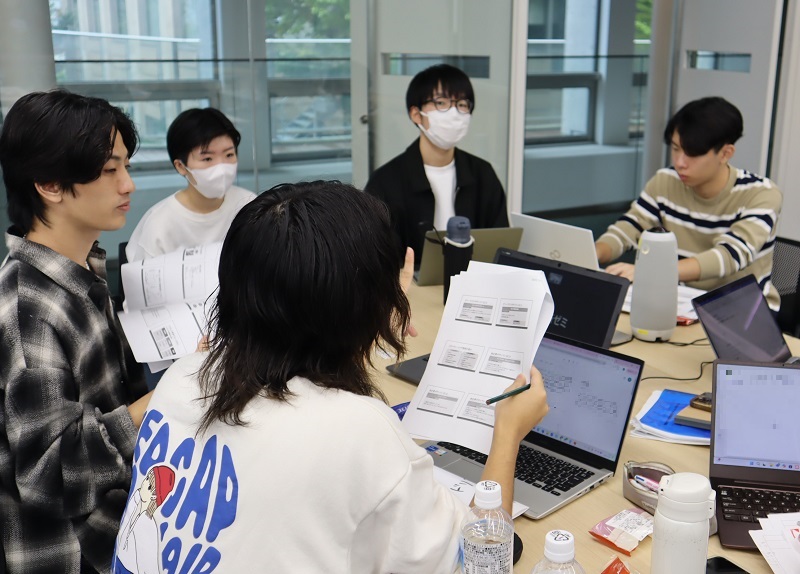

今回の授業では、各学部の内容を共有し、互いに分からない点を質問し合っていました。学部横断チームでのはじめての話し合いでしたが、他学部の調査内容を理解しよう、そこから共通点を見つけ出そうと、全員が協調的なコミュニケーションを取ろうとしていました。一生懸命、前に進もうとしている姿はとても頼もしく、この調子で頑張ってほしいと思います。

これからは、フェーズ1で築いてきた同じ学部のメンバーのほかに、専門性の違う他学部の学生たちとも新たな関係性を育みながらチームを作っていかなくてはなりません。フェーズ1のとき以上に、さまざまな考え方があることを知る一方で、議論がうまくかみ合わないために、戸惑うことも多くなるかもしれません。チームで試行錯誤を重ねながら、自分たちのチームに合う方法や、各自の役割を探して出してください。

これからは、フェーズ1で築いてきた同じ学部のメンバーのほかに、専門性の違う他学部の学生たちとも新たな関係性を育みながらチームを作っていかなくてはなりません。フェーズ1のとき以上に、さまざまな考え方があることを知る一方で、議論がうまくかみ合わないために、戸惑うことも多くなるかもしれません。チームで試行錯誤を重ねながら、自分たちのチームに合う方法や、各自の役割を探して出してください。

最後に、学生の授業後の日記を紹介します。

「まだまだチームメンバーの得手不得手・特徴をつかめていないので話し合いを重ねて、つかんでいけるようにしたい。また、メンバー全員で話し合える機会は貴重なのでそこで発展的で創造的な話し合いをできるよう個人の時間では調べものに注力し、SNSにみんなで情報を共有して新たなチームとして舵を切っていきたい。

今日の授業では自分の足らなさ、反省点が数多く浮かび上がってきた。特に反省すべきは全体を俯瞰してみることができておらず、非常に自己中心的な立ち居振る舞いをしてしまったことだ。チームメンバーの良さをつぶさないためにも、次回以降ではこの反省点を反省に留めず、しっかりと修正して持ち直そうと思う。」

「まだまだチームメンバーの得手不得手・特徴をつかめていないので話し合いを重ねて、つかんでいけるようにしたい。また、メンバー全員で話し合える機会は貴重なのでそこで発展的で創造的な話し合いをできるよう個人の時間では調べものに注力し、SNSにみんなで情報を共有して新たなチームとして舵を切っていきたい。

今日の授業では自分の足らなさ、反省点が数多く浮かび上がってきた。特に反省すべきは全体を俯瞰してみることができておらず、非常に自己中心的な立ち居振る舞いをしてしまったことだ。チームメンバーの良さをつぶさないためにも、次回以降ではこの反省点を反省に留めず、しっかりと修正して持ち直そうと思う。」