学部横断ゼミブログ

2024.09.27

情報を集める

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

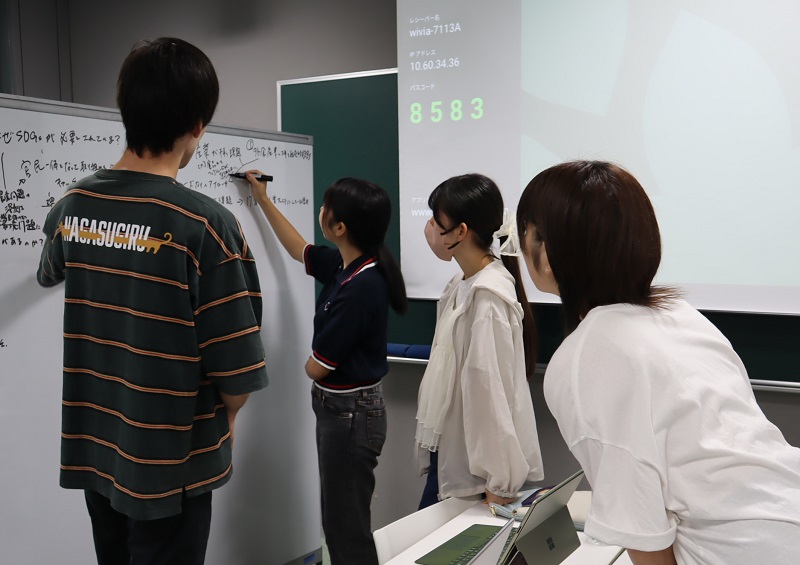

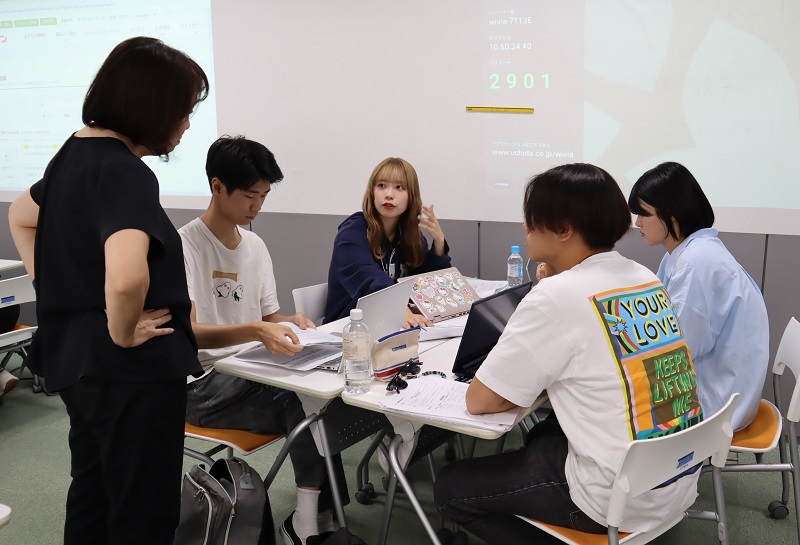

9月23日(月)の2時限目に授業が行われました。先週の土曜日に行われた合同授業では、企業担当者の方々とはじめてお話しする機会を得ました。そのとき得た情報に加え、各学部に与えられた課題の核心をつかむために、まずは自分たちで情報を集め、全体像を把握することに取り組まなくてはなりません。今回の授業では、何をどのように調べるのか、チームで話し合いが行われていました。

10月26日の中間発表会までの<フェーズ1>では、各学部の専門性を生かしながら、協力企業の㈱セブン&アイフードシステムズについて徹底的に調べ、後半<フェーズ2>での「社会課題への提案」に必要な方針や内容の予備調査を行います。

各学部の課題は、下記の通りです。

経済学部・国際教養学部EM専攻…業界の特徴や競合企業比較を交えながら、協力企業の事業内容を多角的に分析する。

人文学部・国際教養学部GS専攻…協力企業の歴史や理念などを手がかりに企業文化を探り、世の中に協力企業がどのような役割を果たしてきたのか考える。

社会学部…CSR、CSV、SDGsの概念と協力企業が解決しようとしている社会課題とは何か、フェーズ2における社会課題解決のための提案につながる基本的な考え方を深める。

各学部の課題は、下記の通りです。

経済学部・国際教養学部EM専攻…業界の特徴や競合企業比較を交えながら、協力企業の事業内容を多角的に分析する。

人文学部・国際教養学部GS専攻…協力企業の歴史や理念などを手がかりに企業文化を探り、世の中に協力企業がどのような役割を果たしてきたのか考える。

社会学部…CSR、CSV、SDGsの概念と協力企業が解決しようとしている社会課題とは何か、フェーズ2における社会課題解決のための提案につながる基本的な考え方を深める。

学生たちは、なるべく最短距離で答えを知りたがります。しかし、知りたい情報をすぐに得られないことのほうが多いものです。まずは一つの視点から探し始め、そこからどんどん視点を広げて情報を集めてほしいと思います。

何かを調べるときに「ここまでで良い」という限界はありません。集めた情報を元に、他社との比較・分析や、協力企業のイメージを問い直し再定義するなど、自分たちなりの答えを見出す面白さを体感してみてください。

最後に、授業後の学生の日記を紹介します。

「企業分析について検討しているときに、まずデニーズについてよく知らないという意見があがった。合同授業では踏み込んだ質問ができたが、収益や従業員数など基本情報が不足している。また、クレドを知らなかったように協力企業が大切にしていることについてもよく知らなかったため、まずはとにかく情報を集めようという結論になった。途中先生が社長の言葉を読むようにおっしゃった。インタビューを読んでみると、クレドに関することにも言及していたため、数字的なデータだけでなくインタビューなど実際の言葉も大切であると感じた。あらゆる要素から今の協力企業が出来上がっていると思うので、データと言葉を結び付けながら分析、考察していくことが必要である。」

何かを調べるときに「ここまでで良い」という限界はありません。集めた情報を元に、他社との比較・分析や、協力企業のイメージを問い直し再定義するなど、自分たちなりの答えを見出す面白さを体感してみてください。

最後に、授業後の学生の日記を紹介します。

「企業分析について検討しているときに、まずデニーズについてよく知らないという意見があがった。合同授業では踏み込んだ質問ができたが、収益や従業員数など基本情報が不足している。また、クレドを知らなかったように協力企業が大切にしていることについてもよく知らなかったため、まずはとにかく情報を集めようという結論になった。途中先生が社長の言葉を読むようにおっしゃった。インタビューを読んでみると、クレドに関することにも言及していたため、数字的なデータだけでなくインタビューなど実際の言葉も大切であると感じた。あらゆる要素から今の協力企業が出来上がっていると思うので、データと言葉を結び付けながら分析、考察していくことが必要である。」