学部横断ゼミブログ

2022.02.28

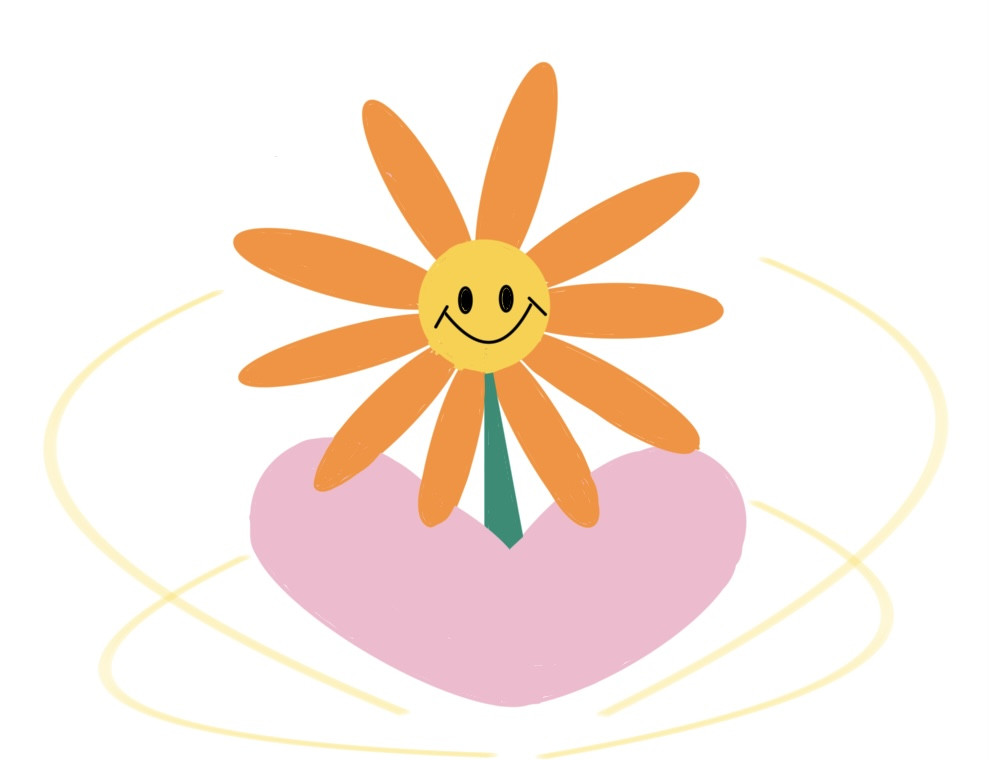

㈱井口機工製作所担当チームが提案したロゴマークが本採用されました

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

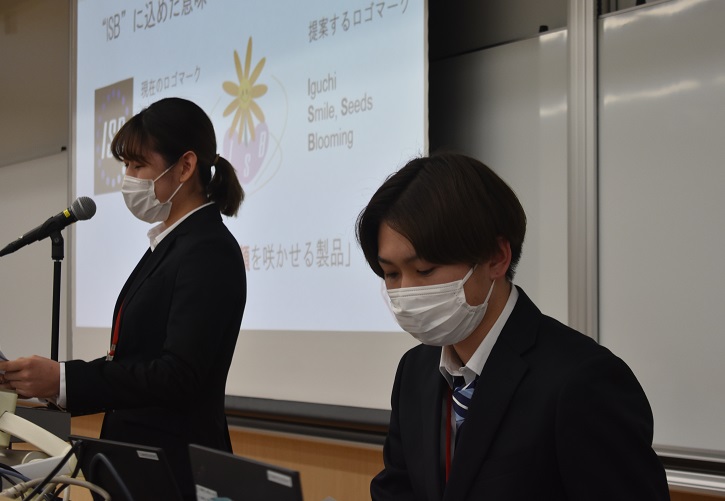

2021年度後期授業「学部横断型課題解決プロジェクト」の最終報告会(2021年12月22日開催)にて、㈱井口機工製作所担当チームが提案したロゴマークが、本採用されました。

最終報告会では、自分たちの作成した担当企業の『CSR報告書』の内容についてプレゼンテーションするほかに、担当企業の今後のCSR活動とCSV活動に対する提案も行っています。

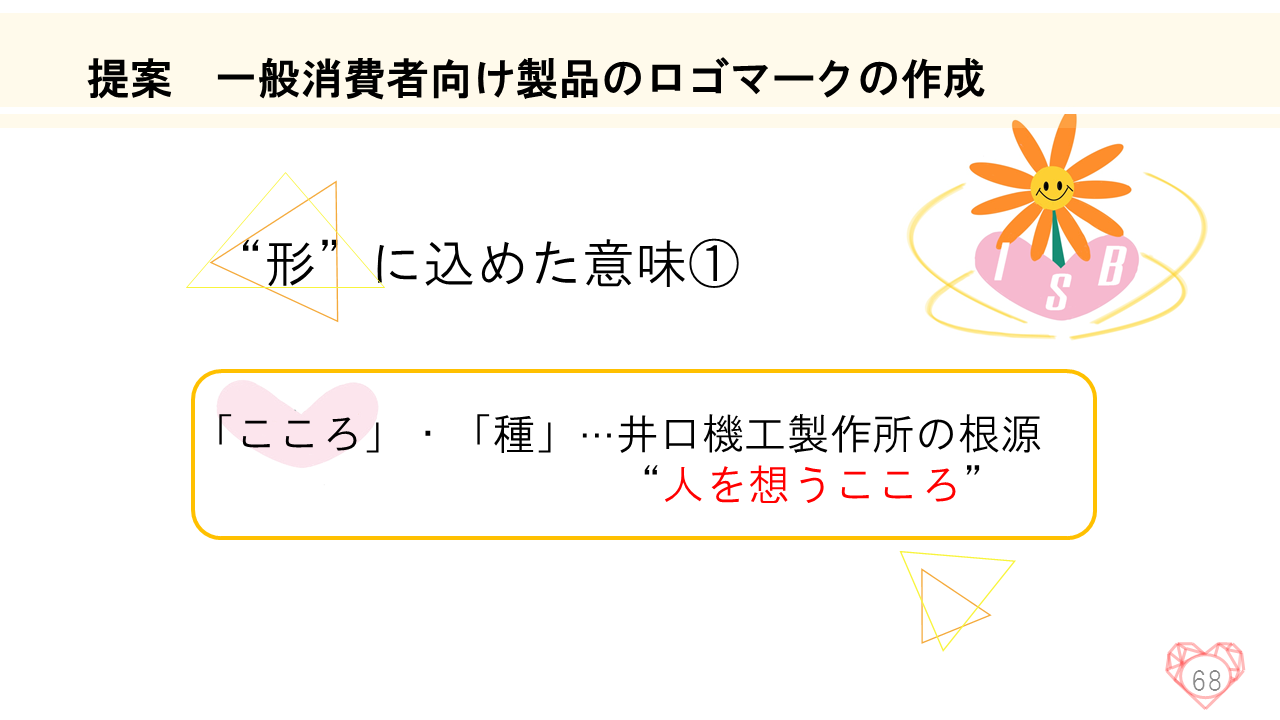

㈱井口機工製作所はこれまで車用ターンテーブル、搬送部品ボールベア等の開発、製造及び販売といったB to B(企業間取引)事業を主力としていましたが、近年一般消費者向け事業にも進出しています。そこで学生たちは一般消費者向けの製品がもっと親しみやすく、たくさんの人に認知されるように専用のロゴマークを考え提案しました。

このロゴマークが消費者向け商品の訴求に適していると㈱井口機工製作所に採用され、ロゴマークは早速下記のショッピングサイトで使用されています。

■㈱井口機工製作所 ECサイト

楽天

Yahooショッピング

最終報告会では、自分たちの作成した担当企業の『CSR報告書』の内容についてプレゼンテーションするほかに、担当企業の今後のCSR活動とCSV活動に対する提案も行っています。

㈱井口機工製作所はこれまで車用ターンテーブル、搬送部品ボールベア等の開発、製造及び販売といったB to B(企業間取引)事業を主力としていましたが、近年一般消費者向け事業にも進出しています。そこで学生たちは一般消費者向けの製品がもっと親しみやすく、たくさんの人に認知されるように専用のロゴマークを考え提案しました。

このロゴマークが消費者向け商品の訴求に適していると㈱井口機工製作所に採用され、ロゴマークは早速下記のショッピングサイトで使用されています。

■㈱井口機工製作所 ECサイト

楽天

Yahooショッピング

また、本件について本学園広報室からニュースリリースを行ったところ、ジェイコム東京の取材を受け、下記番組で放送されます。ぜひ、お時間のあるかたは御覧ください。

■ジェイコム「東京つながるNews」

<放送エリア・放送時間> ※J:COMご加入の方、地デジ11chで視聴できます

放送日:2月28日(月)

17:00〜 小平市・清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・板橋区・北区

18:00〜 府中市・小金井市・国分寺市・武蔵野市・三鷹市・練馬区・新座市・和光市

再放送/20:30/22:30/翌11:00

■ジェイコム「東京つながるNews」

<放送エリア・放送時間> ※J:COMご加入の方、地デジ11chで視聴できます

放送日:2月28日(月)

17:00〜 小平市・清瀬市・東村山市・東久留米市・西東京市・板橋区・北区

18:00〜 府中市・小金井市・国分寺市・武蔵野市・三鷹市・練馬区・新座市・和光市

再放送/20:30/22:30/翌11:00

■ロゴマークを採用された㈱井口機工製作所担当チームの感想をお伝えします。

:ロゴマークを採用されていかがですか?

まさか自分たちの作ったロゴマークが採用されるとは思ってもいなかったので、驚きました。採用されたということを聞いたときはすごく嬉しくて、飛び上がって喜びました。ロゴマーク作成に全力で取り組んで良かったと思います。その中でも、やはり一番に感じたのは、今回ロゴマークを採用してくださった株式会社井口機工製作所様がとてもあたたかい会社であるということです。素敵な会社に出会え、この授業で研究できて良かったと思いました。

:ロゴマークを作成した際に、大変だったことを教えてください。

今まで、何かをデザインするということを全くやったことがなく、画力にも自信がない中で、一からモノを作るということについてはとても大変なことでした。ロゴマークとは何かということを調べるところから始まり、電車や家の中でも四六時中身の回りにあるロゴマークを眺め、それらのコンセプトを調べたりして参考にしました。最終報告会での発表の期限が迫る中で、考え続けた末に出たアイデアでした。答えがないため、「これでいいのか」と自問自答を繰り返して、納得できるようなものを完成させることは本当に大変でした。

:作成したロゴマークへの想いはどんなものだったのですか?

このロゴマークには、チーム全員の想いである、「株式会社井口機工製作所様が何年、何十年、何百年先も続きますように」という願いが込められています。チームのメンバーの意見を聞きながら作成したので、このロゴマークは、チームメンバー全員の株式会社井口機工製作所への想いが結晶されたものです。みんなで一生懸命考えた末に生まれたロゴマークだったので、これからも株式会社井口機工製作所様の会社の一部として、会社の発展のお役に立てたら嬉しいと思います。

:この授業では「答えのない課題」に挑み、一から考え出す経験をしました。この経験から学んだことは何ですか?

自分の可能性を狭めてはいけないなと感じました。何の経験も自信もなかった私でしたが、ロゴマークを創り出すことができたので、取り組む前から自分の可能性に蓋をせずに、これからもさまざまなことに挑戦していきたいと思います。

:ロゴマークを採用されていかがですか?

まさか自分たちの作ったロゴマークが採用されるとは思ってもいなかったので、驚きました。採用されたということを聞いたときはすごく嬉しくて、飛び上がって喜びました。ロゴマーク作成に全力で取り組んで良かったと思います。その中でも、やはり一番に感じたのは、今回ロゴマークを採用してくださった株式会社井口機工製作所様がとてもあたたかい会社であるということです。素敵な会社に出会え、この授業で研究できて良かったと思いました。

:ロゴマークを作成した際に、大変だったことを教えてください。

今まで、何かをデザインするということを全くやったことがなく、画力にも自信がない中で、一からモノを作るということについてはとても大変なことでした。ロゴマークとは何かということを調べるところから始まり、電車や家の中でも四六時中身の回りにあるロゴマークを眺め、それらのコンセプトを調べたりして参考にしました。最終報告会での発表の期限が迫る中で、考え続けた末に出たアイデアでした。答えがないため、「これでいいのか」と自問自答を繰り返して、納得できるようなものを完成させることは本当に大変でした。

:作成したロゴマークへの想いはどんなものだったのですか?

このロゴマークには、チーム全員の想いである、「株式会社井口機工製作所様が何年、何十年、何百年先も続きますように」という願いが込められています。チームのメンバーの意見を聞きながら作成したので、このロゴマークは、チームメンバー全員の株式会社井口機工製作所への想いが結晶されたものです。みんなで一生懸命考えた末に生まれたロゴマークだったので、これからも株式会社井口機工製作所様の会社の一部として、会社の発展のお役に立てたら嬉しいと思います。

:この授業では「答えのない課題」に挑み、一から考え出す経験をしました。この経験から学んだことは何ですか?

自分の可能性を狭めてはいけないなと感じました。何の経験も自信もなかった私でしたが、ロゴマークを創り出すことができたので、取り組む前から自分の可能性に蓋をせずに、これからもさまざまなことに挑戦していきたいと思います。

本授業では、下記の3つを学習目的としています。

1.社会人基礎力の育成

2.正確な自己評価能力の育成

3.社会的責任を果たすことの意義と難しさを理解する

また、本学の<ディプロマポリシー>に対応した育成する能力のうち、「主体的に学ぶ力」「批判的に学ぶ力」「他者と協働する力」「学びを社会のなかで活用する力」を身に付けることを目的としています。

今後も、各学部のゼミや講義で学んでいることを発揮する場として、学生たちに「学部横断型ゼミナール・プロジェクト(授業名:授業「学部横断型課題解決プロジェクト」)」に挑戦してほしいと思います。

学部横断型課題解決プロジェクトホームページはこちら

学部横断ゼミブログはこちら

1.社会人基礎力の育成

2.正確な自己評価能力の育成

3.社会的責任を果たすことの意義と難しさを理解する

また、本学の<ディプロマポリシー>に対応した育成する能力のうち、「主体的に学ぶ力」「批判的に学ぶ力」「他者と協働する力」「学びを社会のなかで活用する力」を身に付けることを目的としています。

今後も、各学部のゼミや講義で学んでいることを発揮する場として、学生たちに「学部横断型ゼミナール・プロジェクト(授業名:授業「学部横断型課題解決プロジェクト」)」に挑戦してほしいと思います。

学部横断型課題解決プロジェクトホームページはこちら

学部横断ゼミブログはこちら