経済学部ゼミブログ

2025.01.22

- 経済学部

- 金融学科

“貯蓄から投資へ”の問題点を行動ファイナンスの視点で検証する

ブログ投稿者:金融学科 教授 徳永 俊史

みなさんは“貯蓄から投資へ”というスローガンを聞いたことがありますか?では“新NISA”はどうですか?おそらく高校生でも新NISAという言葉は聞いたことがあるという人は多いのではないでしょうか。あるいは自分自身を含め身の回りですでに利用しているという人もいるかと思います。“貯蓄から投資へ”というスローガンもこのNISA制度の普及とセットで使われることがありますが、実はこの言葉自身は2001年にはすでに掲げられていました。20年以上も前のスローガンですが未だに政府が期待した成果がえられていないようです。なぜでしょう?

私のゼミ(ゼミの詳細は文末にまとめました)では2022年の秋以降、“貯蓄から投資へ”というスローガンの問題点について研究を進めてきました。昨年度のゼミでは、そもそも投資に魅力を感じない現状(少なくとも当時)において家計の貯蓄(主に預金)を投資(主に株式などの証券)に転換できないのは「若いうちからの金融教育の不備によるもの」という主張は誤りであり、経済三主体(政府・企業・家計)それぞれの役割をしっかり考えるべきであることをファイナンス理論にもとづき議論しました。つまり、金融教育だけ普及させてもダメだということです。その成果は、昨年度のゼミブログ『高知遠征』(2024年1月15日公開)にまとめましたのでそちらもご覧ください。

私のゼミ(ゼミの詳細は文末にまとめました)では2022年の秋以降、“貯蓄から投資へ”というスローガンの問題点について研究を進めてきました。昨年度のゼミでは、そもそも投資に魅力を感じない現状(少なくとも当時)において家計の貯蓄(主に預金)を投資(主に株式などの証券)に転換できないのは「若いうちからの金融教育の不備によるもの」という主張は誤りであり、経済三主体(政府・企業・家計)それぞれの役割をしっかり考えるべきであることをファイナンス理論にもとづき議論しました。つまり、金融教育だけ普及させてもダメだということです。その成果は、昨年度のゼミブログ『高知遠征』(2024年1月15日公開)にまとめましたのでそちらもご覧ください。

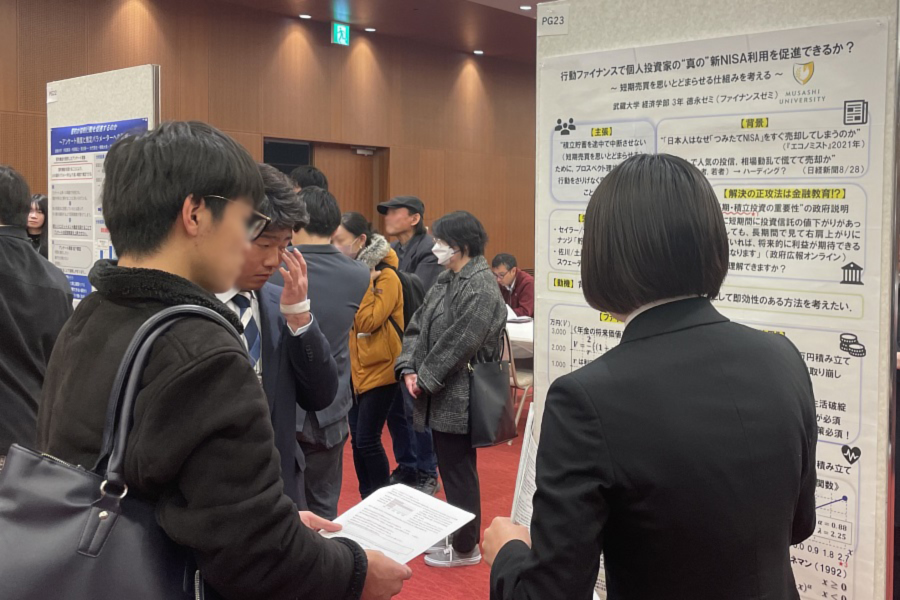

今年度は、昨年度にあわせるなら『大阪遠征』を目標に1年間にわたり3年生のゼミ生全員で研究を行ってきました。とくに注目したのは、長期投資を手助けするはずの新NISAについて、実際はその制度の中で多くの人が短期売買をしているという証拠がいくつか報告されていることです。せっかく“投資”へ関心を持ってもらったにもかかわらず、本来の目的と異なる行動をしてしまうと、やがて人々の関心は薄れるでしょう。もちろん、制度の中で強制的に短期売買を禁止することも考えられますが、一方で反発も予想されます。そもそもそんなことをしたら制度を利用しなくなるでしょう。その意味で金融教育は重要なのかもしれませんが、普及には時間がかかります。そこで、ゼミで注目したのが行動経済学の実践です。強制や難しい話の押し付けではなく、さりげなく短期売買を思いとどまらせる方法(“ナッジ”と呼ばれる)を構築し、その成果を昨年度も参加した行動経済学会の学部生向けポスターセッションで発表しました(12/7-8、会場は立命館大学大阪いばらきキャンパス)。今年も無事1次審査を通過し、2年のゼミ生や昨年度の発表を経験した4年のゼミ生からコメントをもらいながら出発日直前に私の研究室でポスターを仕上げました<写真1>。

ところでポスターセッションでの発表とは?いわゆる壇上でPowerPointを使って発表するスタイルではなく、ポスターを看板に貼り、目の前に来た参加者(先生や学生)に研究内容を説明したり、逆に質問を受けたりするスタイルです。最大のメリットは、時間を気にすることなく言葉のキャッチボールがはずむことです。今年も全国の大学から集まった30のグループが発表しましたが、ファイナンスを専門としている参加者は少数派なので、想定外の質問もあったり、また示唆に富んだコメントをいただいたり、ゼミ生は充実した時間を過ごすことができたようです。<写真2>は、開始直前に作成したポスターの前でスタンバイするゼミ生(裏で発表した早稲田大学の学生に手伝ってもらい感謝)、<写真3>は、質問に答えるゼミ生の風景です。昨年度と比べ、開催場所の立地がよかったこともあったのかもしれませんが、2時間の発表の間、多くの方々がポスターに関心を寄せ、絶え間なく質問を受けました。

-

<写真2>発表直前 -

<写真3>質問に答える

学生にとって大学を出て対外的に発表することは、他大学で同じ行動経済学(や行動ファイナンス)を学んでいる学生と交流することができ、また他大学の先生から今後の研究活動に対するコメントをいただけるなど、自らの成長を実感できる貴重な経験だと思います。そして、終わった後の反省会も忘れずに。<写真4>は反省会(?)の様子です。大阪なので串揚げで乾杯!もちろん今後のゼミ活動についてしっかり意見交換を行いました。この経験を参加できなかったゼミ生や2年生の後輩ゼミ生に還元し、これからもさらに研究を進めます。

※ 徳永ゼミの紹介(昨年度のゼミブログから引用)

私が担当しているファイナンス1・2の授業では、家計や企業経営者などが冷静に行動することを前提に、将来のお金で測定したそれら人々の満足度を高める方法(いわゆる金融教育における基礎理論)を学びます。しかし、たとえ理論は知っていても、人はお金を目の前にすると冷静でいられなくなることがあります。この歪みに注目したのが行動ファイナンスです。2年生から4年生までの徳永ゼミの共通テーマは“行動ファイナンスの実践”です。授業で学んだ“伝統的な”ファイナンスを基礎に、世の中で起きているさまざまなお金にまつわる不思議な出来事を実際のデータを使って分析します。