社会学部ゼミブログ

2025.06.25

- 社会学部

- メディア社会学科

コンピューターを利用してテキストデータから社会を読み解く

ブログ投稿者:メディア社会学科 助教 曺 慶鎬

2024年度、メディア社会学科の3年生を対象に「メディア社会学専門ゼミ1・2」という授業を開講しました。主な内容は、新聞記事やインターネット上のテキスト(文章)をコンピューターを使って分析することです。

テキストマイニングとは?

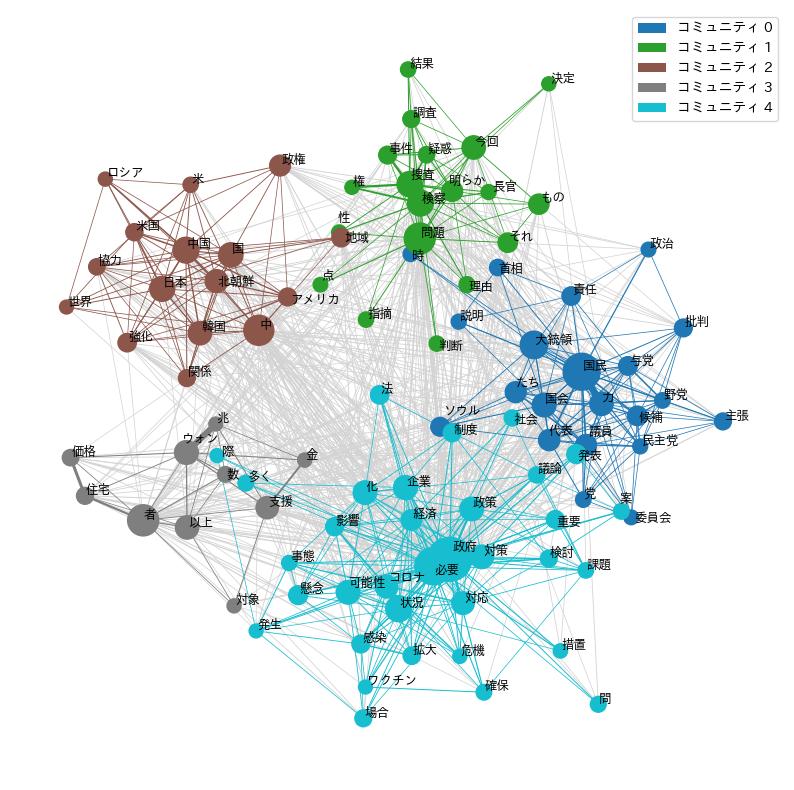

この授業では、「テキストマイニング」という少し難しそうな手法を学びました。テキストマイニングとは、テキストデータをコンピューターに読み込ませて分析する方法のことです。 私たちは日々テキストを読んで情報を理解していますが、あまりに量が多いと、人間の力だけでは読み切るのが難しくなります。そんなときに役立つのが、コンピューターによる処理です。大量のテキストを一気に処理し、傾向を可視化したり、特徴を数値化したりできます。 インターネットの普及により、コンピューターで扱いやすい形(デジタルデータ)でテキストが大量に流通するようになったことも、この技術の発展を後押ししました。

分析の面白さ

授業では、新聞記事やネット上のコメントなど、たくさんのテキストを分析しました。最初は「難しそう」と感じた学生も多かったと思います。

しかし、たとえば「コロナ」という言葉が2020年に多く使われ、2023年にはほとんど使われなくなるといった変化から、「社会の関心ごと」がどのように移っていくかが見えてきます。こうした変化を数字や図で読み取れるのが、テキストマイニングの面白いところです。

武蔵大学と読売新聞社の連携

授業の大きな特徴の一つは、読売新聞社との連携です。読売新聞の10年分の記事のテキストデータを使える環境が整っており、これにより学生たちは豊富なデータを使って実践的に学ぶことができました。

大量のテキストがあるほど分析は深まりますが、データ収集には時間も手間もかかりますし、著作権にも配慮しなければなりません。こうした課題を解決できたのは、武蔵大学と読売新聞社との協力体制があったからこそです。

テキストを通して社会を理解する

学生たちはコンピューターを実際に操作しながらテキストマイニングを学び、自分でテーマを設定し、テキストデータを分析して、その結果をレポートにまとめました。

この授業の目的は、単に分析技術を学ぶことではありません。分析技術を使って、現代社会の姿を自分の目でとらえ、理解を深めていくことが大切なのです。

学生たちの研究テーマを紹介

1年間の授業を通じて学生がまとめた研究成果は、報告書として形になりました。どのテーマも「今の社会って、どうなっているの?」という素朴な問いから出発しています。いくつかを紹介します。

・「戦争の記憶と現代の人々」

毎年8月前後に新聞がどのように戦争を報道しているかを分析。広島・長崎の記念式典の報道を通じて、戦争の記憶がどのように語り継がれているのかが浮き彫りになりました。

・「教育において映像授業を取り入れた学習法と対面授業ではどちらがより親子の満足度が高まるのか」

塾の口コミデータと新聞記事を使い、映像授業と対面授業の満足度を比較。映像授業の評価が意外に高く、教育格差の解消にも役立っている実態が見えてきました。

・「アニメ映画と実写映画における評価基準の差異」

レビューサイトのデータから、アニメ映画と実写映画がどのように評価されているかを分析。アニメ映画は非常に高く評価されている一方で、新聞では実写映画が主に取り上げられるというメディアの傾向も示されました。

報告書には未熟な部分もありますが、どれも学生の真剣な努力の成果です。社会の中の「違和感」に目を向け、自分の言葉でそれを捉えようとした記録が詰まっています。

最後に

大学での学びは、知識や技術を得るだけではありません。「なぜ?」と問いを立て、自ら調べ、考え、そして言葉にしてまとめる力を養う場所です。

学生たちは最初は戸惑いながらも、少しずつ「自分のことばで社会について考える力」を身につけていきました。この経験は、卒業論文やその先の人生でも必ず活かされていくはずです。

もしこの記事を読んで、「大学って面白そう」と感じてもらえたなら、教員としてとても嬉しく思います。