社会学部ゼミブログ

2024.07.19

- 社会学部

- 社会学科

普段着のゼミ—授業の中と外で—

ブログ投稿者:社会学科 教授 林 玲美

今年度の3年生ゼミは、「コミュニティとつながりのエスノグラフィ」というテーマにもとづいた活動をしています。「エスノグラフィ」は、研究テーマに関係するフィールドに調査に入り、時間を共有し、さまざまな活動に参加しつつ五感の全てを使って観察し、時には個人的にインタビューの場をもうけてお話をうかがったりしながら、記録(フィールドノート)をつけ、それが分析のためのデータとして蓄積されていく方法とその記述のことをいいます。

ということで、「書かないと、データにならない質的調査」がゼミ内標語(これは担当教員の独断)です。春学期の間、ゼミ生たちは、多様な執筆課題に個別に取り組みながら、さまざまなテーマと対象をとりあげた文献を講読していくことを通して、自分たちの体験や具体例と結びつけながら、社会学的なものの見方にねざした多様な調査の追体験をしていきました。

春学期の主要な執筆プロジェクトは3種類あります。まず調査者としての自己を見極めよ、ということで、自伝を執筆します。来歴や経験によって、同じ事象をみたとしてもみえることと、みえないこと、意味づけが異なってくるでしょう。自分自身の社会における位置やかかわり方もみえてくるきっかけにもなりえます。つぎに自分が置かれ、巻き込まれている日常生活を、フィールド調査しているかのごとく、日記として具体的かつ詳しく記録をつける作業に期間限定で取り組みました。最後に、今学期の講読課題文献を網羅的に使ったレポートの執筆が待ち構えています。

では、ここでその講読課題に一緒に取り組む、授業内活動の様子をご紹介しましょう。復習を兼ねた読みやすい入門書の半分ほど、社会学専門誌に掲載された学術論文5本、エスノグラフィに基づき近年出版された専門書1冊の順に読み進んでいきながら、さまざまな議論を重ねました。専門誌掲載論文もみんなで読めば怖くない!

事前準備による報告やプレゼンテーションを個人やグループにあえて割り振らずに、全員とにかく指定文献(あるいは書籍の指定章)を始めから終わりまで一通り読んできたうえでゼミに参加してもらっています。まあ、たとえ全て読んでくることができなかったとしても、欠席よりは参加の一択です。グループの他のメンバーが内容をコンパクトに説明する機会になりますから。でも、さすがに、グループメンバーに迷惑がかかるという歯止めがきくのか(!?)、皆さんなんやかや事前に読了して参加してくださっています!

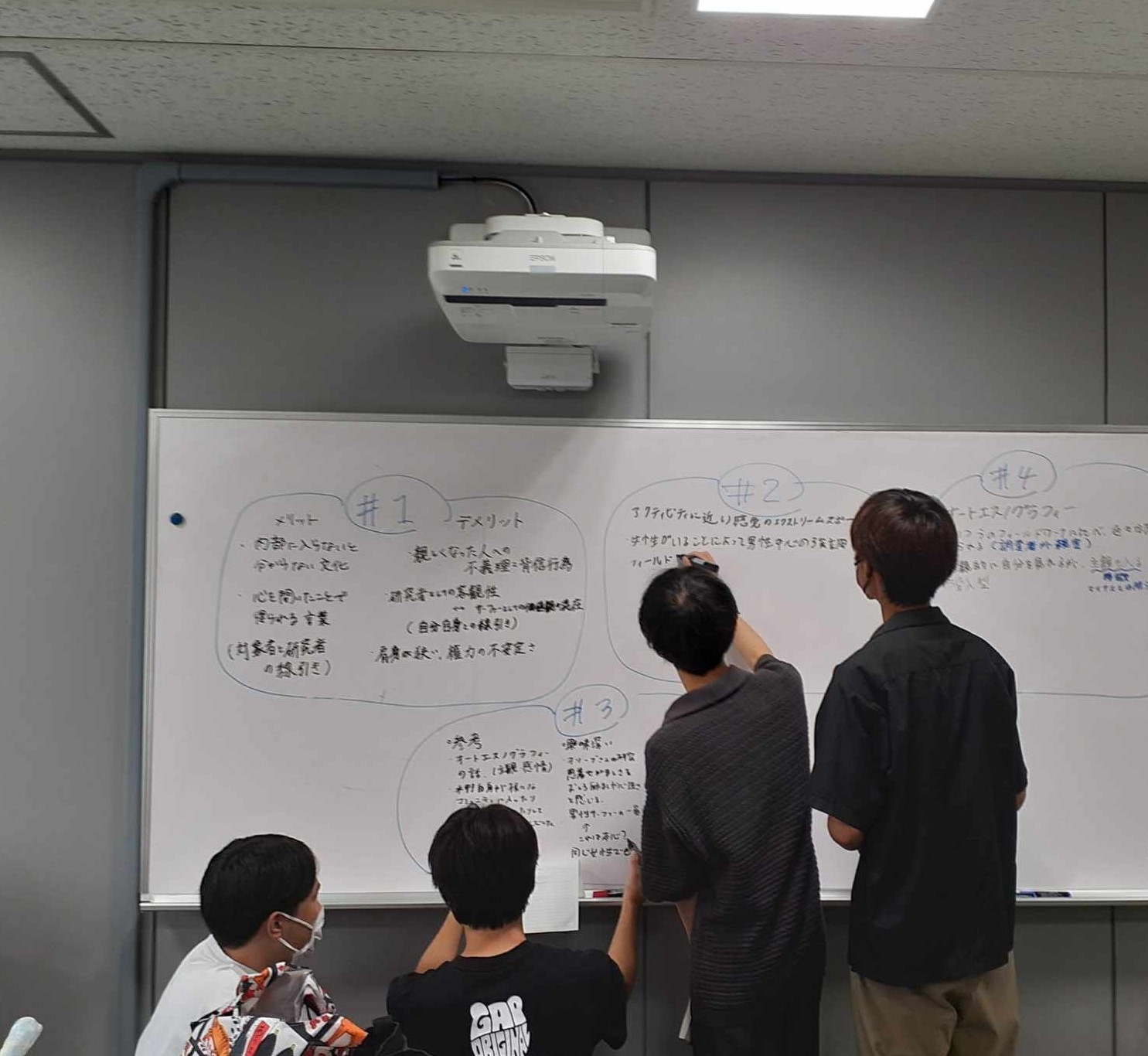

毎回違うメンバーの組み合わせのグループ分けになるようこころがけつつ少人数(2-3人)のグループにわかれてから、互いに助け合って文献の内容の理解を深めたり、指定のタスクをこなしたり(理論と方法論を詳しくみていきます)、全体議論に持ち上げたいテーマを絞り込んだりする作業をしてから、全体でのディスカッション(グループ内での議論の内容を全体に報告する形)に移行するスタイルをとる週が多いのですが、わいわいと活動していると105分があっという間に過ぎていきます。

全体司会は当番制で、司会はマイクを使わないマイク回し担当で、発言がでないときの指名権が全権委任されています。ホワイトボードに話し合いの内容を全体共有する前に書き出しておく作業もグループメンバーで分担しつつ、ボード全体に書かれたグループごとの議論の内容を同時に確認していくことで、全体活動もスムースに行きます。担当教員の私は、それぞれのグループの様子を見ながら時折話に割り込んだりしつつ、(また雑談で脱線しすぎていないか見張りつつ!?)皆さんの講読課題文献に真剣に取り組んでいる様子を頼もしく見守っていたら、あっという間の春学期でした!

全員でどこかに調査にいくのはもう少し気温が落ち着くのを待ちつつ、ゼミ活動は夏休み中、秋学期以降も続きます。