社会学部ゼミブログ

2024.12.20

- 社会学部

- メディア社会学科

ファクトチェックに挑戦

ブログ投稿者:メディア社会学科教授 奥村信幸

9月初旬の集中授業でいわゆるフェイクニュースやファクトチェックに関する授業を3日間行いました。本学で初めての試みです。

ネットやソーシャルメディア上の、偽・誤情報(ミスインフォメーション・ディスインフォメーション)という言葉は、みなさんも聞いたことがあると思います。学生の高い関心に応えるだけでなく、間違った情報に惑わされないリテラシーを高めるとともに、広く情報社会について分析する問題意識を高めることも、授業の目的のひとつです。

筆者(奥村)がファクトチェックを広める団体(FIJ:ファクトチェック・イニシアチブ)で仕事をしていることも理由のひとつです。メディアなどだけでなく、一般の人にもファクトチェックに参加して、社会の集合知を高めていく必要があるからです。

テストを勝ち抜いて授業を受ける

この授業を受けるためには、簡単なファクトチェックの問題を何問か解いて、高得点を取らなければなりません。出題したうちの、ひとつを紹介しましょう。この写真がどこなのか、グーグルマップで正確な場所を指定し、その画像を示さなければなりません。あなたはどこだか、わかりますか?(ヒント:お父さんやお母さんは、もしかすると知っているかもしれません。グーグルで画像検索をかけるとわかると思います。)

授業には、日本で最も積極的にファクトチェックに取り組んでいるニュースメディアのひとつ、NHKのニュース部門のみなさんにも協力をしてもらいました。日々の豊富な経験を語ってくれる記者だけでなく、後述の動画を作る課題を脅威のテクニックで爆速で作り上げる、映像編集の担当者なども来てくれました。

授業には、日本で最も積極的にファクトチェックに取り組んでいるニュースメディアのひとつ、NHKのニュース部門のみなさんにも協力をしてもらいました。日々の豊富な経験を語ってくれる記者だけでなく、後述の動画を作る課題を脅威のテクニックで爆速で作り上げる、映像編集の担当者なども来てくれました。

テクニックだけでなく社会背景も学ぶ

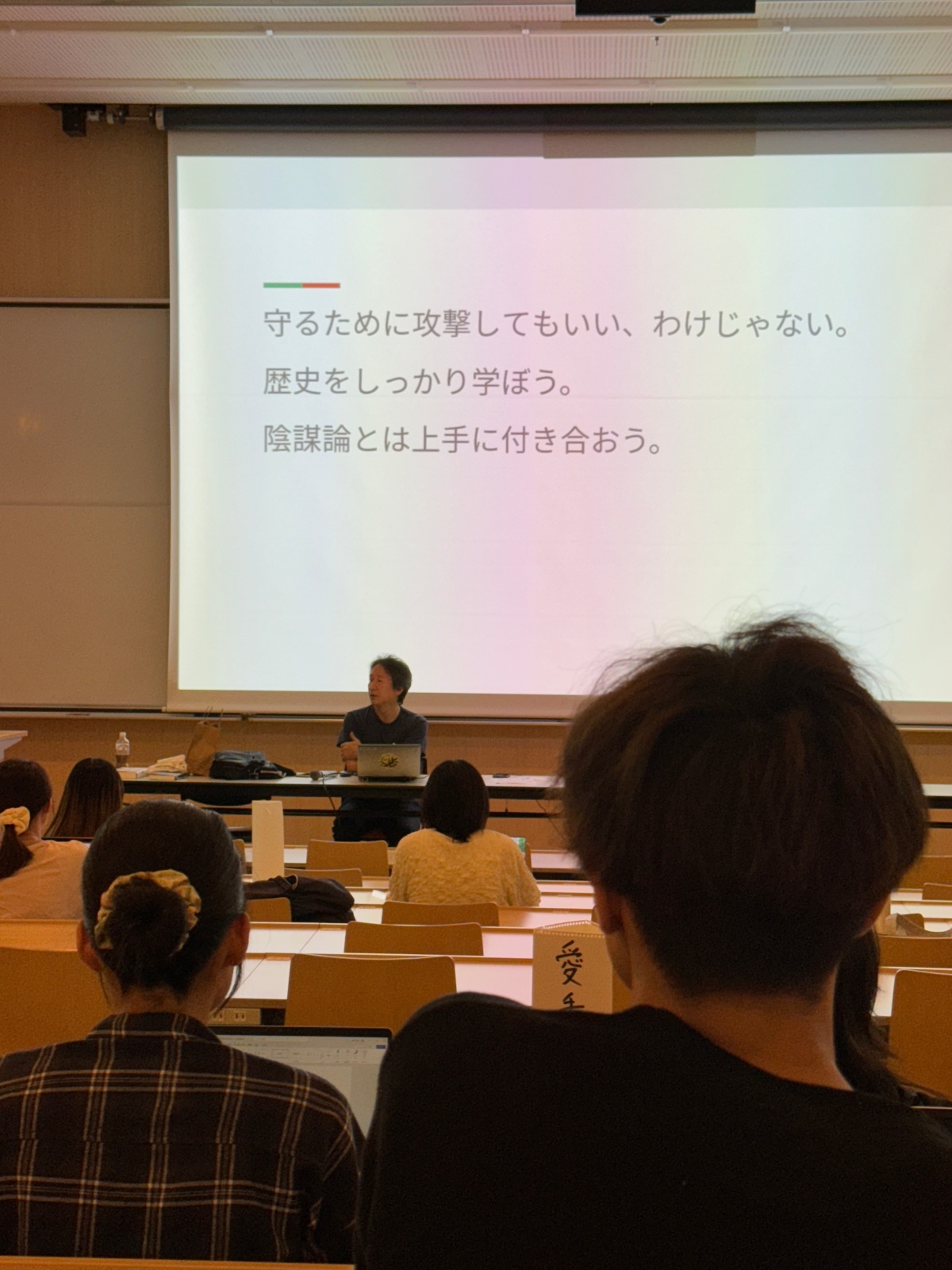

授業では、ファクトチェックのテクニックだけでなく、偽・誤情報がなぜ、こんなに深刻な問題になったのかという歴史的背景をまず学びます。2016年のアメリカ大統領選挙で当選したトランプ氏が、気に入らないメディアを、月平均40回も「フェイクニュース」とののしり、この言葉が政治的な意味合いを帯びてきたことなどを知ります。

NHKの記者の講義では、ソーシャルメディアを24時間監視して、偽・誤情報だけでなく、事件や事故の発生などもいち早く感知する「ソーシャル・リスニングチーム(SoLT:ソルト)」の重要性や、新型コロナウィルスが蔓延した際の、病状やワクチンに関する誤情報をファクトチェックするむずかしさなど、日々の取材から得られた豊富な経験談を聞くことができました。

毎日ワークショップ

ただ講義を聞く授業ではありません。自分で偽情報を作って、どれだけの仲間が本当に信じるかを試して、人がだまされるテクニックを実感するなどのワークショップが毎日用意されました。

ハイライトはグループで実際にネタを選び、オンラインのツールを駆使して(使い方の手ほどきは授業の中で行いました)、実際にファクトチェックを行い、その結果をTikTokに載せるような「タテ型動画」にして完成させるというプロジェクトです。

TikTokにあった交通違反の動画の場所を特定し、本当に違反か調べたり、ユーチューブ上でのタレントの発言が切り取られて別の発言のように使われているのを、オリジナルを見つけ出して比較したり、「X」上の外国人の犯罪を非難するポストを分析し、政府の統計データを曲解していることを説明したグループもありました。

ファクトチェックの結果を原稿にして、グループの代表者がくだけた解説をする動画撮影し、実際のウェブサイトの動画などを合わせて編集します。下地は自分たちで作りますが、時間が限られているために、NHKの敏腕編集マン(ウーマンも)3人来てくれて、高速で映像が形になっていきます。

世界的な動きも知る

出来上がった動画は非公開なのですが、後日、私のゼミ生が全く同じ形で動画を制作したものが、TikTokのこのサイトにあります。どうぞ試しに見てみてください。

このようにZ世代の高校生や大学生がファクトチェックを行い、TikTokなどでシェアする動きは、すでに国際的なものになっています。

国際的なジャーナリズム研究・教育機関、アメリカの「ポインター研究所」が行っている「メディアワイズ(MediaWise)」というプロジェクトです。アメリカでは1年で100万人以上のティーンにリーチしただけでなく、フランス、ブラジル、インドなどにも拡がっています。

大学でゲスト講師が来てくれても、多くの学生は尻込みしたりして、なかなか個人的に話しかけには行かないことも多いのですが、今回は違いました。ゲストのNHKのみなさんだけでなく、メディアリテラシーの専門家などの周りにも何人も集まり、クラスが終わってもしばらく、意見交換の輪が続きました。(終)