社会学部ゼミブログ

2020.10.10

- 社会学部

- 社会学科

社会調査データの分析から、世の中の「変化を捉える」には

ブログ投稿者:社会学科 教授 林 雄亮

社会学科の林雄亮ゼミでは、社会調査データの計量的(統計的)分析によって、人々の人生のさまざまなできごとや考えがどのように生じるのかを研究・学習しています。今年度はその大きなテーマの中に、「変化を捉える」という具体的なテーマを掲げることにしました。今年度は、2年生(社会学方法論ゼミ)と3、4年生(社会学専門ゼミ)の3学年がそれぞれ「変化を捉える」ことに焦点をおいた統計的方法や先行研究を用いた研究・学習をおこなっているので、今回のブログではそれを紹介していきたいと思います。

その前に、「変化を捉える」とはどういうことなのか、少し長くなりますが解説しておきましょう。

私たちがゼミで利用している社会調査データの伝統的なものは、ある時点に一度きりで実施された調査(これを「横断的調査」といいます)です。たとえば「2010年3月時点での20〜39歳の日本国内に居住する男女5000人」のように、調査対象となるための条件を定義してそれに当てはまる人々をランダムに選び出し、調査を実施する方法です。さらに、それを数年後に同様の方法で実施し、集団自体の変化を捉える方法も一般的でした(これを「継続調査」といいます)。たとえば前回の調査から10年後であれば「2020年3月時点での20〜39歳の日本国内に居住する男女5000人」が調査対象ということになります。この方法によって、(上手に調査が実施できていれば)10年間で人々の行動や意識どのように変わったのかを把握できることがわかると思います。具体例を出すと、「男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである」といった伝統的な性別役割分業についての考えが時代とともにどのように変わってきたのか、といったような問いには、このような方法で答えることができるわけです。

さて、それでは2010年の調査で対象となった個々人は、その10年間でどのように変わったのでしょうか。就職をしたり、結婚をしたり、子どもを授かったりといったライフイベントを経験する人も多いでしょうし、そのような経験が「個人の中での」性別役割分業についての考えを変化させることは十分にあり得そうですね。実は、横断的調査を繰り返した継続調査では、集団の特徴の変化を捉えることはできても、個々人の変化を捉えることはできません。その理由は、2010年と2020年に実施した2つの調査は、異なる集団に実施されたものだからです(偶然にも両方の調査に回答した人がいるかもしれませんが、2つの調査データの中でそれがどの人かを特定することは通常できません)。

そこで登場するのが「パネル調査」と呼ばれる調査方法です。パネル調査とは、同一個人を対象に追跡的に調査を積み重ねていくもので、「縦断的調査」のひとつです。たとえば「2010年3月時点での20〜39歳の日本国内に居住する男女5000人」を調査対象に設定したら、そこでランダムに選ばれた人々に、「○ヶ月おき」や「○年おき」に前回の調査以降に起こったできごとや現在の状況などについての調査を実施していきます。こうすることで、それぞれの個人がパネル調査に回答している期間、どのような変化を経験しているのかを把握することができるようになるのです。したがって調査は長期にわたり、データ作成もとても手の込んだものになりますが、得られる情報は豊かになっていきます。

前置きが長くなってしまいましたが、私が今年担当している3つのゼミでは、このパネル調査データの分析を通して「変化を捉える」ことを実践しています。2年ゼミでは、学生全員がパネル調査データはもちろん、横断的調査データも触ったことがない状態から始まります。そこで前期は『人生の歩みを追跡する』(文献リストは一番下にあります)という本をグループで講読し、パネル調査データを用いた社会学的研究を理解しながら、「変化を捉える」ための記述統計や、「個人間の比較」と「個人内の変化」を区別した統計分析をおこなうトレーニングをしてきました。はじめは統計ソフトの利用法などさまざまなハードルがあり、頭で理解していることをどのようにアウトプットするかが難しい面もありましたが、しだいにスキルが身についていくと、自分で「変化を捉える」ための簡単なグラフを作成できるほどに成長しました。

-

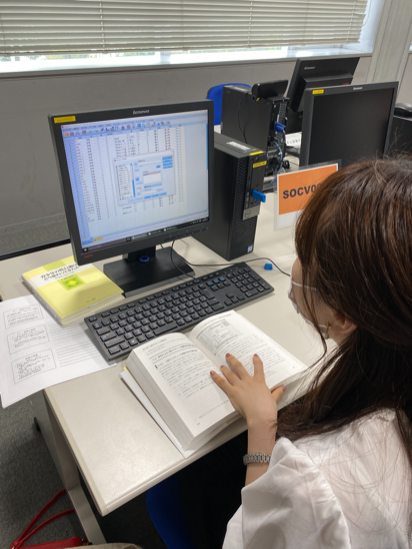

統計ソフトSPSSを用いて生存時間分析のモデルを構築中 -

奥のPCでデータを確認しながら、手前のPCで因子分析のコマンドを書く

最後に、このゼミの様子が少しでも伝わるよう、3・4年のゼミ生に、ゼミについての簡単なインタビューをしましたので一部紹介したいと思います。

Q1:このゼミでの学習で特に大変な点はなんですか?

- 回帰分析やロジスティック回帰分析といった分析の手法を勉強しているときは、数字ばかりで大変だと感じていました。しかし、実際に自分の手で分析ができたときは快感でした。

- 作業目的を正しく理解する必要がある点です。機械的に統計ソフトに触れたり、本を読むだけでは学習についていけないと思います。

- 個人が各々の研究テーマに向けて取り組むため、分からないことがあっても自分で解決しようと試みたり、自ら周りの協力を得たりしなければならない点が大変だと感じます。

- 能動的に自分で考えて卒論完成までの一つひとつの段階をクリアしていくことが大変です。

- 客観性が求められる点です。無意識的に恣意的な操作をしてしまいがちなので、データの扱いには常に注意を払っています。

Q2:このゼミでの学習で、具体的にどのようなスキルが身につきましたか?

- 文献の読み方、研究意義などを以前よりも意識するようになったかなと思います。

- SPSSなどの統計ソフトのスキルはもちろんですが、パソコンの操作自体にも強くなった気がしています。特に、Excelの表やグラフ作成も課題として経験し、馴染みのなかったExcelの分析機能にも触れることができました。

- 数多くの文献を読みそれを情報ごとに整理する作業や、分析に至るまでのストーリーを自身で考えることによって、物事を筋道立てて考える論理的思考力が鍛えられたと感じます。

- データの扱い方や分析の手法に加え、その結果を適切に解釈し、数値の情報を文章化する能力が身につきました。

Q3:このゼミの活動を通して、印象に残っていることはなんですか?

- ゼミに入りたての前期に学んだ『人生の歩みを追跡する』の文献講読では、統計分析から導かれた理論にもかかわらず、就職や結婚といった人生の節目がどのような生き方につながっていくのか、自分に当てはめて考えるなど、楽しく読めたのが印象に残っています。

- 3年次に体験した、4年生の卒論発表会が印象に残っています。先輩方の卒論のレベルの高さを知り、次年度のゼミに不安と期待を感じたのを覚えています。

- 3年生の夏合宿でポスター発表をしたことです。先生や4年生から意見をいただいたり、他の人の発表を聞いて自分の足りないところに気付けました。

Q4:このゼミに入って良かったと思える点はなんですか?

- 実践的な計量分析を扱っている点です。また、課題に対するフィードバックが充実していて良いと思います。

- データ分析から社会を考えることを、より大規模に本格的に経験できる点で、このゼミに入ってよかったと思っています。実際に授業でも数千人から得たデータを使って分析をし、社会問題を肌で感じることができました。

- 知識がない状態から難易度の高い「社会統計学」という分野に取り組んだことで、自分自身で学び、考え、吸収する主体性を身につけられたことが良かったと感じます。

- 粘り強く物事を進める力が身についたことです。また、期限までに何をどこまで進めるかという計画性の重要さを学べることです。

- 数学が苦手だったため、数字で物事を考えることにも苦手意識がありましたが、このゼミでの学びを通してむしろ好きになれました。

- 文系学部でありながら統計を扱うため、数理的な技術や調査の質を見極めるリテラシーが身についた点です。

社会調査の計量分析は、とくに日々の学習の積み重ねが大切な研究スタイルです。さらにパネル調査データの分析は、横断的調査データの分析に比べれば難易度がぐっと上がります。今、ゼミ生たちはつまずきながらも着実にスキルアップしています。自分自身がパネル調査の対象者になったつもりで、自分のスキルを客観的に評価し続けてみましょう。数ヶ月前、一年前の自分と比較すると、その間の成長を実感し、自信につなげられるはずです。このゼミで能動的に楽しく学び、社会で活躍できるスキルを身につけた若者を輩出していくことが私の目指すゼミのあり方です。

【テキスト情報】

- 林雄亮・石田賢示,2017,『基礎から学ぶ社会調査と計量分析』北樹出版.

- 林雄亮・苫米地なつ帆・俣野美咲,2017,『SPSSによる実践統計分析』オーム社.

- 石田浩・有田伸・藤原翔(編著),2020,『人生の歩みを追跡する——東大社研パネル調査でみる現代日本社会』勁草書房.

- 川端一光・岩間徳兼・鈴木雅之,2018,『Rによる多変量解析入門——データ分析の実践と理論』オーム社.

- 三輪哲・林雄亮(編著),2014,『SPSSによる応用多変量解析』オーム社.

- 山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎,2008,『Rによるやさしい統計学』オーム社.