社会学部ゼミブログ

2018.10.11

- 社会学部

- メディア社会学科

ヒロシマ・朗読劇への挑戦から得るもの

ブログ投稿者:メディア社会学科 教授 永田 浩三

永田ゼミでは、論文を書くよりもドキュメンタリーやドラマ、アニメーションといった作品をつくって卒業する学生が増えています。表現手法はさまざまですが、その根っこにあるものは、ひとの話をきちんと聴けること、それを深く理解すること、そして理解したことを伝えることです。映像表現はパソコンのなかでの編集作業にそれなりにウエイトがかかり、ともすれば、自分の「身体」と離れてしまうような危険があります。

そこで、永田ゼミの3年では、それぞれが作品や論文にとりかかる前に、あえて自身のからだだけをつかって表現するということを、3年にわたって続けてきました。

今年のテーマは、原爆を体験した朝鮮半島出身のひとたちの手記や聞き取りをできる限り読み込み、それを朗読劇にして発表することでした。

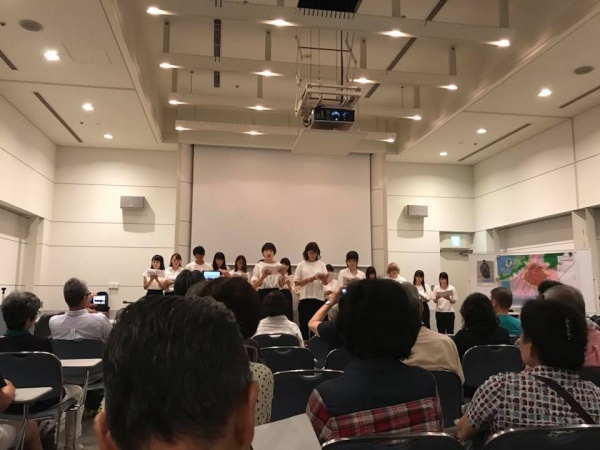

翌26日。発表は平和記念資料館地下の第1会議室。世界中のひとたちがヒロシマについて学ぼうとやってくる「聖地」のようなところです。

会場はほぼ満席でした。高校生の姿もみえます。被爆直後の子どもを次々に失い、自身もひどいやけどを負い、子どもたちを荼毘にふすこともできなかった母。故郷に帰っても無理解と貧困にあえぎ、せめて毎日牛乳が飲める暮らしがしたいと訴える女性。日本政府を相手に医療保障を求めるため密航した男性の法廷での叫び。会場からはすすり泣きの声がもれました。朗読劇のあと、李鐘根さんから、自分たちが言えなかったことを代わりに言ってくれたようだという言葉をいただきました。

学生たちは朗読劇から何を学んだのでしょうか。ひとりひとりさまざまでしょうが、わたしはこう思います。ひとつのセリフの裏には膨大な体験がある。それを理解して、自分のからだを通じて肉声にするためには、自分自身が理解できていないといけない。そのことは、これからインタビューをしたり、文献を読み込むにあたって、きっと生きてくるのではないかと。わかるって簡単じゃない。そのことがわたってくれたのではないかと、ひそかに期待しています。

ゼミ生たちの奮闘は、地元の中国新聞をはじめ4紙にとりあげられ、NHKや中国放送のディレクターも取材に来てくださいました。もしかしたら今後、東京でも発表の機会があるかもしれません。