社会学部ゼミブログ

2017.06.08

- 社会学部

- グローバル・データサイエンスコース(GDS)

グローバル・データサイエンス(GDS)コース 基礎ゼミがスタート

ブログ投稿者:社会学科 教授 垂見裕子

社会学部では、今年度からGDS(グローバル・データサイエンス)コースが始まりました。この一期生の「基礎ゼミ」を担当しています。

武蔵大学は「ゼミの武蔵」として知られていますが、1年生から「基礎ゼミ」を必修として履修します。基礎ゼミの目的は、大学で学ぶ上で必要なスタディスキルを身につけることです。要約の作り方、発表の仕方、レポートの書き方などを、座学で一方的に学ぶのではなく、実践を通して丁寧にトレーニングします。

発表も英語で

GDSコースの「基礎ゼミ」は、更にグローバルな視点やスキルを養うことも目的としています。最初の課題は、自分が感銘を受けたTED Talks(様々な分野の著名人によるプレゼンテーション動画の無料配信プロジェクト)の内容を英語で発表することにしました。要約や発表の技術を身につけるだけではなく、日々の生活で自ら英語を聞いたり読んだりする機会を少しでも増やすことが狙いです。安全な水にアクセスができない途上国の人々の問題、世界における難民の増加の問題など、グローバルな課題を選んだ学生が多く見受けられました。

お互いの意見から新たな視点が

お互いの発表に対して、積極的に意見を述べたり質問をしたりすることも重要なスタディスキルです。まだまだ遠慮がちな一年生ですが、次のようなやりとりもありました。自動化が進んでも人間の創造力により人間の仕事はなくならないという主張を発表したある学生に対して、「人間ならではの創造力とは?」といった質問が投げかけられました。次に違う学生が、インドで清潔な水が不足していることを経験した高校生が浄水システムを発明した事例を発表すると「人間は、このように問題を経験・体験した時こそ、創造力が生まれるのではないか」といった意見が別の学生から出ました。お互いのコメントから新たな視点が生まれる瞬間というのは、教える側も嬉しいものです。

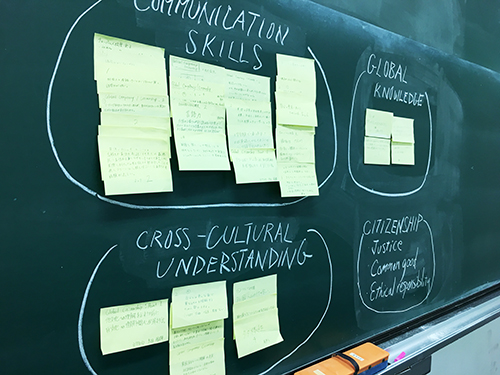

自分の「グローバル市民度」は?

学期の後半では、レポートの書き方を学びます。レポートの各自の問題を設定する上で、まず「グローバル市民(人材)」について考えてもらうことにしました。「グローバル市民という尺度で、1を最も低いとし、4を最も高いとした場合、自分に何点をつけるか。その点数をつける上で、どのような側面を考慮したか」と投げかけ、各自がポストイットに書いたグローバル市民の側面を黒板に貼り可視化しました。

現地実習、長期留学・インターンシップなどと続くGDS生のチャレンジ

ほぼ全員の学生が、グローバル市民の指標として「語学力」に関連するもの(例えば「自分は英語で意見を言ったり、他の人の意見を理解したりする能力が低いので2点」)を挙げました。しかし、「グローバル市民」の指標は当然語学力だけではありません。より広い意味での「コミュニケーション力」(例えば、「はっきりYES・NOを言える」「論理的に話せる」)や、「異文化理解力」(「異なる文化圏の人と関わることに意欲的である」、「旅先では外国人が集まる宿に泊まるなど、多様性に富む環境を好む」)や、「地球規模の課題に関する知識」(「世界の歴史や地理に関する知識が高い」)等の意見が続きました。さらに、「市民性(社会の公正について考え、社会の問題を解決しようとする力)」といった価値観も含むのでないかと話し合いました。