社会学部ゼミブログ

2016.09.21

- 社会学部

- 社会学科

フィールドワークを通じて実践的に学ぶ

ブログ投稿者:社会学科 准教授 大橋 史恵

2年次に履修する社会調査実習ゼミで、7月に群馬県邑楽郡大泉町を訪れました。関越自動車道で1時間半ほど走れば着くこの町は、人口の15%以上が外国籍をもつ人びとであることが知られています。その大多数は「日系ブラジル人」と呼ばれる日本にルーツをもつブラジル人の方々であるため、「ブラジル・タウン」と呼ばれることもしばしばです。実際にはブラジルだけではなく、ペルー、フィリピン、ネパールなど、世界中のさまざまな国から来た人びとが大泉町で暮らしています。

このゼミでは、4月から文献講読を通じて日系人移住者の歴史や大泉町における行政の取り組みなどについて学んできました。とはいえ、多くの学生にとって、異なる言語や生活習慣をもつ人びとが同じ地域で根を下ろして生きていくということのイメージはなかなかつかみづらかった様子。そこで今回のフィールドワークは、多文化社会である大泉町を自分の目で見て、そこに暮らしている人びとと実際に交流するなかで、今後の社会調査の課題を絞っていくことを目指しました。

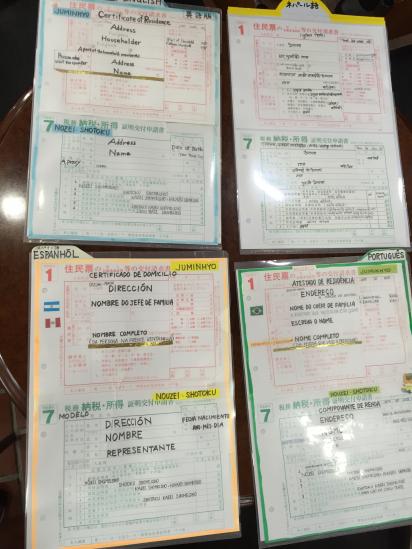

まず訪れたのは町役場。住民票申請書の書き方も、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、英語などで例示されていました。

ここからは大泉町観光協会の小野修一さんと富樫ジュリアナさんの案内の下、保育園児から高校生までが通うブラジル人学校「日伯学園」を訪れました。この日は中学校や高校の生徒たちは試験期間中ということで、保育園におじゃましました。保育園には、ブラジル人だけでなくボリビアやルーマニアにルーツをもつ子どもたちもいて、大泉町という町の文化的多様性を強く感じました。

大泉町や太田市、館林市が位置する東毛地域は、生活家電や自動車産業などさまざまな工場が集まる工業地域です。この地域では多くの工場が労働力不足に対処するため、日系人をはじめとした外国人労働者を積極的に受け入れてきました。日伯学園のような学校は、こうした工場で働く人びとの子どもたちが、母語で教育を受ける機会を提供しています。

東京に戻ってきた学生たちには、フィールドワークの記録を書いてもらいました。自分たちが日常的に使っている製品を作っている工場の生産ラインは、多くの外国人労働者によって支えられているということ。彼らの子どもたちが自分の言葉で学んだり、安全に遊んだりする場は限られているということ。そんなことに気がついた一日だったようです。

後期のゼミではこの日の学びを振り返り、自分たちの「問い」を明確化していきます。その上で再度、大泉町を訪れ、より詳しく聞き取り調査をしていく予定です。