社会学部ゼミブログ

2016.08.25

- 社会学部

- メディア社会学科

異なる考えをもった他者とともに学ぶ意義

ブログ投稿者:メディア社会学科 教授 中橋 雄

「前期のゼミでは、他者との意見交換をする活動の中で、自分以外の人の考えに触れることの大切さを学びました。私は、普段から疑問に思ったことや分からないことがあった時、誰かに意見を求めるというよりは、分かるまでひたすら自分で調べたり考え込んだりしてしまうことが多く何事にも時間がかかってしまいます。今回の卒論でも、やりたいことと目的の位置付けに悩んだり文章構成や繋ぎに苦戦したりなど、自分の頭で考えてもなかなか進まない状況が続き、次第に手をつけることさえ苦痛になり作業が停滞することも度々ありました。そんな中でも、ペアで論文を交換して読み合ったり先生にチェックをしてもらったりといった機会の後は、ここはもっとこうすればよかったんだとか、こっちの表現のほうが伝わりやすいのかもなど、他者からのアドバイスを受けたことで、新たな考えや視点が生まれ、それと同時に前向きに取り組む意欲も沸いてくるような気がしました。今後は、もっと他者の考えや意見に耳を傾けながら、視野を広げて考えられるようにしたいです。」

この学生は、「流行歌の歌詞から読み解く時の流れ」を研究テーマにしています。時代の変化に対応して「歌詞」に含まれる言葉が変化しているのかどうか明らかにすることが目的です。その論文の1章を執筆する際、はじめは音楽の聴き方として歌詞を重視する人とメロディーを重視する人がいるという先行研究を提示してから、歌詞が誕生した歴史を説明した上で研究の目的を述べる構成にしていたそうです。しかし、他の人に読んでもらったところ「これはどういう意味?」「これはこういう事が言いたいんだよね?」といった質問が続き、研究意義の説明がうまく伝わっていないことに気づくことができました。そこで、歌詞が誕生した経緯を説明してから歌詞が軽視される傾向について明らかにした先行研究の限界を示し、本研究の意義と目的を述べる構成に変更したそうです。いろいろと調べて詳しくなるうちに、そのことに詳しくない人が読むということを配慮せずに書いてしまっていたと気づいたそうです。このレポートを書いた学生は、自らを成長させるために他者と関わる学び方を学んでくれたようです。

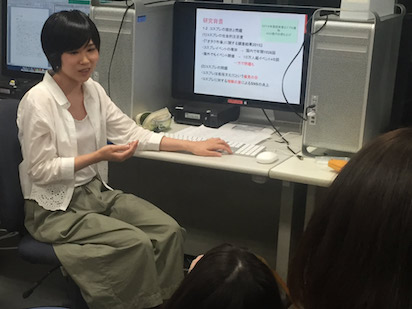

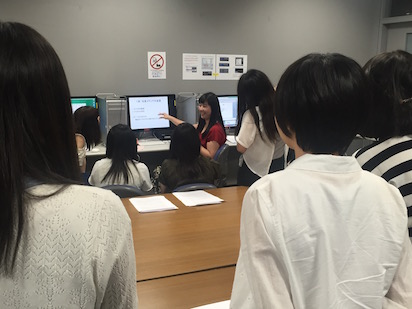

先日は、卒業研究の進捗状況についてスライドを用いて他者に説明する活動を行いました。調べたことを単に書き連ねるのではなく、受け手に伝わる論理になっているか、スライドを使った口頭発表をして確認することが有効です。