社会学部ゼミブログ

2012.06.15

- 社会学部

- 社会学科

一緒に調べ、一緒に考える

ブログ投稿者:社会学科 菊地英明

皆さんは「ゼミの武蔵」というキャッチフレーズをどこかで耳にしたことがあると思います。このゼミとは何でしょうか。そしてなぜ武蔵はゼミを売り物にしているのでしょうか。今日は3年ゼミの日常風景を紹介しながら、私の考えをお伝えしたいと思います。

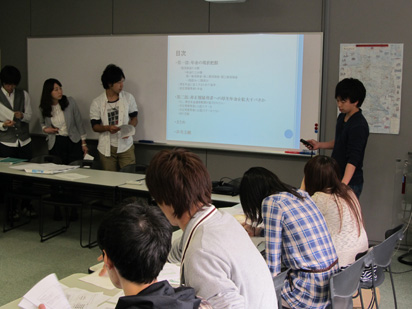

私のゼミは、私の専門である福祉・社会保障関係のテーマを設定して、グループ単位で研究成果を発表したり、ディベートを行うスタイルを取っています。今日のゼミは、「厚生年金を非正規労働者(パート・アルバイト等)に適用拡大するべきか」というテーマについてのグループ発表です。少しお堅く、難しく感じられたテーマも、分担して調べ、5人1組のグループで議論をする中で、ずいぶん慣れてきたようです。写真は報告の一コマですが、入念な準備の成果か、緊張はしつつも分かりやすく、堂々とした報告になっています。

学生の皆さんに感想を聞くと、「ゼミは準備が大変だが、講義よりも楽しい」という返事が一様に返ってきます。これは「講義」形式の授業と違った「ゼミ」の特徴を的確に突いています。

教員が前に立ち、あるテーマについて話す「講義」形式の授業は、小学校から高校までの主役であり、大学でも重要です。しかし黙って座って聞くのは、退屈したり、頭に思うように入ってこないことがあり、結構しんどいことですね。それは教員にとっても同様で、喉をからして一生懸命話しても、学生には思ったように伝わらず、労多くして報われない思いをすることもあります。このような経験は、何かを受け身でやるよりも、主体的にする方が面白く、身につくという当たり前のことを改めて気づかせてくれます。

武蔵学園の三大訓のひとつである「自ら調べ、自ら考える力ある人物」もこれに関わるものですが、私はゼミを思い浮かべつつ、このフレーズを、仲間と「一緒に調べ、一緒に考える」と(勝手に)置き換えて考えています。ゼミのいいところは、物事に主体的に取り組む過程で「周りから引き上げられる」経験をすることです。人が集まれば、一人くらいは「こいつは賢い」と思える人がいて、刺激を受けるものです。また、周りの人が知っていることを、自分だけが知らないで焦り、慌ててこっそりと調べることがあります。そのような経験は自分一人だけではなく、実は 往々にしてすべてのゼミ生がしています。ただ、一人一人が自分一人で何かに取り組むよりも、集まって何かをする方が、全体を通してみればより大きな成果を 得られるものなのです。

その他にも、ゼミで一緒に勉強する中で、皆が仲良くなったり、人前で物怖じせずにわかりやすく話す能力がつくメリットもあります。準備は大変ですが、学生と教員が最も楽しみにしている時間/空間、それが武蔵のゼミなのです。