社会学部ゼミブログ

2009.05.26

- 社会学部

- 社会学科

ゼミから聞こえる真っ赤な悲鳴

ブログ投稿者:社会学科 矢田部圭介

先日、5月19日の3年生の専門ゼミの開始直後のこと。

「あ”ーー、また真っ赤だあ……」。「裏まで赤いいいい……」。

そこかしこから悲鳴があがりました。

じつは、矢田部担当の3年生の専門ゼミでは、こんな悲鳴が、3週間に一度の割合でとびかっています。

矢田部担当の3年生の専門ゼミでは、3週に一度、ブックレポートを提出してもらっています。テーマごとに、4冊指定されたテキスト群のなかから1冊を選んで、そのテキストを用いて1500字以上でレポートを書いてくるという課題です。

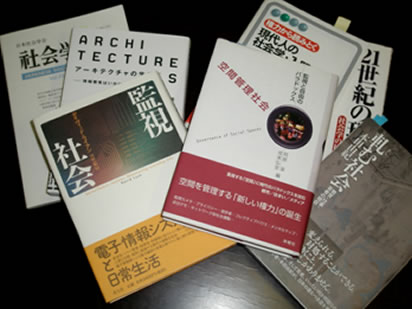

前期のブックレポート課題テキスト群。前期は「現代のコミュニケーション」「労働」「自由」「社会的排除」の4テーマ。1テーマごとに4冊指定してあるなかから1冊選んで、レポートを書く仕組み。

悲鳴を上げたゼミ生がみているのは、返却されたこのブックレポート。それは、朱ペンで添削されて、真っ赤になっているのです。

多くのレポートは、「主語がない」「てにをはがおかしい」「接続詞がおかしい」「用語の使い方が間違っている」からはじまって、「このようにいえる理由 は?」「この事実の裏付けは?」、あるいは「前の段落で書かれていることとこの段落で書かれていることがズレている」「前半と後半がつながっていない」、 さらには「設定されている問いと結論が対応していない」「結論が通り一遍すぎる」などなど、ありとあらゆるコメントで埋まっています。

さすがに、セミ生は、この真っ赤なレポートをみると、若干へこむんだそうです。

で も、卒業生や4年生の経験者に聞くと、これを繰り返していると、いつの間にか、レポートを書いているときに、「てにをはは正しいか」「この主張の根拠は述 べたか」「事実はデータで裏付けたか」などといった「声」が聞こえてくるようになるんだとか。これは、論文を書くとき、とても大事なことだと思います。

もちろん、ブックレポートのほかに、ゼミでのディスカッションの素材として、毎週読まなくてはならないテキストもあるので、ゼミ生は、なかなかたいへんなんですが、次年度、卒業論文を書くためのトレーニングとしては、なかなか効果的なんじゃないか、と思っています。

「あ”ーー、また真っ赤だあ……」。「裏まで赤いいいい……」。

そこかしこから悲鳴があがりました。

じつは、矢田部担当の3年生の専門ゼミでは、こんな悲鳴が、3週間に一度の割合でとびかっています。

矢田部担当の3年生の専門ゼミでは、3週に一度、ブックレポートを提出してもらっています。テーマごとに、4冊指定されたテキスト群のなかから1冊を選んで、そのテキストを用いて1500字以上でレポートを書いてくるという課題です。

前期のブックレポート課題テキスト群。前期は「現代のコミュニケーション」「労働」「自由」「社会的排除」の4テーマ。1テーマごとに4冊指定してあるなかから1冊選んで、レポートを書く仕組み。

悲鳴を上げたゼミ生がみているのは、返却されたこのブックレポート。それは、朱ペンで添削されて、真っ赤になっているのです。

多くのレポートは、「主語がない」「てにをはがおかしい」「接続詞がおかしい」「用語の使い方が間違っている」からはじまって、「このようにいえる理由 は?」「この事実の裏付けは?」、あるいは「前の段落で書かれていることとこの段落で書かれていることがズレている」「前半と後半がつながっていない」、 さらには「設定されている問いと結論が対応していない」「結論が通り一遍すぎる」などなど、ありとあらゆるコメントで埋まっています。

さすがに、セミ生は、この真っ赤なレポートをみると、若干へこむんだそうです。

で も、卒業生や4年生の経験者に聞くと、これを繰り返していると、いつの間にか、レポートを書いているときに、「てにをはは正しいか」「この主張の根拠は述 べたか」「事実はデータで裏付けたか」などといった「声」が聞こえてくるようになるんだとか。これは、論文を書くとき、とても大事なことだと思います。

もちろん、ブックレポートのほかに、ゼミでのディスカッションの素材として、毎週読まなくてはならないテキストもあるので、ゼミ生は、なかなかたいへんなんですが、次年度、卒業論文を書くためのトレーニングとしては、なかなか効果的なんじゃないか、と思っています。

ちなみに、こちらが前期の輪読テキスト一式。今年のテーマは「権力」。もちろん全部は読めないので、『監視社会』を除いて、一部分ずつつまみ食いで読んでいます。

さて、そろそろ次のブックレポートが提出されてくる時期です。

また真っ赤にして返却するのが楽しみだなあ…。

また真っ赤にして返却するのが楽しみだなあ…。