学部横断ゼミブログ

2024.10.11

チームワークを意識する

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

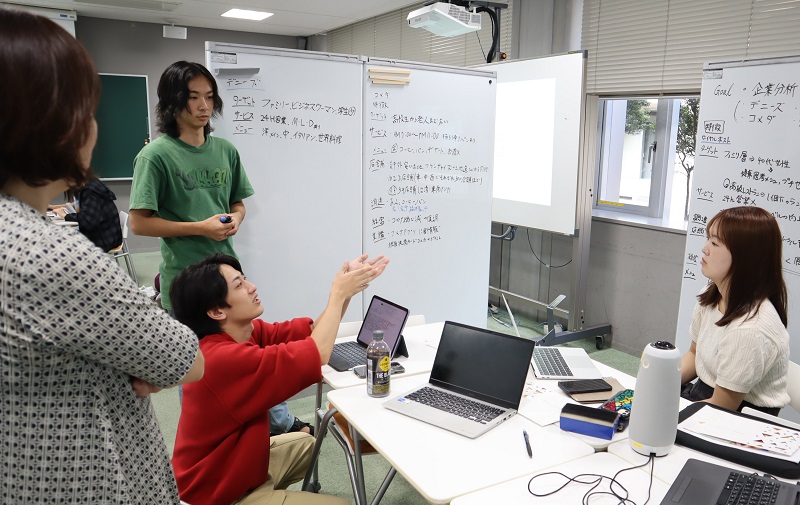

10月7日(月)の2時限目に授業が行われました。秋学期授業が開始され1か月がたちました。10月26日(土)には、企業担当者をお招きした中間発表会となります。これからは、これまで蓄積してきた情報を取捨選択し、自分たちが伝えたい内容を整理する時期になってきました。先週の活発な意見交換に比べ、今回の授業では何度か立ち止まって、意見の方向性を確認し合う様子がみられました。

学生たちは、正解のない課題に取り組む難しさを感じている様子です。教員からは、「間違っていても良いので、自分たちの考えたことを大切にしてほしい。企業見学で感じたリアルな体感も交えながら、オリジナリティあふれる発表をしましょう」とアドバイスがありました。

学生たちは、正解のない課題に取り組む難しさを感じている様子です。教員からは、「間違っていても良いので、自分たちの考えたことを大切にしてほしい。企業見学で感じたリアルな体感も交えながら、オリジナリティあふれる発表をしましょう」とアドバイスがありました。

各学部チームで中間発表会に向けて、一番伝えたいことは何か、どのような<ストーリー>に組み立てて発表するのか話し合う過程で、まだまだチームメンバーに遠慮し自分の意見を思うように伝えられていない学生もいるようです。

良い発表のためには、全員がチーム全体のことを考えながら、自分の知識や考えを出し合い、分担されたことは責任を持って作業を進めるなど、チームワークが重要になってきます。

チーム内の信頼関係の構築はできているでしょうか。各自のやり方や考え方に固執しすぎると、チームワークは十分には発揮できません。話し合いでは、互いの意見に刺激をもらいながら、柔軟なコミュニケーションの取り方、自分自身の表現方法を探りながら進めてほしいと思います。

良い発表のためには、全員がチーム全体のことを考えながら、自分の知識や考えを出し合い、分担されたことは責任を持って作業を進めるなど、チームワークが重要になってきます。

チーム内の信頼関係の構築はできているでしょうか。各自のやり方や考え方に固執しすぎると、チームワークは十分には発揮できません。話し合いでは、互いの意見に刺激をもらいながら、柔軟なコミュニケーションの取り方、自分自身の表現方法を探りながら進めてほしいと思います。

最後に、授業後の学生の日記を紹介します。

「議論を進めていく中で常に疑問を持っていたのが、論理構成が「社会課題の提示」→「それに対するデニーズの取り組み」→「取り組みの根幹となっているデニーズの理念」となっていることだ。このプロジェクトは、デニーズを中核に据えて考えいくべきだと思うが、この構成では社会課題が中心になっており、それを解決する取り組みの一例としてデニーズを挙げる形になっている。そのため、高齢化社会及び認知症のこと、消費者と店舗が生み出す食品ロスについての議論は深められているが、デニーズが最も大事にしていることは何か、リアル店舗である価値とは何かに対する根本的な深堀が不十分であった。社会問題から話を始めること自体は手法の問題であるから良い悪いというものではないが、根本の軸が曖昧なまま進めてしまったことは反省点の一つである。軸が定まっていないとその後の論理がぶれやすくなることに加え、議論が停滞したときに立ち戻ることが困難になるため、次からはまず軸をはっきりさせた上で話を進めていきたい。」

「議論を進めていく中で常に疑問を持っていたのが、論理構成が「社会課題の提示」→「それに対するデニーズの取り組み」→「取り組みの根幹となっているデニーズの理念」となっていることだ。このプロジェクトは、デニーズを中核に据えて考えいくべきだと思うが、この構成では社会課題が中心になっており、それを解決する取り組みの一例としてデニーズを挙げる形になっている。そのため、高齢化社会及び認知症のこと、消費者と店舗が生み出す食品ロスについての議論は深められているが、デニーズが最も大事にしていることは何か、リアル店舗である価値とは何かに対する根本的な深堀が不十分であった。社会問題から話を始めること自体は手法の問題であるから良い悪いというものではないが、根本の軸が曖昧なまま進めてしまったことは反省点の一つである。軸が定まっていないとその後の論理がぶれやすくなることに加え、議論が停滞したときに立ち戻ることが困難になるため、次からはまず軸をはっきりさせた上で話を進めていきたい。」