学部横断ゼミブログ

2020.10.21

チームワークを機能させるために

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

フェーズ1では、学部の特性を活かした調査課題に取り組んでいます。同じ学部内といっても、履修してきたゼミや授業も違い、話し合いが上手くいかないケースも見られます。チーム活動が上手くいくチームは、チームリーダーが全体を俯瞰してゴールに向かって何をすべきかを考えて行動を起こしているだけではなく、全員がリーダーシップを発揮し、自分の役割を果たし、チームメンバーを気遣う言葉で励まし合いながら課題に取り組んでいます。今回発表したチームもそのような活動が見られ、まだまだブラッシュアップが必要な面もあるものの、発表内容に教員から「チームビルディングの在り方が発表に出ていた」「しっかり調査された上に、情報の取捨選択ができている分かりやすい発表である」「もう少し強みを独自のキーワードで示せるとさらに良い発表になる」といった高評価を受けていました。

ほかの履修生たちも、模範的な発表を聴くことができ、11月7日の中間発表会に向けて多くのヒントを得ることができたようです。

この授業の目的は、異なる学部の学生と一つのチームを作り『CSR報告書の作成』という課題に取り組む中で、次の3つを育成していくことです。

1)社会人基礎力を育成

2)正確な自己評価能力を育成

3)社会的責任を果たすことの意義と難しさを理解する

忙しいからできない、活動の手を抜くなどではなく、すべてを持続的な活動としてとらえることが、自らの<社会的責任>を考えることにつながり、やがては<社会人基礎力の育成>へと結実していきます。

来週のプレ発表まで、改めてこの授業の目的と課題の意味を受け止め、活動に力を入れて頑張ってほしいと思います。

「チームメンバーには、活動通して自分に働きかけてくれたことに感謝している。まだ終わっていないが。毎日きちんと今日の進捗を書こうという律儀さ、分からないことを分からないと言ってもいい優しさ、自分の役割を全うする実行力、たまに少しのゴリ押しを含んでいる計画性、本当にのびのびと僕がやりたいことをやらせてもらっている。これらは僕自身得意ではないが、単に補い合うという言葉では片付けない。

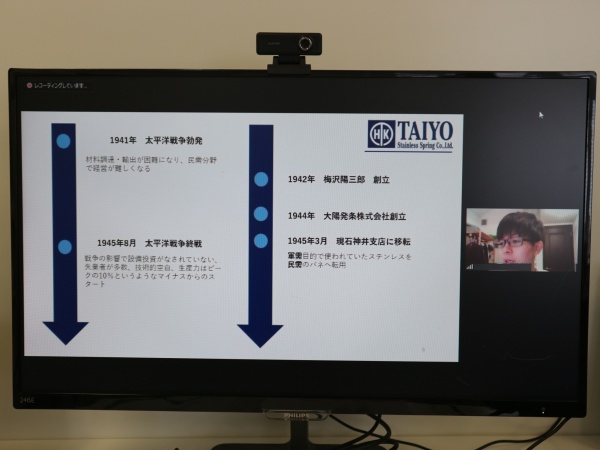

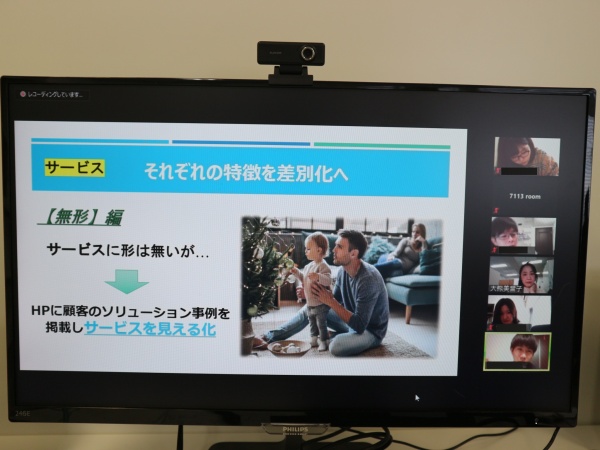

外部から調べたことで、担当企業の強みを明確に理解できるようになってきた。最初は何のためにと考えていた地域振興、創業当時のこと、樹脂の凄みなどなど。今ではどうしてすごいか、なぜその行動をとったのか説明できる。発表と関係ないことも含めて、色々知れてよかった。勉強っていいなと思った」