学部横断ゼミブログ

2020.10.15

SNSが活動の鍵に

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

今回の授業中に、「SNSをチームで上手に活用できるようになると、すべてがうまく回るようになる」と教員からアドバイスがされている学部がありました。

この授業では授業独自のSNSを導入し、資料の情報共有や話し合いの場として学生に提供しています。このSNSはこのプロジェクトにとって非常に重要な鍵となっており、プロジェクトの成功に大きく寄与しています。

今回も個々で調査した内容をSNS上で情報共有し、その内容についてのチーム全員でコメントし合いながら見解をまとめていっているチームが見られます。SNS上でコメントし合う中でお互いに信頼関係が生まれ、課題にやりがいを感じ、どんどん良い調査・分析が進んでいくチーム状況を伺い知ることができます。

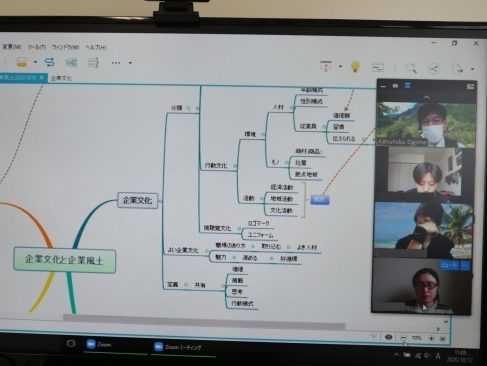

今年度は新型コロナウィルスの影響でリアルな対面での話し合いはできないため、SNSのみならずオンライン会議といったバーチャルな空間でチーム活動は進行しています。ただ、学生たちがぶつかる壁はリアルな対面での場合のときと同じようです。

チーム活動へのコミットの温度差に対するチームメンバーや自分への苛立ちは、授業が進むほど大きくなっています。

「時間がないから話し合いができない」「モチベーションが続かない」と言い訳ばかり並べるのではなく、この授業の課題を<自分事>にするように意識の転換が急務であることが、教員からアドバイスされている学部もありました。

「うまく進んでいない」ことを自覚できているということは非常に大切なことです。なぜうまくいかないのか、まずはチームメンバーとその点に向き合ってみてください。

チームメンバーとの話し合いで自分とは異なる視点を感じることで、視野を広げていくことはこの授業の企図しているところでもあります。チーム全員で議論を深めた内容から得られた結果を、中間発表会ではプレゼンテーションしてほしいと思います。