学部横断ゼミブログ

2020.10.07

葛藤を抱えながら課題に取り組む

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

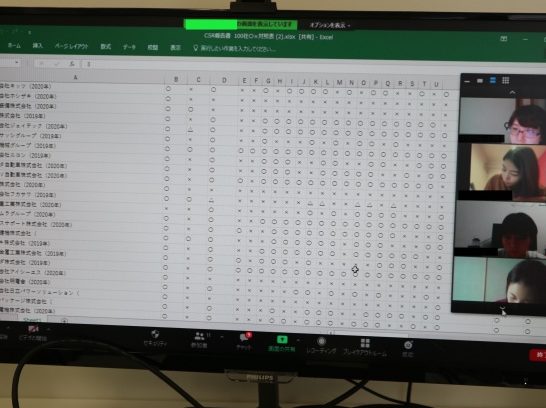

10月5日(月)の2時限目に、各学部に分かれてオンラインで授業が行われました。三学部ともに担当企業チームに分かれて、各学部に与えられた課題について調査しています。今回の授業では、まず先週の授業からの進捗状況を教員に報告しました。

相手チームの進捗状況を聞くことは、調査のアプローチ方法が参考になることもあれば、自分たちのチームの状況が進んでいないと感じ焦ることもあります。授業後の日記には不安な気持ちや、チームメンバーとの信頼関係の構築方法の悩みなど、履修生たちがたくさんの葛藤を抱えながら課題に取り組んでいる姿が書かれていました。

この授業では、チーム活動をベースにプロジェクトを運営しています。さまざまな価値観を持つチームメンバーとのチーム活動では、思い通りに進まず辛い経験になることもあります。また資料収集に翻弄している今、「どこまで資料を集めたら良いのか」という声もあがっていました。他の授業やアルバイトなどで忙しい中、あと1か月後に迫った中間発表会でチームとしての発表をまとめることができるのか、不安が募り焦るばかりのようです。

言い訳ばかり並べていても、先には進みません。自分の課題を克服するのには時間がかかります。まずはこの授業を履修することに挑戦した自分を認め、葛藤をどのように乗り越えていくかは授業期間中を通して考えていきましょう。葛藤を克服するプロセスは、必ず大きな成長へとつながっていきます。

教員からは学生たちの進捗状況を受けて、「分かったつもりにならない」「出てきたキーワードを見逃さないように」「企業風土・企業文化の捉え方が違うと、話し合いがかみ合わなくなってくる。チームとしての共通理解がほしい」などたくさんのアドバイスがされていました。

まだまだ課題の調査は始まったばかりです。調べれば調べるほど情報が出てきて、世界が広がっていきます。どこまで調べれば良いかの見極めは難しいとは思いますが、何のために調べるのかという目的を念頭に置きながら、根気よく調査にあたってほしいと思います。意外な情報の中から、自分の伝えたいことや物事の核心が見えてくるかもしれません。

最後に授業後の学生の日記を紹介します。

「今日までの一週間を振り返ってみて、「ストレスコントロール力」の低さを実感した。自身の焦る気持ちや不安な気持ちから、必要以上に確認や同意をチームメンバーに求めてしまった。またミーティングにおいても、思ったことをその時点で一方的に伝えてしまい、考えがまとまっていなかったり、相手の意見に耳を傾け、最後まで待つことができず話を遮ってしまったり、相手の意見を否定してしまうような言い方をしてしまったりと「発信力」や「柔軟性」にかけた行動が目立った。こうした余裕のない姿が、チームに焦燥感さえも共有させてしまったのではないかと反省している。と、このようにとてもネガティブな思考を循環しており、その原因が判明しているにもかかわらず、目の前の課題に追われ、解決に向けた「ストレスコントロール」を放棄してしまっていた。

この点に関して、本日の授業において「一人で情報がとっちらかってていい。みんなでブラッシュアップしていけばいい」といった先生のお言葉や、他チームとの進捗状況の報告を聞いて、はっとさせられた。私は「みんなで同じ視点をもって行動していく」ことにこだわりすぎていたのかもしれない。確かに最終的には同じだけの知識を共有することが必要となってくる。しかし今は情報が「とっちらかっていていい」段階であり、それぞれがそれぞれの視点で集めた情報を共有し「柔軟性」を意識して発展させていくことで、徐々に「同じ考え」を形成していけばいいのだと思った」