学部横断ゼミブログ

2020.06.10

大人数での活動の難しさ

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

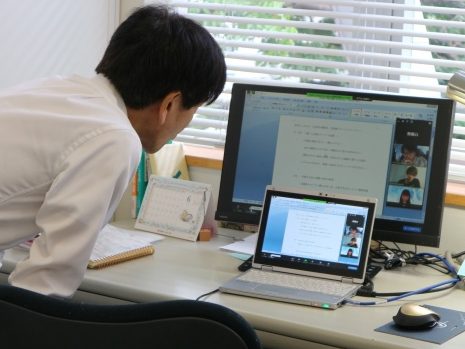

フェーズ1での学部ごとのチームでは、3~5名の少人数で活動してきました。そのような少人数でも、意見の食い違いのまま進んでしまい、中間発表会前日まで発表内容がまとまらず苦労していたチームもありました。フェーズ2になってからは、学生たちはまず大人数での話し合いに、難しさや戸惑いを感じているようです。またフェ—ズ1では全く違う視点から担当企業について調査してきたため、学部内では「当たり前」だった情報や言葉が、他学部のメンバーには通じないということが起きています。今回の授業でも、他学部のメンバーにどのように説明したら伝わるのか、悩みながら発言している姿が見受けられました。

まずは、チーム全員がチームの現状を<自分事>として捉えていくことが必要でしょう。

学生たちの日記を読んでいても、今の状況が良いとは感じていないようです。リーダーだけでは、チームは動くことはできません。それをサポートするメンバーも必要です。チームの状況を把握し、自分が置かれた立場や能力を考慮した上で、チームがうまく機能するためには自分はどんな役割を演じることができるかを考え、実行してみてほしいと思います。

フェーズ1ではどんなことが心残りだったのでしょうか。「自分の意見ばかり通してしまった」「声の大きい人の意見に流されてしまった」など、1人ひとり感じていることは違うとは思いますが、すべてコミュニケーションの取り方に起因しているようです。

相手の言葉を傾聴し、他者との違いを認めながら落ち着いて自分の意見を発言する。チームの意見をまとめていくことは根気のいる作業ですが、コミュニケーションを取りながら「相手のことを知ろう・理解してみよう」という姿勢が、今は一番大切なのかもしれません。教員から先週送られた「自分の行動との関わり方をもう一歩深めてみる。他者の気持ちにもう一歩歩み寄ってみる」という言葉の意味をもう一度考えてみてください。

何か違うと思ったら、議論を中断する勇気も時には必要です。<躓き>は成長するチャンスだと捉えて、停滞している原因は何なのか、チーム・自分自身・担当企業とさまざまな側面からのコミュニケーションを通して、前に進んでいってほしいと思います。

最後に授業後の学生の日記を紹介します。

「昨日の会議を振り返り、CSR報告書を作成に必要なのは先ほども話した内容の「構成づくり」ともう一つは「チームの親密度」だと感じました。より良いチームがより良いものを作成することができるだと強く思いました。そのためには、自分からもっと積極的にチームに寄り添わないといけない、自分はまだ自分に与えられた課題をこなすことで精一杯で、なかなかそれができていないのではないのではと思いました。「助けられる」側ではなくて「助ける」側にもなっていきたいと思っています」

「構成面では各学部の「我」が垣間見えた気がする。社会学部はCSR報告書を読み込んだ故に、経済学部はデータ的側面からアプローチする性格が強い故に、そして人文学部は「思い」を中心に考えている故に、各学部の「こうしたい」という側面が私を含め強く現れたと思う。それぞれの学部の色を出したCSR報告書とは何か?CSR報告書の項目で特色を生かせるのか?このように、メンバーの大半が自分の学部の特色や調べた内容をどう活かすかに比重が偏っていたように感じる。そのように考えると、この一週間は他学部への思いやりや配慮がある意味で問われたのではないだろうか。私個人に当てはめると、『各自でCSR報告書の具体的項目を考える』という宿題があった時、他学部への思いやりや配慮が出来ていなかった。フェーズ1における人文学部の軸や構成をそのままチームメンバーに押し付けてしまったのである。この点は特に反省し、これからは各学部の「こだわり」を大切にしたいと考えている」