学部横断ゼミブログ

2020.05.21

課題と向き合う

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

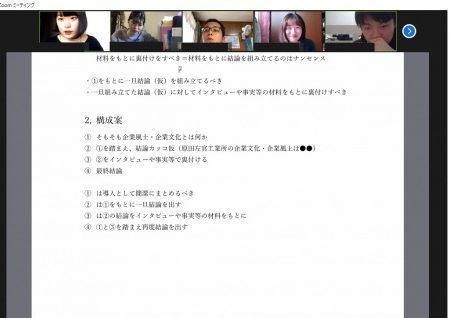

今回の授業では、来週の授業内で行うプレ発表を前にチームの進捗状況を報告し合いました。チームそれぞれ情報共有の方法や課題の進め方の違いが見られ、お互いの良い点を取り入れようという質疑応答がされていました。お互いに切磋琢磨しながら、中間発表会に向けて頑張ってほしいと思います。

中間発表会までのフェーズ1では、学部ごとに分かれて下記の課題に取り組んでいます。

【経済学部】業界の特徴や競合企業比較を交えながら、担当企業の事業内容を多角的に分析する。

【人文学部】担当企業の企業風土を調査分析し、また企業理念が人事制度・福利厚生などの企業文化にどのように寄与しているのかを探る。

【社会学部】CSRとCSVの概念を調べ、SDGsの考え方との関連について検討するとともに各企業での実例を調べ、CSR報告書の典型的な構成を明らかにする。担当企業が地域や自然環境など顧客以外の社会に対してどのような取り組みを行っているかを調査する。

中間発表会のゴールは、学部の課題を十分に理解し、それを予備知識のない第三者(他学部のチームメンバー)にわかるように説明できるようになることです。

ゴールに向けて個人個人が資料を読み込み、それを持ち寄って話し合いをし、だいぶ知識が蓄積されてきているものの、発表までの道筋は、まだまだ曖昧であるように感じました。

授業後の教員の日記には、「熱が伝わってこない」と書かれていましたが、自分たちが発表で何を伝えたいのか、改めて課題に向き合い、意味を受け止め、自分たちなりの答えを見出していかなくてはなりません。

課題に向き合うことは、自分に向き合うことにもなります。「文章を読み解くことが早い」「リーダーシップがある」「人に言葉で伝えるのが苦手」と自分の長所や短所が浮き彫りになります。それらに真摯に向き合い、チームメンバーに受け取ってもらえる行動や言葉を発信してみてください。1人ひとりが自分の役割を果たし、自分のスキルを発揮していくことで、チームとしての最大の成果を発揮することができるでしょう。

最後に授業後の学生の日記を紹介します。

「一刻一刻と中間発表に近づいていく中、今週一週間は特に自分について学んだ一週間であったと感じます。慣れないオンライン授業も始まり、以前のように一つのことに注力するのは難しい状況となりました。

正直、対面授業よりも疲労を感じ、やる気のない自分がいることに気づきました。その時、自分が多分かなり緊張して、頭が混乱しているのだと思いました。

そのため、wordに話して感じた内容をまとめるのをやめて、手書きでのノートを作りました。ノートを一冊用意することが他人よりもかなり遅かったとは感じているのですが、画面上の活字だとなんだか身にしみてこないと感じたこともあって自分で理解した上で自分の腕を動かしてみる。それを繰り返すことによってだんだんと頭が整理されていっている気がしました。ここに投稿するのは一週間に一回ですが、ノートには何かを感じ取ったたびに書くようにしています。自分のどこがチームにいい影響を及ぼして悪い影響を及ぼしたか、あとで自分が見て後悔しない程度に書き込むようにしています。自分の思いを吐き出せるような場所を作ることは、今の自分と正直に向き合わせてくれるのだと感じています」