学部横断ゼミブログ

2019.06.04

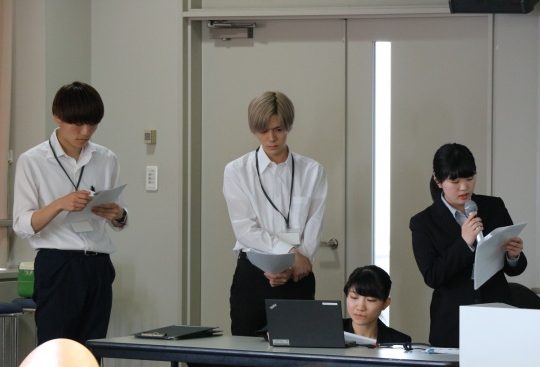

中間発表会

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤 普子

企業担当者様からは、「60社を比較したことは地道な作業だと思った」「用いた資料をきちんと理解できているのか」「発表の対象者は誰なのか」など温かい感想や厳しいご指摘をいただきました。ぜひ今回の発表に至るまでの良かった点と悪かった点をしっかりと振り返ったうえで、7月13日の最終報告会がより良い発表になるように頑張ってください。

「あっという間にフェーズ1が終わった」というのが、学生たちの率直な感想ではないでしょうか。これからは、最終報告会に向けて三学部合同チームのフェーズ2が本格的に始動することになります。

他学部の視点やチームメンバーの多様な価値観に戸惑うことも多いでしょうが、自分との違いを認識しながら相手を受け入れる努力をすること、自分の考えを相手にわかってもらう工夫をすることに気をつけながら取り組んでください。

「今すぐに私が努力できることは唯一つ。穴だらけの自分を見つめ、足りない部分を少しずつ埋めていくことだ。今の自分は基礎的な知識から足りていない。だからこそ、基礎的な部分はもちろんのこと、どんな情報でもがむしゃらに調べて自分に深みを出していけるようにしたい。そして、深めた自分自身を使って伝えたいことを伝えたい人に届けられるようになろうと思う。フェーズ2ではメンバーが増えるので、再び自分の穴が見えてしまうかもしれない。しかし、穴を見つけその穴を埋めるために試行錯誤するというのは、私が成長するための一番の近道であるはずだ。自分たちの想いをかたちにするために、これからメンバーと共に助け合い、ぶつかり合いながら成長していきたいと思う」

「今日の中間発表は私に「沁みこむ」ものとなった。

まず、様々な社会人基礎力の欠如、自分の至らなさが身に沁みた。これはフェーズ1全体において言えることだが、当日に配布資料を印刷するという計画力、状況把握力そして規則性の欠如、チームメイトに自分が思いを伝える発信力の欠如など。前者は決して許されないことだが、自分たちに都合のよい解釈をすると、「諦めが悪かった」ことがこの事態を引き起こしたのだと考えた。最終的に妥協した部分もあると思うが、それぞれが納得のいける発表をしようと葛藤していたのだろう。しかし、繰り返しになるが今回の反省を繰り返すことは許されない。フェーズ2では良い方向に皆の「諦めの悪さ」が発揮されることに期待する。

次に人との「つながり」が沁みたのは、チームで支え合ってきたことで中間発表を終えることができたからだ。チームメイトにかけてもらった言葉の一字一句が沁み、目から溢れ出しそうだった」