学部横断ゼミブログ

2014.01.15

他者評価

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤普子

1月11日(土)は他者評価とキャリアコンサルタントとの最後の面談を行いました。

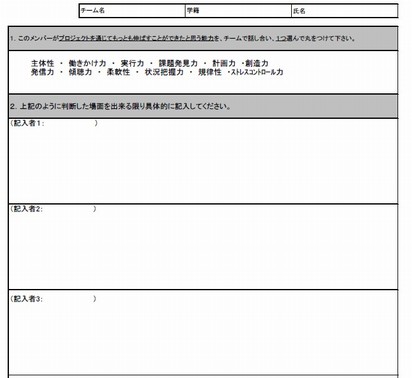

この授業では、学生が正確な自己評価能力とは何かを認識することも支援しています。そのために、キャリアコンサルタントとの3回の面談の前には、社会人基礎力を指標にして評価時点までの行動を振り返り文章化し、さらに面談後には、客観的に自己の行動を捉えた上で点数化させています。また、他者評価では一人ひとりに対して、社会人基礎力の12の力のうちで最も伸びたと思う力をチームメンバーで話し合い、コメントペーパーにその能力を選んだ理由を記入していきます。

丁寧に振り返ることで、自分自身やチーム活動に対しての理解を深めていきます。

学生の日記を紹介します。

「今日の授業は正直、要らないんじゃないか?と思っていた。『終わった!』と最終発表が終わってから、気の抜けたサイダーのような感じに自分はなっていた。『もう終わったんだし、いいんじゃないの?』そんな感じになっていた。しかし、今回の授業が終わったあと、『今日の授業は正直、要らないんじゃないか?』と思っていたのは撤回だな、と心変わりした。今日の授業で、メンバーの伸びたと思う社会人基礎力について、一人一人書くことや、キャリアコンサルタントの方との面談を通して、今の自分の課題を発見したからである。(中略)。そのようなことを話しているうちに、自分の足りないところに気づいた。それは、『相手に興味を持って接する』ということが必要だと思った。こんなことを書いてしまうと、『興味を持って接していなかったのか?なんて冷たい人なんだ』とチームメイトに非難されてしまいそうであるが、それに対しては、『まだまだ僕はコミュニケーションの能力が足りないんです。これから養うつもりです。すみません…』と謝るしかない。(中略)。相手に興味を持って接すれば、傾聴力も向上し、相手の考えていることが分かってきたら、柔軟性にもつながるし、そのような相手を思う気持ちがあれば、『もっと積極的に声をかけよう』という思いから、働きかけ力にもなるし、そのような経験を積んでいけば、発信力も向上することになる。これらの社会人基礎力はこういうつながりがあるのか、ということが分かったし、このように実行するようにできるかが、これからの僕の人生の課題なのだな、と感じた。」

互いの伸びたところを発表し合うことは、照れくさいことだったかもしれません。しかし、他者の成長や、よいと思うところを言語化して、声に出して認めあうことは悪いことではないと感じてもらえたのではないかと思います。自分を映し出す鏡は、他者との関わりの中から生まれてくるということを知る機会になったのではないでしょうか。

次回はいよいよ最終授業となります。