学部横断ゼミブログ

2012.10.10

フェーズ1⑤・・・他者を意識する

ブログ投稿者:学部横断型課題解決プロジェクト運営チーム 伊藤普子

10月8日(月)の2時限目と3時限目に授業が行われました。

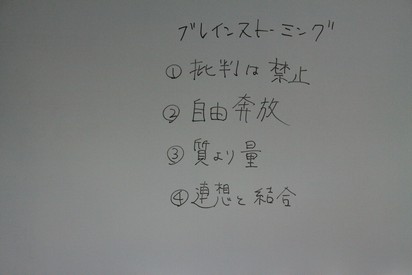

3時限目を担当する村山人文学部助教のクラスでは、ブレインストーミングとKJ法を使って、今まで調べてきた情報の整理を行いました。今まで調べた企業の情報を一つひとつポストイットに書き込み、それを分類化することで、少しずつ頭の整理ができたと思います。

まだまだ情報を集める段階です。先が見えない状況で不安に感じながらの作業ですが、笠原経済学部助教が前回の日記に書いていたように「調べたことが次につながり、更にチームで共有していくことで、情報が<点から線>、<線から面>へと広がっていく」ように感じていくでしょう。

ある学生が「これほどまでに調べ物をした時期があったのだろうか、と思うくらいパソコンを駆使している。普通の授業レポートであるなら、このように丸一日勉強に費やすことはしないだろう。やはり周りに迷惑がかかるという意識が大きい。迷惑がかかると進行を妨げてしまうという気持ちが無意識的にわいてくるのは、このプロジェクトがただの授業ではないということを改めて感じている現れであろう。決して個人戦ではなく団体戦であるということを強く感じた数週間で あった。今後も協力し合って頑張っていきたい」と書いてありました。

この授業ではチーム活動の中で課題解決を行っていきます。そして授業後にSNSで活動を振り返って日記を書いていきます。日記は自分だけではなく、教員・他の履修生・企業担当者も読めるようになっています。つまり、どの状況においても<他者>を気にしながら活動を進めていかなくてはいけません。なぜ<他者>を意識させるのか、これは実は<自己>を意識させることにもつながっていると思います。

<他者>に自分の活動を見せることは、とても勇気のいるときもあります。「間違っている」「これしかしていないのか」と指摘されてしまうのではないかと思い、 自分の活動を隠してしまうこともあるかもしれません。人の目に触れることは怖いものです。しかし、他者と向かい合うことは自己とも向きあっていくことにな ります。「これまでの活動はどうだったのか」と反省しながら進むチャンスにもなります。失敗を恐れずに、前を向いて活動してほしいと思います。

学生たちはチームや課題に向き合い、他者と活動する中で、課題を解決しているだけではなく、それ以上のものを得ていると感じます。