リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2024.11.01

- 総合科目

総合科目「サイエンスラボ講座(生物学)」授業紹介 〜PCR実験〜

ブログ投稿者:リベラルアーツ&サイエンス教育センター(LASEC)専任講師 李 天舒

この授業は、生物学実験を通じて生命の仕組みを深く理解することを目的とする演習科目です。植物観察や植物色素の利用などの身近な事物に触れながら、細胞や生体分子のはたらきを探究するために生命科学技術を体験します。今回は、PCRを用いたアルコールの代謝に関わる遺伝子の解析を紹介します。

「PCR検査などで知られている用語PCRはどんな意味ですか?」と文系の学生に聞くと、手を挙げる場面は非常に珍しいです。実際、医学的診断以外に、犯罪捜査、親子鑑定、生物種の同定、産地判別、考古学などにもPCR技術が幅広く応用されています。PCRは Polymerase Chain Reaction の略語で、生命の設計図であるDNAを試験管内で増幅する反応のことをいい、この反応にはDNAを合成する酵素ポリメラーゼが使われることから名付けられました。つまり、そもそも生体内で行うDNA複製は、PCR技術を用いればより効率的に生体外で行うことができ、微量なDNAサンプルをわずか1時間で数百億倍に増幅させることが可能です。

サイエンスラボ講座(生物学)の授業では、2型アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)の遺伝子に変異があるかをPCRで解析します。ALDH2はアルコール分解に重要な酵素であり、日本人の約半数が変異型ALDH2遺伝子を有することでお酒に弱い体質であることが知られています。そして、変異型また野生型遺伝子の調査で、自分の体質を知ることができます。

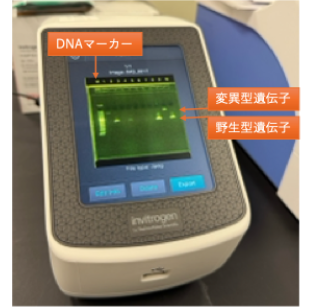

まずは、口から自分の細胞(口腔粘膜細胞)を採取し、細胞溶解液と混合させ、自分のDNAを抽出します。その後、マイクロピペットを使って、チューブ(試験管)に変異型と野生型遺伝子を検出するためのPCR反応試薬を加えて、PCR装置にかけます。温度変化のプログラムを設定すれば、PCR反応が自動的に数十サイクル運転されます。次に、PCR産物を電気泳動法で分離し、UVランプの照射で染色されたDNAバンドを観察します。

どんなアルコール体質であるかについては、大学保健室にて実施されるエタノールパッチテストでもわかります。だたし、パッチテストでは、遺伝子ではなく、タンパク質である酵素の実際の働きをチェックします。PCR結果と照合して判定すると、より信頼性が高いでしょう。