リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2024.10.29

- 総合科目

総合科目「武蔵・環境フィールドワーク」授業紹介 〜かずさDNA研究所見学〜

ブログ投稿者:リベラルアーツ&サイエンス教育センター(LASEC)専任講師 李 天舒

この授業は、人と自然の共生の重要性、生態系の循環等を自覚した生き方を、体験的に身につけることを目標とした演習科目です。自然科学の教員がそれぞれの専門分野の視点から環境問題や環境保全対策について解説し、科学実験などを通じて理解を深めます。生物学のパートでは、生命設計図であるDNAのはたらきを学習するため、2024年9月21日にかずさDNA研究所を訪問しました。

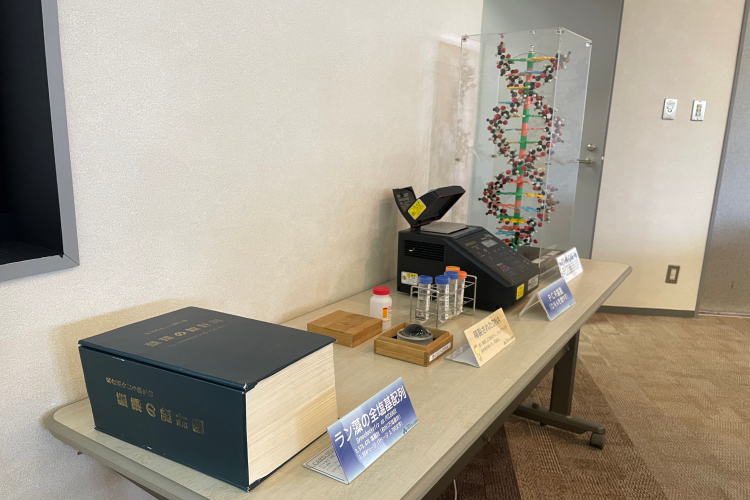

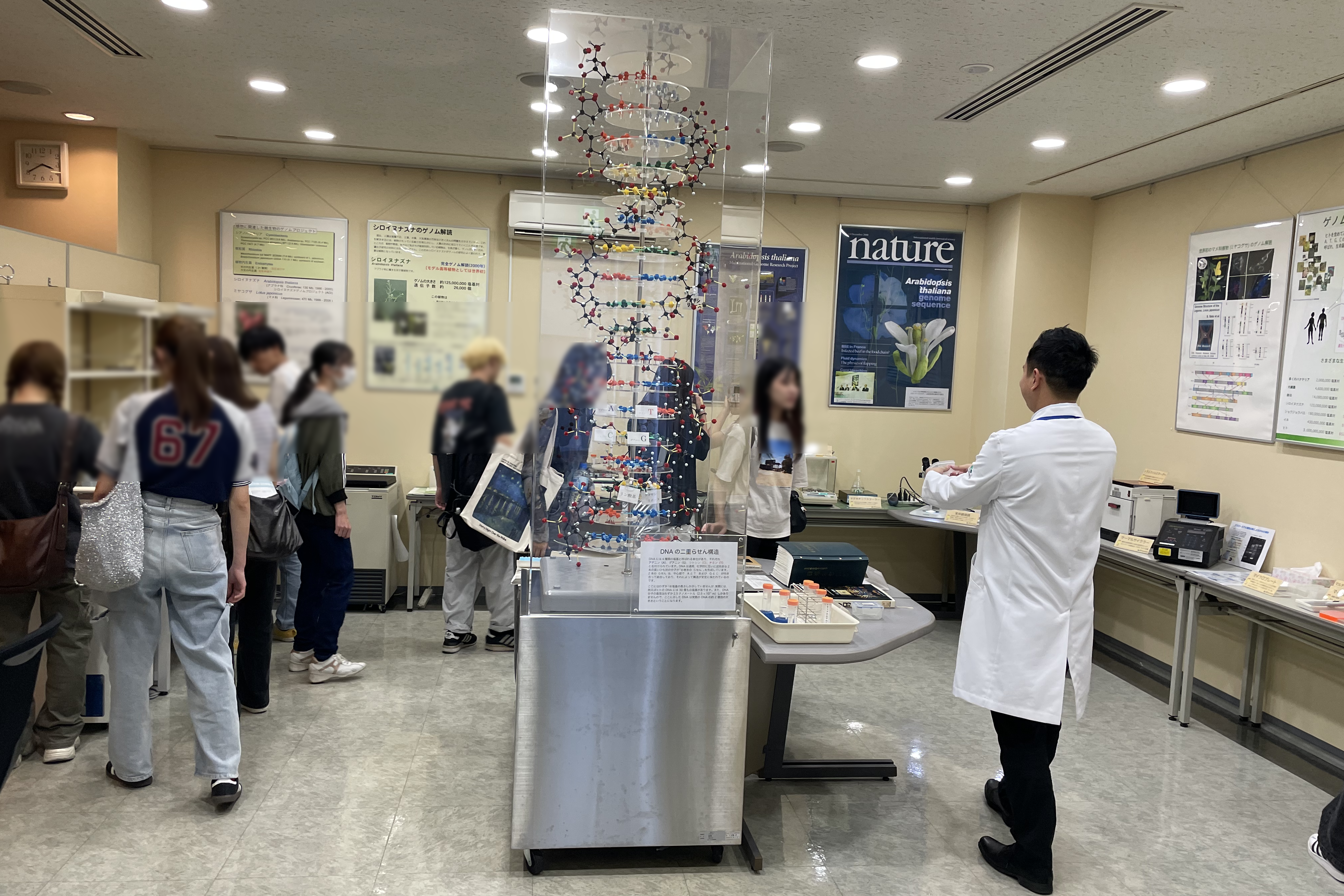

朝11時頃に東京駅で集合し、高速バスアクシー号に乗って千葉県木更津市へ向かいました。地球温暖化の影響なのか、秋になったにもかかわらず、残暑が続く気配を感じました。三連休の初日でアクアラインが渋滞し、予定時間より30分ほど遅れて到着しました。研究所の玄関に待っていた広報・教育支援グループの平岡先生が、親切なお言葉で迎えてくださいました。研究所4階にある講義室に案内してもらうと、DNA分子模型や藍藻の全塩基配列を記載した本が目に入りました。DNAはどんなものなのか、学生はワクワクしながら、長瀬先生によるDNA講義を受講しました。

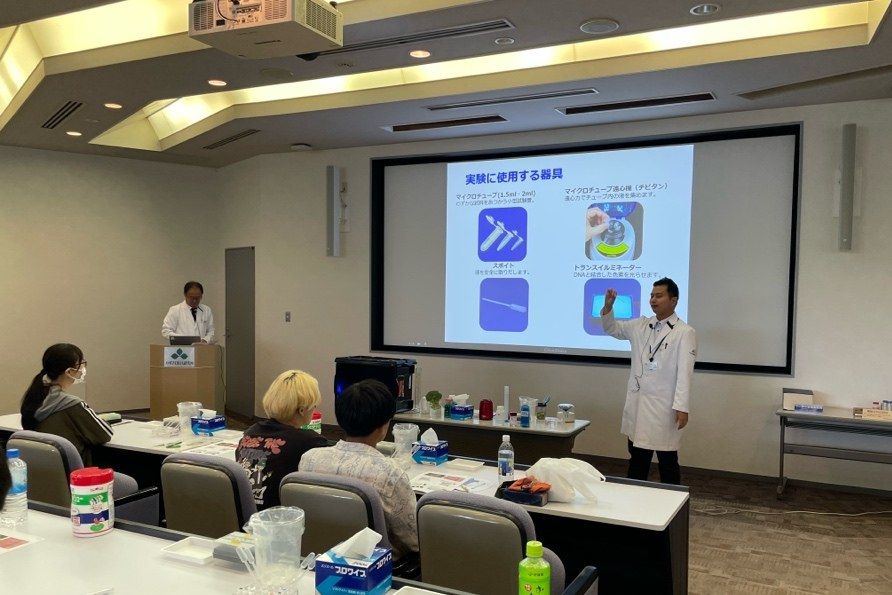

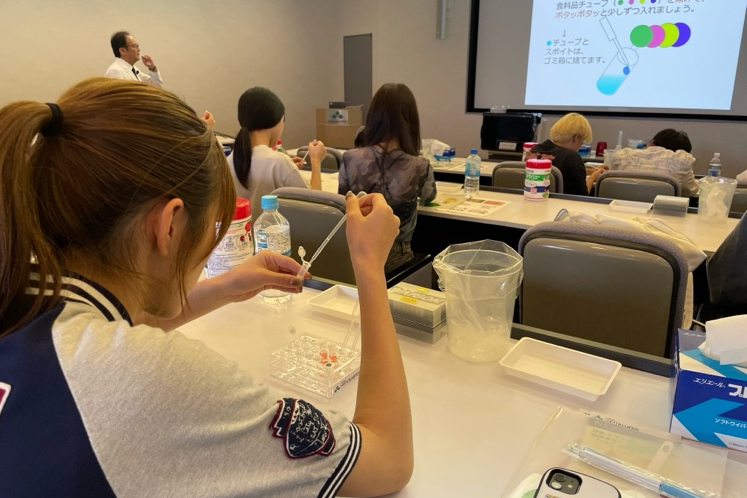

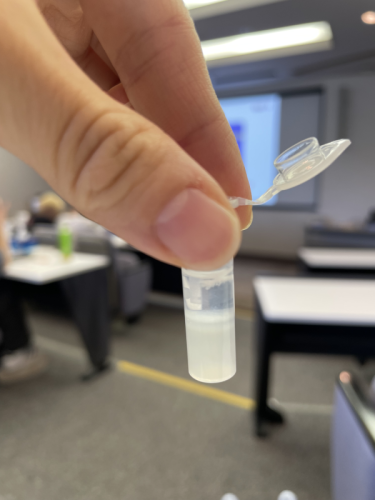

DNA分子を目視するため、DNA抽出実験も行いました。中野先生に実験器具の使い方や操作手順をわかりやすく説明してもらった後、学生は実際に手を動かして、4種類の生物材料からDNAを取り出す作業を始めました。

DNA構造の巧みと美しさを身近に感じられる記念品として、2本のひもを編んで自分だけのDNAキーホルダーも作製しました。

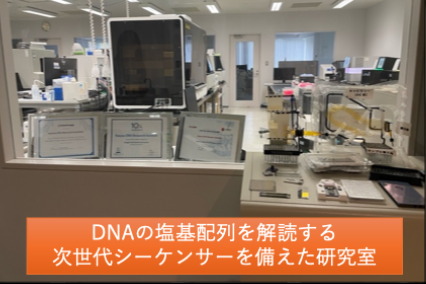

最後に、かずさDNA研究所の研究室と研究設備を案内してもらい、DNA研究の医学、環境学、農学などへの応用展開を知ることができました。

最後に、かずさDNA研究所の研究室と研究設備を案内してもらい、DNA研究の医学、環境学、農学などへの応用展開を知ることができました。

以下は、受講者の感想の一部です。

「かずさDNA研究所では、ブロッコリーや豚のレバーといった普段食べているものからDNAを抽出し、目に見える形で出てきたときは興奮が止まらなかった。染色体が白い糸状のものとして現れたのが不思議だった。また、染色体を抽出するのに、エタノールや洗剤といった身近に存在するものを使っていて面白かった。ラン藻のゲノム配列が357万文字と途方もない数で、あの小さな微生物の設計図に多くの遺伝子情報が含まれていると知り、驚愕した。1996年にラン藻のゲノム配列が発表されたが、当時は途方もない時間が解析にかかったと聞いた。しかし今では人間のゲノム配列が2,3日判明するとのことで技術の進歩に感嘆した。研究者さんの講義で、遺伝子組み換え技術やゲノム編集といった、倫理性に配慮しつつも人類に役に立つかもしれない先端技術を学んだことができた。DNAを学ぶことは人類を含めたすべての生物の謎を解き明かすことになるし、将来の医療、農業といった人間の生き死に関する重要なテーマであると感じた。」

「かずさDNA研究所を見学させてもらい、実際にDNA解読で使用されている機械を見ることができて感動した。シーケンサーを開発している大手4社から全て認可を得ているこの研究所が、日本の研究技術の丁寧さと正確さを認めてもらえているようで誇らしい。」

「DNAはとんでもなく長いというのは知っていたけど、太陽系の直系の8倍近くあるなんて想像もしていませんでした。最初部屋に入った時、ラン藻のDNA配列の分厚い本を見た際、人間だったらどれくらいだろうね、と話していました。私たちの予想では10~15倍くらいでしたが、実際は部屋が埋まってしまうくらいであり、予想をはるかに超えていて驚きました。食べ物からDNAを取り出す実験をやってみて、実際に目で見たことによりDNAを身近に感じました。目で見えないものだと思っていたので目に見えたことに驚きましたがさらに実際に触れることができるのもあって、なお驚きました。すごく当たり前のことだけど、DNAを食べているということになぜか不思議な感覚を覚えました。マイクロピペットを使ってみて、作業の細かさに衝撃を受けました。さらに、研究室を見て回って管理の精密さにも感服しました。1つの実験をするのにもたくさんの時間、お金、労力がかかっていることを改めて知りました。また、1つの研究だけでなくいくつもの研究を同時並行で行っているのもすごいなと思いました。」

「見学を通して、DNAがどのようなものなのか、DNA研究は社会にどのように役立っているのか学ぶことが出来た。特に「バイオエコノミー」の内容に興味がわいた。バイオエコノミーとは生物に由来する資源やバイオテクノロジーを活用して、長期的に持続可能な経済活動を目指す概念である。この分野の研究はSDGs(持続可能な発展目標)に密接に関係していて、研究が進むことで世界の様々な課題を解決できると考えられている。なぜ興味がわいたかというと、これこそが文理の境界をこえた取り組みだと思ったからである。自分は経済学部経済学科に所属しているが、もしかしたら自分にもこの分野でできる事があるのではないかと考える。これからもこの分野に関して情報収集を続けたいと思う。」