リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2023.09.04

- 江古田ミツバチプロジェクト

巣外の蜜蜂

ブログ投稿者:名誉教授 丸橋珠樹

世界のミツバチ属は現在9種類に分類されています。樹洞などの閉鎖空間に営巣するものと開放空間に営巣するものの二つの営巣タイプがあります。後者は木の枝や崖などに一枚の巣板が作られ全体を蜂たちが覆い隠すようにしています。以下は、タイの調査地で見つけたオオミツバチの巣の写真です。巣を覆う瓦のように重なりながら並んでいます。大雨が降っても大丈夫です。反撃されるのでサルたちは巣を襲ったりはしません。

日本に分布するミツバチは、アジア全域に広く分布するトウヨウミツバチの亜種とされ、ニホンミツバチと名付けられています。明治時代に西洋ミツバチが輸入されて養蜂が盛んになる前、江戸時代でもニホンミツバチを使って養蜂が行われていました。武蔵大学は緑が豊かで大きな木も沢山生えています。生物多様性の一つとして、学内のシラカシの樹洞に営巣しているニホンミツバチもいます。

ミツバチの仲間は以下の三つの大きな特徴があります。(1)いわゆる八の字ダンスで花資源のありかをお互いに教え合う、(2) 花資源の大きな季節変動に対応するため花粉や蜜を貯蔵する、(3) 温帯では、これらの貯蔵資源を使って、花資源のない冬を越冬で乗り切る。

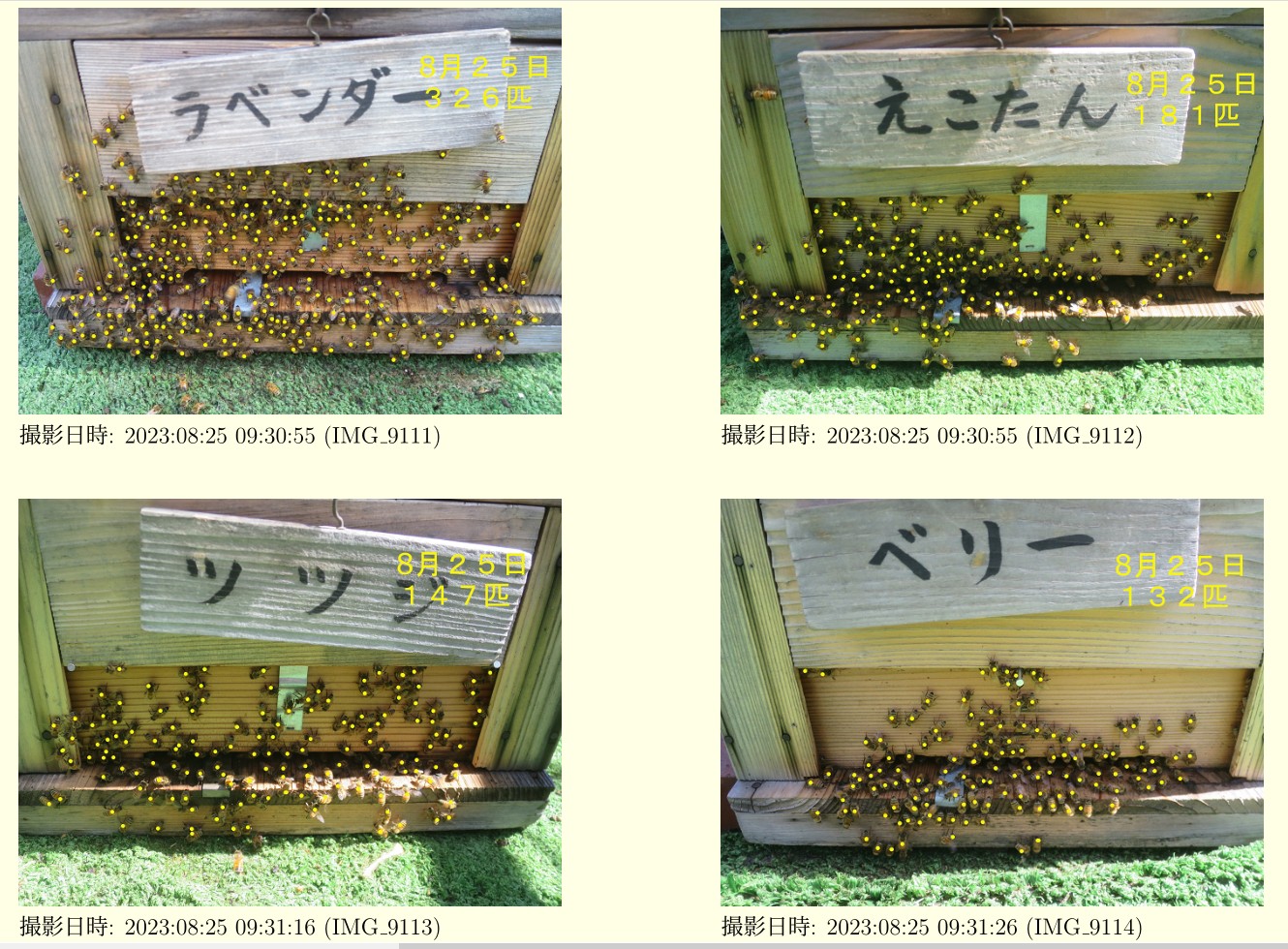

こうした高い適応能力と進化のなかで、巣内の温度管理の能力は非常に高い生物です。とりわけ、育児エリアを常に摂氏36度前後に保つため、巣内が暑ければ巣外で「夕涼み」する個体もいると言われています。今年2023年の夏はこれまでになく酷暑の日々が続いていたので、8月25日に、屋上で養蜂している西洋ミツバチ巣箱の外に出ていている蜂数はどれくらいかカウントしてみました。

こうした高い適応能力と進化のなかで、巣内の温度管理の能力は非常に高い生物です。とりわけ、育児エリアを常に摂氏36度前後に保つため、巣内が暑ければ巣外で「夕涼み」する個体もいると言われています。今年2023年の夏はこれまでになく酷暑の日々が続いていたので、8月25日に、屋上で養蜂している西洋ミツバチ巣箱の外に出ていている蜂数はどれくらいかカウントしてみました。

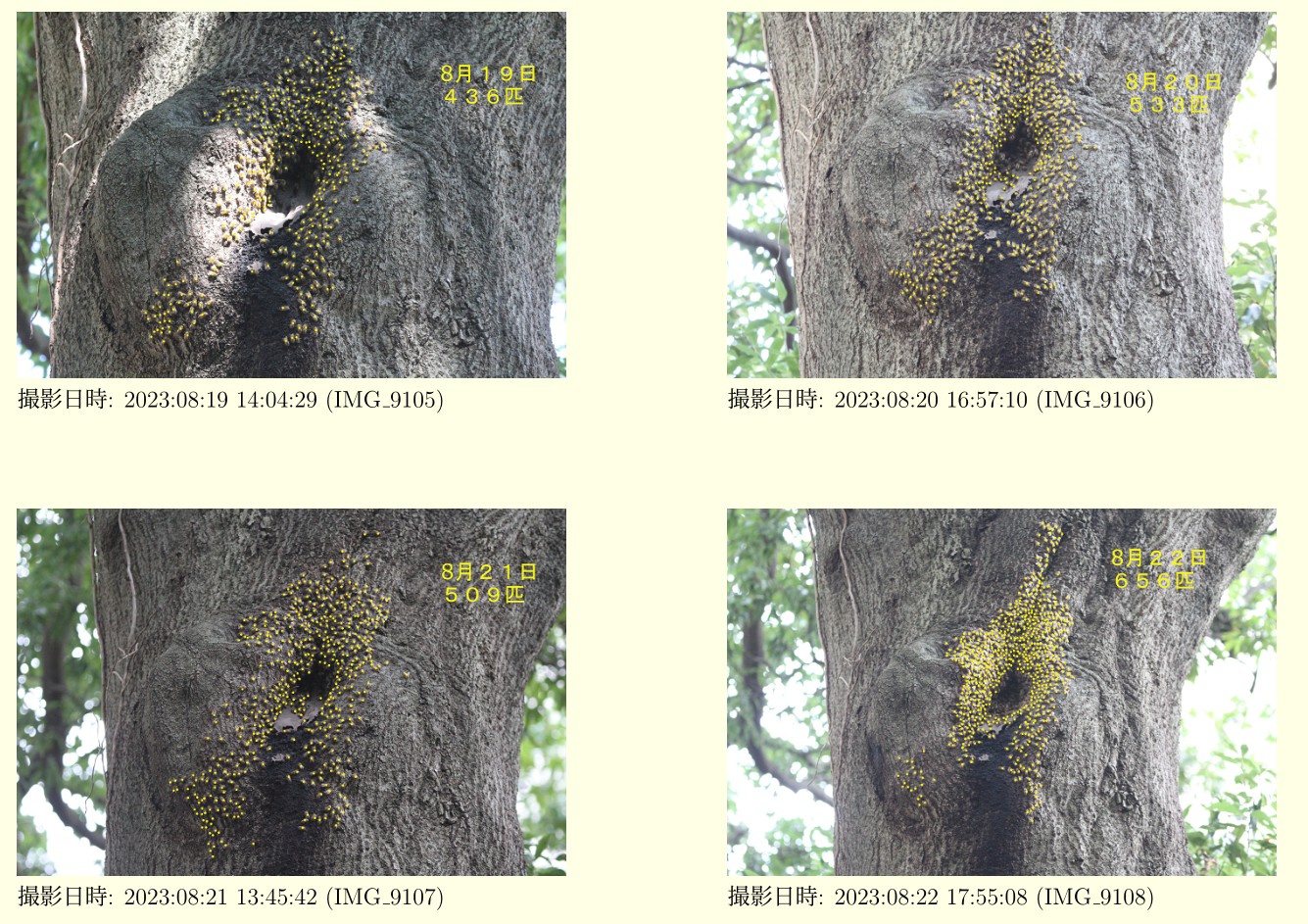

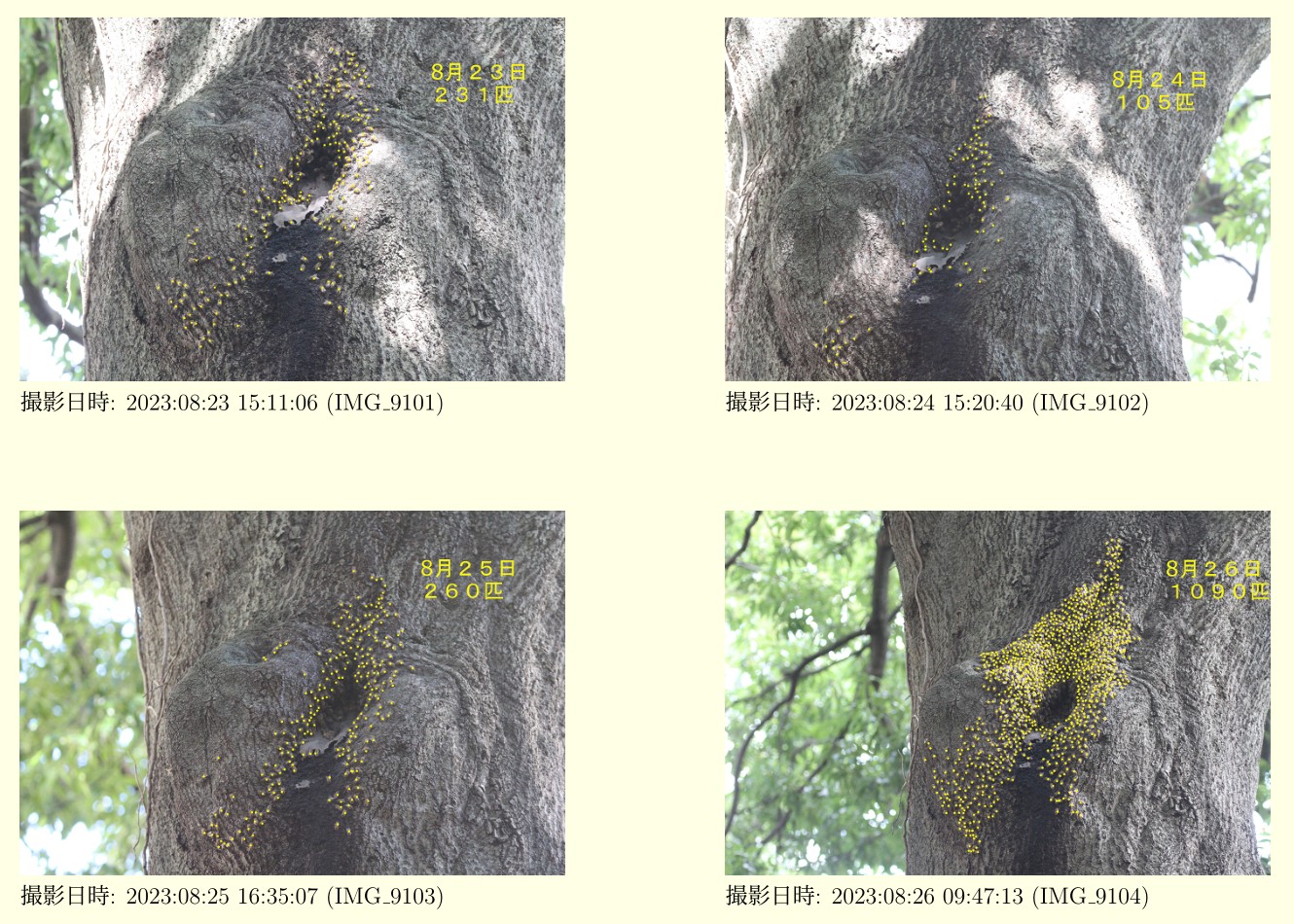

自然営巣しているニホンミツバチの巣でも外に出て入り蜂数は、1000匹を超える日もあれば数百の日もありました。巣外の蜂数は、巣内の温度管理の兼ね合いから外気温の影響を受けているかもしれないと思い立ち、8月19日から26日までの蜂数と練馬アメダス観測点の最高気温との関係を探ってみましたが、関係ありませんでした。最高気温はわずか数度しか変化がありませんが、蜂数は、撮影時間にもよるかもしれませんが、大きく変化していました。

ちなみに、最高気温は、19日35.2度、20日34.3度、21日34.0度、22日31.5度、23日33.8度、24日34.1度、25日35.1度、26日33.4度でした。

ちなみに、最高気温は、19日35.2度、20日34.3度、21日34.0度、22日31.5度、23日33.8度、24日34.1度、25日35.1度、26日33.4度でした。

学生の皆さんもニホンミツバチが営巣しているシラカシを見つけたら、見上げてみてください。数分間、出入する蜂数を数えると、彼らの暮らしの一端を感じることができるでしょう。