リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2023.09.01

- 武蔵One Point自然観察

関東大震災から100年、緑の防壁 (Now武蔵の自然 - 51)

ブログ投稿者:名誉教授 丸橋珠樹

今日2023年9月1日は関東大震災から100年目になります。報道によると「政府の総合防災訓練は、首都直下地震が発生し関東南部を中心に激しい揺れで甚大な被害が出たとの想定」とのことでした。昨年は武蔵学園100周年でした。記念誌などによると、3号館は震災当時建設中で、多くの亀裂が入ったので耐震性を高めて建設されました。入学生を迎え卒業生を送り出す講堂は、地震に強く、美しい都市景観の一つとなる建物として震災後に建てられたました。

100年前の震災では多くの人が大規模な火災が原因で亡くなりました。避難場所に指定されている武蔵学園は緑が多く、周囲には木々が連続しているので防火帯となるかもしれません。この木々は大きな道路からの自動車廃棄ガス流入を防ぐ効果があることは、長年の大気汚染調査から判明していますが、延焼を防ぐ役割も果たしてくれるかもしれません。

武蔵大学の正門は千川通に面しています。たまたま9月1日「防災の日」に高架となっている環状7号線と千川通の交差点では、交通規制の訓練が行われているのに出くわしました。大震災(震度6弱以上)が発生した場合には、人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すため、環状七号線内側方向へ流入する車両の通行は禁止となります。

茶色の装置から煙が出ているので、現場の警察官に質問してみました。「この交差点は重要交差点なので、停電に備え自動で自家発電装置が起動し、信号に電力を供給することができる設備があり、その発電機」と説明していただきました。

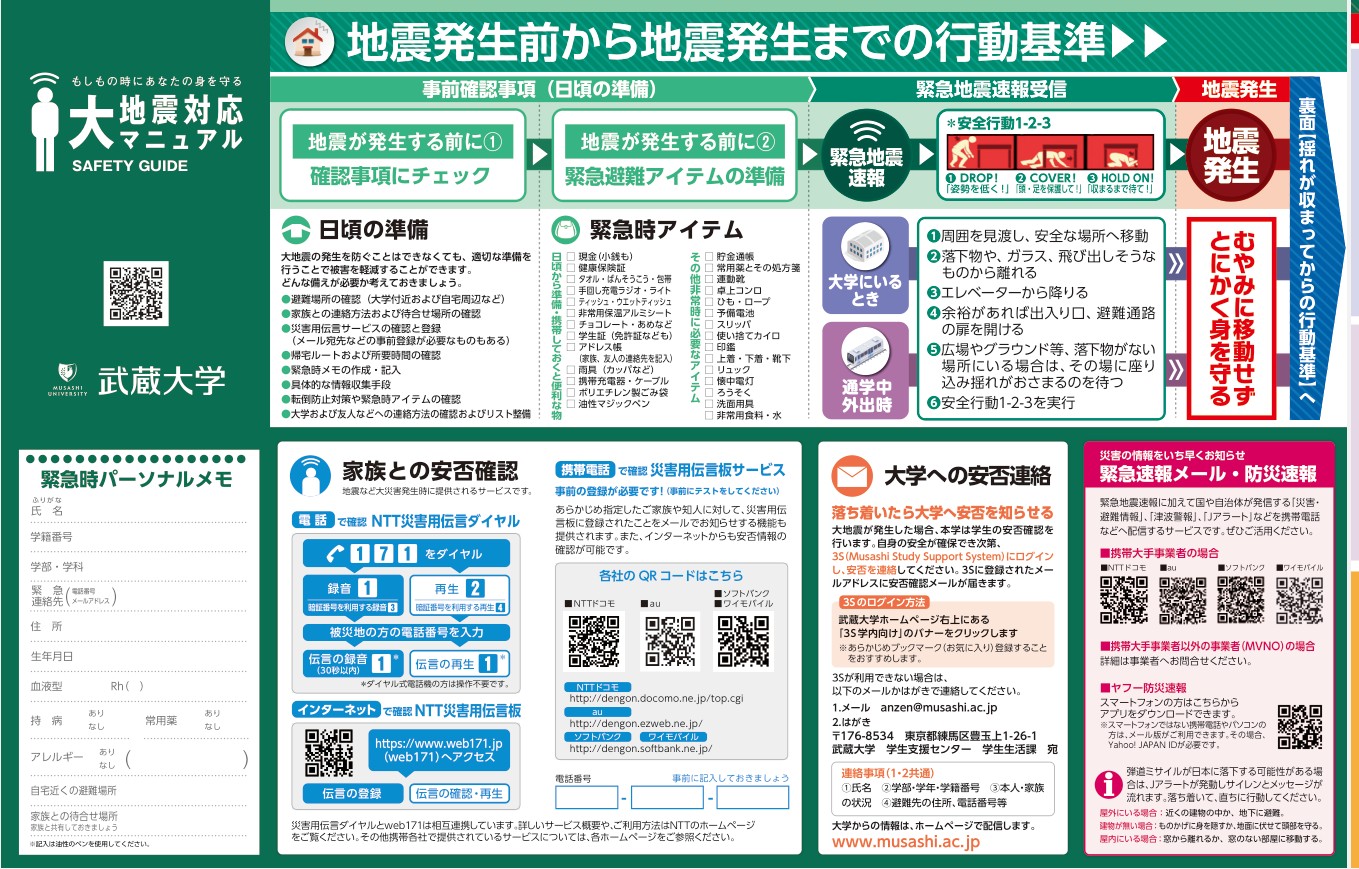

武蔵大学でも「大地震対応マニュアル」を配布しています。耐水紙で折りたためばカードの大きさとなり、いつも携帯できるようになっています。東日本大震災での教訓をもとに、安全が確保できているなら職場や学校に留まるようにとされています。全学生数は4000人を超えるので、備蓄品が大学内には大量に確保されているとのことです。期限切れの備蓄食料が図書館で配布されているのを目にした人も多いことでしょう。

関東大震災や大二次世界大戦での戦禍や出来事を振り返るためぜひ訪れて欲しい場所の一つは横網公園です。震災7年後の昭和5年(1930年)に震災記念堂(現東京都慰霊堂)が完成し、その付帯施設として震災復興記念館も建てられました。この公園は元々陸軍被服本廠があった場所で、当時公園として整備工事中でした。絶好の避難場所とみなして多くの人々が集まってきましたが、大規模火災の熱風、持ち出し家財道具への引火、さらには巨大な火災旋風が発生しました。この横網町公園に避難した人だけで3万8000人もが犠牲になりました。