リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2020.07.17

- 武蔵One Point自然観察

今日の蜂蜜糖度は77ー三密を避けて活動中ー(Now 武蔵の自然 No-19)

-

巣板を一枚一枚持ち上げて、女王蜂や産卵、幼虫生育状況、害虫の有無などを確認、記録します。撮影日時: 2020:07:05 09:51:09 -

今年は3段箱にコロニーが成長しています。撮影日時: 2020:07:05 09:47:39

いつ頃から人類は蜜蜂を飼いならしてきたのだろうか?ヨーロッパでは9千年前の土器から蜜蝋成分が検出されています。エジプトの壁画にも養蜂が描かれています。家畜として1万年以上、人為選択を受けていて、おとなしいのが普通なのですが、今年のは違います。家畜と聞くと、馬や羊や牛を思いがちですが、昆虫でも人の生活のために飼いならされたものもいて、その代表は蚕です。酒を作る麹や酵母も人為選択されてきた微生物です。蜂蜜を食べるときには、人との長い歴史を思い起してください。

もう一つの腐敗防止手段は言わずと知れた「ジャム」効果です。糖度を高くして、雑菌が入っても浸透圧の関係で生き延びることができないという工夫です。糖度計という装置で、採取した蜂蜜を測定しています。少量装置に挟んで、光のほうを向いて覗くと明るい青と白の層に別れて見えます。その分かれ目が蜂蜜の糖度です。この写真では大体糖度77くらいでしょう。光の屈折率の変化を糖度(Brix値)という値で示している数値です。蜂蜜では、糖度80度以上だと保存性は確かだが、77度以下だと発酵することもあるのでいつも糖度を測定します。

-

道具の先端のプリズムとプラスチック板の間に資料を垂らして、こんな風に覗いて測定します。撮影日時: 2020:07:05 09:48:14 -

この糖度計は80前後の高い食品を測る特別なものです。写真映りは悪いですが、大体糖度77くらいでしょうか。撮影日時: 2020:07:05 09:49:27

ミツバチの体重は90mg(=0.09g)で、1回の飛行で集めてくる蜜量は40mg(0.04g)とネットに掲載されていました。この値を元に10kgの蜜を作る作業量を計算してみましょう。イメージをつかむため、計算し易い45kgの人間は、50万匹(45kg/90mg)の蜜蜂と同じ重さです。蜂は、花蜜を胃に入れて運ぶのですが、体重に対する割合は、0.04/0.09ですから44%となります。45キロの人間だと20キロの水を飲んで飛んでいることになりますが、人だと飛べるわけありませんね!先ほどみたように、10kgの蜂蜜=40kgの花蜜ですから、一回0.04g運搬なので、40X1000/0.04=100万回の運搬となります。

小さじ1スプーンは5ccですから、水だと5g、蜂蜜の比重は1.4だそうですから、こさじ1スプーンは5X1.4=7gとなります。7gの蜂蜜は4倍、28gの花蜜ですから、28/0.04=700回の運搬作業となります。巣箱から2キロにある花資源を往復したとすると、往復4km、2800kmの飛行のおかげです。一回の飛行で常に満腹の花蜜を集めれるわけではないでしょうから、もっと飛行しているでしょう。

皆さんも蜂蜜を食べるときには、文字通り働きものの働き蜂を思い浮かべて感謝して食べてください。

-

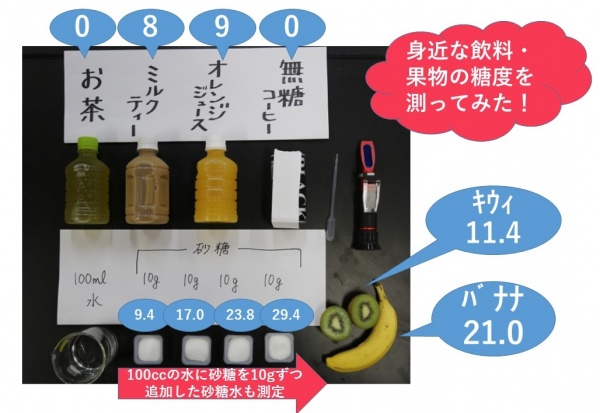

オレンジジュースは糖度9で、キウイ果汁は糖度11.4、バナナ果汁は糖度21もありました。 -

100ccの水に40gの砂糖をすべて溶かすと、重量%で29%、Brix糖度では糖度29.4でした。皆さんも食品はどれくらいの糖度で、一日でどれくらいの量を摂取しているか注意してください。

「生物の進化」という講義で、蜜蜂の社会と生態を扱ったのですが、その折に「江古田ミツバチプロジェクト」の活動を詳しく紹介しました。履修生から「武蔵大学生としてこの活動に期待すること」として沢山のコメントや提言をいただきました。武蔵大学学生会員に履修生の声をすべて読んでもらいました。学生会員代表(KWさんから)から以下のような感想が寄せられましたので、このページで紹介します。

——————————

江古田ミツバチプロジェクトの活動に対するコメント読ませていただきました。活動についてこの授業で初めて知った等、認知度が低いという声が多くありました。私自身の体感としても、大学内でミツバチプロジェクトについて知っている武蔵大生は少ないと感じます。これを読んで改めて、せめて武蔵大学生には知ってほしいという思いが強くなりました。

皆さんからの提案の中で、実現の可能性があるのは以下の項目だと感じました。

1)学食で食べれるようにしてほしい

2)新歓以外で活動紹介の一環としての内検体験

3)リモート内検(確かに今まで動画での紹介はしていなかった)

4)活動内容紹介、3Sで見られるようにしてほしい

→現状でもキャリア支援センターなどに設置されているのは見たことがありますが、図書館、学生ラウンジ、生協食堂などでポスターやチラシ設置

2020年6月26日(金)に、銀座ミツバチプロジェクトの田中淳夫さんに紹介していただき、zoomにて行われた全国ミツバチプロジェクトミーティング第4回に傍聴参加しました。

高校生から社会人、また、さまざまな地域で、養蜂に関わっている方々の存在を知ると共に、これまでの取り組みやコロナ禍での活動についてお話を聞くことができました。地域との関わり方、取り組み方は様々で、それぞれの団体の活動内容の情報交流は、大変興味深いものであり、そして自分たちの活動について改めて考えるきっかけにもなりました。

多くの団体の方が口にしていたのは広報の重要性でした。今回様々な方が養蜂に関わっていることを知ることができましたが、まだまだ一般に養蜂への理解は進んでおらず、自治体によっては養蜂の許可が降りないケースもあるようです。養蜂活動についての多くの人に知ってもらうためにも、広報活動の必要性を痛感しました。

——————————

以下、一度も大学生らしい生活ができていない履修生からのプロジェクトへのメッセージをいくつか紹介しておきます。沢山紹介したいのはやまやまですが、ほんのいくつかだけ選らんでみました。

私は、蜂についての正しい知識を知らせてほしいと思います。私もその一人なのですが、蜂は危険で怖いものというイメージを多くの人が持っています。実際にスズメバチなど危険な蜂の種もいます。しかし、すべての蜂が人間に害をもたらすというわけではないと今回の講義を聞いて思いました。むしろきれいな花畑を作ることを手助けしてくれるなどプラスになることもしてくれたりします。このような事実を知らない人はたくさんいて、自分から調べようとすることもあまりありません。そこで、養蜂の体験を開いて実際の経験をしてもらうことで理解が深まり、蜂は危険という誤解が解けるのではないかと思います。リモートで体験できるようにしたりするのもいいのではないかと思います。

学術の世界である大学教育において、実際に蜜蜂と触れ合い学ぶ機会というのはかなり貴重だと考えます。実際に飼育や採蜜を行うことでわかること、そこから興味が広がり学びが深まることでしょう。また、この武蔵大学でできた蜂蜜を地域(江古田)に還元することで、大学と地域の繋がり、また、地域全体でのブランド化をはかることができると思います。

正直に言うと、私はこのプロジェクトについてほとんど知らないままこの大学に入学し、今回の資料やブログを読んでここまで大きなプロジェクトであることを知った。そして実際に商品の展開までしているということを知り非常に興味を持った。おそらく私のようにあまりこのプロジェクトを知らない学生は他にもいると思うし、実際に知ることで興味を持つ学生もいると思う。だからこそ学内生に知ってもらうことはもちろん、受験生を含む高校生などにも拡散することが良いのではないかと考える。都内で養蜂を行えるというのはとても貴重な経験なると考えられるため、このプロジェクトをきっかけに志願する人もいるのではないかと思う。