リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2020.05.28

- 武蔵One Point自然観察

5月はバラ、育種家は遺伝学者(Now 武蔵の自然 No-05)

五月晴れにはバラの花が似合います。大学へ通う通勤路で目にしたバラの花写真です。皆さんも目についたら、スマホの中にバラ園を作ってみたらいかがでしょう。地植えだけでなく、家前に数鉢だけの植えも、家人の慈しみが感じられます。学内にも数は多くはないですが、バラが植えられています。品種の名前はわかりませんが、人と植物との長い文化的関係を感じます。

バラの品種は2万を超えるそうで、花の大きさ、色、香りなど多種多彩です。古来、香料や薬草としても用いられ、文芸や絵画など芸術にも数多く登場します。園芸品種の原種は世界で7から8種ほどが確認できるそうです。私たちを魅了する素晴らしい花姿は、新しい品種を次々と生み出していく育種家の観察力と選抜の技術のたまもの、科学者の眼力のおかげです。

JR大塚駅からすぐ坂を上がると、都電の沿線にバラ園があります。通称「南大塚バラ園」地元の人たちが守り育て、420品種もあるとのことです。武蔵の屋上で養蜂をしていると、都市にも意外に多くの花が咲いていると実感できます。植物のない東京砂漠ではありません。園芸好きの日本人の伝統が脈々と伝わっているのでしょう。

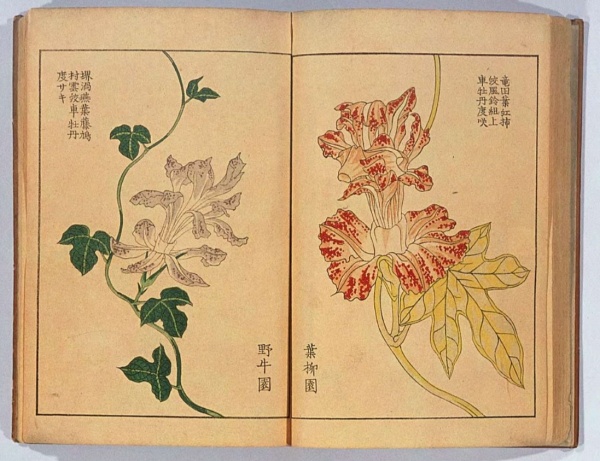

江戸時代、日本は園芸大国でした。アサガオ、サクラソウ、オモト、菊など多数の品種専門書が出版され、園芸育種家が集中していた染井村、つまり、園芸センターへと人々は足しげく通っていました。以下の図版は、国立国会図書館所蔵のアーカーイブから取得したものです。これもアサガオ?彼らはメンデルと同じように、形質を担う遺伝子の存在と働きを理解していたそうです。

-

朝顔三十六花撰。公開範囲:インターネット公開(保護期間満了) -

撮影日時: 2020:05:04 08:32:09 -

撮影日時: 2020:05:04 08:32:15 -

撮影日時: 2020:05:04 08:32:20 -

撮影日時: 2020:05:04 08:32:37 -

撮影日時: 2020:05:04 08:36:08

-

撮影日時: 2020:05:04 08:36:39 -

撮影日時: 2020:05:05 08:03:18

駒込駅のそばの公園には染井吉野桜記念公園の石碑もあります。江戸時代、染井村で創りだされた品種です。江戸の園芸センターでは、きっと多くの育種家、遺伝学者が集って、品種を持ち寄り、議論を交わしていたことでしょう。日本中のソメイヨシノは、クローン、つまり同じ遺伝子をもつ木々で、接ぎ木で増やした苗が急速に広まっていきました。同じ遺伝子なので、それぞれの地域の気候変化に反応するので、開花開始を桜前線として目にすることできるというわけです。