リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2020.01.21

- 国東農業研修

松原正さん七島藺作業場訪問 佐伯麻弥(2019年実習-03)

まず七島藺についての説明をここで記しておく。七島藺とは藺草に似た植物で琉球畳の原料に用いられる。縦に長く伸びた独特な葉は三角柱のようであり、断面は三角形になる。採ってそのまま手を加えていない葉を触らせてもらったのだが、表面が固い。しかし中身が綿のようにやわっこいため強くつまんだらパキッと折れてしまいそうな感触であった。畳表を作る際に葉は真っ二つに割かれ、乾燥機にかけられる。半分に割くことで編むのに適当な太さにするとともに乾燥の効率を上げるのだ。

松原さんには七島藺と普通の藺草の違いを教えてもらった。七島藺の強みは何よりその耐用年数の長さだ。七島藺で作った畳表は表と裏、それぞれ25年使い続けることができるため計50年間同じものを使い続けることが可能だ。(ちなみに普通の藺草の場合、裏と表を足して15年くらいが限度である。)この強靭さが評価され、かつては柔道場用の畳に用いられていた。また、一本一本割いた後の太さが異なるため、編んだ時に目が少し荒く、色もまばらなのが藺草の畳と異なる。藺草の場合は色や香りを保つために染色するが、七島藺はこれを行わないために、草一本一本が少しずつ違った色味を出している。消費者にはこのキッチリしすぎていない質感を楽しみ、畳の上でゆっくりとくつろいでほしい、と松原さんは語った。

七島藺は5月に田んぼに苗を植え付け、7~8月に刈り取る。七島藺の収穫は主に夕方から夜にかけて涼しい時間帯に行われる。なお稲とは違い、七島藺は並び方が不規則で葉が絡まっていることがあるため、収穫は手作業である。長さが1.7メートルもある作物を何本もしゃがんで刈り取るとは、途方もない重労働である。刈り取ったものをその後選別し、一本一本を分割し、束を作っていく。そしてここでもう一度葉の選別を行う。長さが長すぎるもの、短すぎるもの、また虫食いや黒いしみができている葉は捨てられる。畳表を編むときに長さが不揃いだと編みにくいし、色が異なるものは製品の見栄えを悪くするからだ。できた束は大きなコンテナのような乾燥機の中で乾かす。なお草の乾き具合が肝心なため乾燥機内の温度調整は夜中まで行う。

私たちは葉を分割する工程を2種類体験させてもらった。まずは昔ながらの二本の木の間に針金がピンと張られた道具を使ったやり方。針金に草の根元のほうを約10センチを通し、あとは根元をつかんですぅっと引き抜く。肝心なのが葉の中心を射抜くように、地面に対して平行に葉を通すことだ。最初は滑らかに針金に通すことが難しかったが、コツを教えてもらったらまっすぐに割く事ができ、その後数回やらせてもらった。すぃーと長い葉っぱを両断しきった時に気持ちがスカッとする。

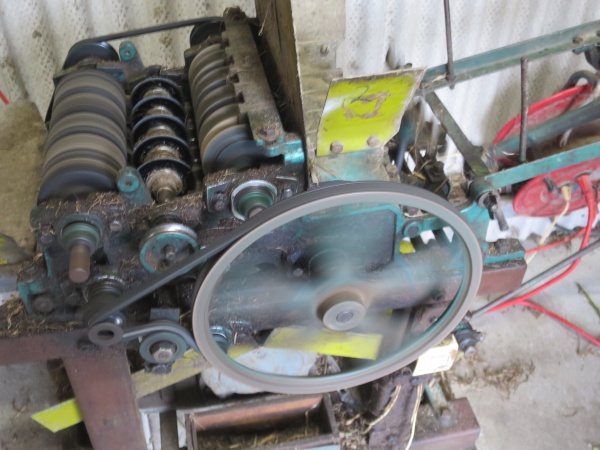

次に昭和40年ごろから導入された機械を使って作業を体験した。七島藺の向きをそろえ、機械にセットするところまでを人間がやると、あとは回転カッターが葉をきれいに真っ二つにしてくれる。セットしてから切ったものが出てくるまでが本当に早く、しかも切った後の七島藺は一か所に揃って出てくるから回収もしやすい。もう「シャッ」という効果音を付けたくなるような速さである。

次に乾燥させた後の七島藺を見せてもらった。乾燥機の中には七島藺の束がそろって入っていた。束を持たせてもらったのだが、これがとても軽い。水分が抜けた後、太さも重さも元のそれより遥かに小さくなっていた。色もかなり変化しており、みずみずしい明るい緑色から茶色がかった落ち着いた色に変身していた。

乾燥させた束を木の台の角に打ち付ける「元打ち」を淵野聡さんに見せてもらった。打ち付けた直後に手首を返して束をフワッと広げることで、根元のはかまを取り除くのだ。数回打ちつけた後には床に屑がバラバラと落ちていた。こちらも実際に体験したのだが、これがなかなかうまくできない。パシッと打ちつけてすぐにふわっと広げる、頭ではわかっているのだが、うまく広がらずはかまも大して落ちなかった。見た目以上に難しい作業であった。

現在七島藺を育てている農家は国東半島にしかおらず、その数も10に満たない。松原さんは七島藺振興会会員として、今後は若い世代に七島藺の魅力を知ってもらい、生産の担い手がもっと増えていってほしい、と語っていた。昔から生活のそばにあり、人々を癒してきたこの強い畳が、この先も使われ続けてほしいと研修を通じて感じた。

-

藺草の畳表と七島藺のそれとを比較。上に乗った時の感触や網目の違いを体験、観察した。撮影日時: 2019:09:02 13:48:06 -

持ってみるとその長さがよくわかる。床と水平に引くことを意識する。撮影日時: 2019:09:02 14:03:27 -

左上に円柱の形が3つ見えるが、真ん中がカッターである。高速回転して葉を両断する。撮影日時: 2019:09:02 14:17:12

-

淵野さんの手によってきれいに広がる乾燥後の七島藺。撮影日時: 2019:09:02 14:37:51 -

最後に皆さんと一緒に一枚。お土産に石垣餅(さつまいものお饅頭)と七島藺を使った馬の形の工芸品を頂いた。撮影日時: 2019:09:02 15:04:01 -

機械導入以前に使われていた分割のための道具。