リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2019.01.31

- 国東農業研修

カゼム先生と林先生からのメッセージ(2017年実習-29)

学長の二度目の研修視察にもあるように、武蔵大学では国際コースをつくっています。そのコースに所属している学生たちが、別府にある立命館アジア太平洋大学 (APU) を訪れてみたいとの希望があり、七島藺学舎の林先生に相談しました。早速対応していただき、国東半島世界農業遺産の登録にあたって、林先生とともに尽力した同大学のヴァファダーリ・カゼム准教授との面談というまたとない機会を設定してくださいました。

私たち平野后久良、古谷凪沙、渡戸佳乃の1年生3人は8月30日と8月31日の二日間に渡り、長廣さんのご自宅に宿泊させて頂きながら、農業研修前入りとして様々な貴重な体験をしました。初日、8月30日に東京から飛行機で大分空港に到着しました。打ち合わせ通り、林先生に飛行場で迎えていただき、高速道路を一路別府へ向かいました。文字通り、山の上に拓かれているAPUを訪問しました。

お二人の先生から、私たち国東半島農業研修生が国東市でのフィールドワークを行っていくにあたって、どのような視点を持って取り組みたいのかについて問いかけがありました。それに対する私たちのそれぞれの視点は社会的、持続可能性、民俗学というもので、カゼム准教授と林先生が個別にコメントしてくださりました。

カゼム准教授から、社会的な観点からは信頼度など指標を作ることでその共同体の型を見ることができるということを教えていただきました。また、持続可能性の観点からは、例えば豊かな自然の維持と経済の活性化を同時に満たすためには観光収入の一部を自然のケアに回すなどのテクニックが必要である等のアドバイスをくださり、民俗学的には村のお年寄りの方々から見た物事の視点やそれについて何を思うのかを知ることが大切だというコメントを受け取りました。

加えて、国東市在住であり、しいたけ農家である林先生は国東市に伝わる神仏習合の文化から見る伝統的な農業の形や、身近な生産現場での生物の多様性を垣間見た経験から、生物多様性を維持することの大切さ、自然本来の豊かさを語ってくださりました。最後にカゼム准教授は、三人の持つ視点をそれぞれの日常生活でも持ってほしいとおっしゃっていました。

-

立命館アジア太平洋大学キャンパスからの眺め。遠くに別府市とその向こうにサルで有名な高崎山が見晴らせる。平野后久良撮影。 -

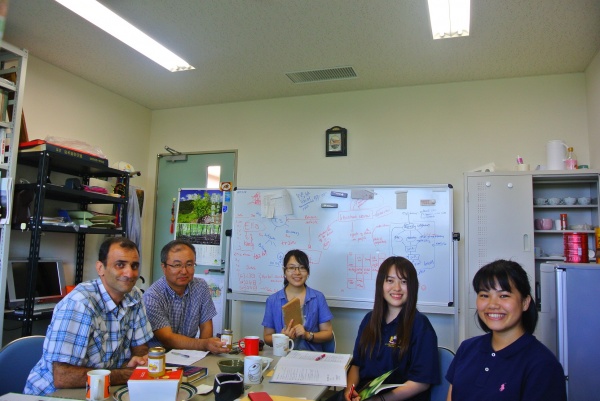

世界農業遺産選定を主導した林先生とカゼム先生と一緒に記念撮影。平野后久良撮影。 -

カゼム先生からお菓子をいただいた。平野后久良撮影。