リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2018.07.24

- 国東農業研修

田染の田園風景 乳井(2017年実習-14)

4日目からは残念ながら雨も混じる天気になりました。田染の見学には、学芸員の櫻井さんに同行していただきました。田染の小崎地区では、平安時代から変わらない田園風景を残しているということでその価値が認められ、平成22年には国の重要文化的景観に選定されています。田染の棚田には他の地域のものと比べると、傾斜が非常になだらかであることと、一つも同じ形をした田んぼがないという特徴があります。

-

微妙な段差が確認できる田染の棚田。撮影日時: 2017:09:04 10:17:47 -

用水を分水する場所で水路を塞ぐ板をカラト、水の溜まるところを升という。撮影日時: 2017:09:04 10:18:35

田んぼには先人たちの創意工夫がいくつもありました。まずは「からと」です。板を水路にはめることで水の流れを遮断し、水の量を調整できるのです。次に、「三和土」という赤土・石灰・塩を混ぜたものがあり、これで水路に固め水漏れを防ぎます。三和土は水を堰き止めるために現在でも使われています。

-

三和土で水漏れを防いでいるカラト。撮影日時: 2017:09:04 10:42:32 -

すべて田になっているわけではなく、農作業に不可欠なファジーな場所がいくつか残されている。稲が欠けているのはジャンボタニシの食害のためだそうだ。撮影日時: 2017:09:04 11:26:16

田んぼの間にある謎の広場。こういった所は稲の苗を育てるほか、過去には馬などを停めておくための場所だったそうです。

このように、田染では長い歴史の中でもずっと変わらない知恵が確かに残っていることが分かりました。また、人と自然とがどうやって関係を続けていくことができるかということを深く考えさせられました。私の住む地域では、昔から人が伝えてきたものなどはほとんどありません。小学生の頃、学校が建っている所も昔は辺り一面田んぼだったという話を聞きましたが、現在ではほぼコンクリートで固められていることを考えると、悲しい気持ちになりました。その一方こうして記憶が世代を超えて行くことは、非常に価値のあることなのだと実感しました。

ところどころ外来種のジャンボタニシが繁殖しているのを見かけました。生態系が崩れることが心配されます。

-

ジャンボタニシの赤いエキゾチックな卵が稲に産卵されていた。撮影日時: 2017:09:04 10:16:34 -

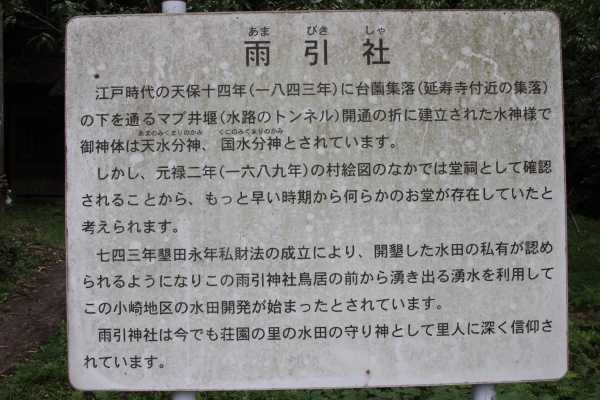

雨引社のいわれを記した看板。事前研究で確認した江戸時代の国絵図にも神社の印が付けられていた。撮影日時: 2017:09:04 11:04:56

江戸時代から、あるいはもっと前にあったという、水神様のいらっしゃる雨引社を訪ねました。スズメバチがいてじっくりお社を見ることはできませんでしたが、静かに佇んでいるのを見ました。神社のすぐ下から染み出している湧水を利用している水路では、昔に作られてから全く人の手が加えられていないような、自然な水路となっていました。

-

田染の最初の田は、ここの湧水を利用して開発が始まったのだろうとのこと。撮影日時: 2017:09:04 11:12:33 -

雨引神社前の田の水路には水が湧き出し、ここから湧き出すことを経験から理解して、ファジーな水路が作られていた。撮影日時: 2017:09:04 10:59:33

櫻井さんのお話の中では、「様々な方向に焦点を当てる」ということの大切さがとても印象的でした。人や立場、時によってもあらゆる考え方がある。人々がどれだけ予想を立てても災害を100%防ぐことはできないように、どのような選択にも必ず正しいということはないのです。私は今までだけでなく、これからもおそらく間違え続けることがたくさんあると思いますが、ゆっくりでも少しずつ考えながら生きていきたいと思います。