リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2018.06.06

- 国東農業研修

安国寺集落遺跡公園 古谷(2017年実習-07)

この日の午後は長廣さんのお宅にて食文化体験をする予定であったが、事情により急きょ変更となり、安国寺集落遺跡公園がある弥生のムラに向かうことになった。安国寺遺跡は国指定の文化財で、弥生時代の状態の良い土器・木器や家屋の柱などが多量に発掘されたことから「東の登呂遺跡、西の安国寺遺跡」と言われているそうだ。今回私たちはそんな弥生のムラにある国東市歴史体験学習館を見て回った。

まずここで行ったのが銅鐸・銅鏡づくり。どちらも手のひらに収まるサイズのもので、作りたい方を選ぶことになる。悩みに悩んだ結果、並木さん・乳井さん・平野さん・渡戸さん・斎藤さんが銅鏡、丸橋教授と岡田さんと私は銅鐸を作ることにした。

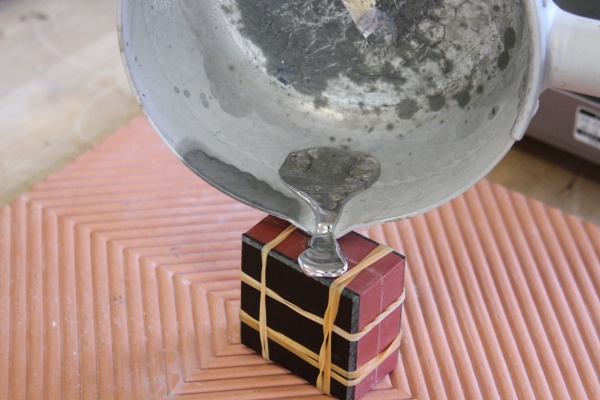

作業場につくとそこにはすでにカセットコンロ・鍋・型・手袋などの道具一式がずらり。作り方は以下の通り。まず、はじめに金属を流し込む型に粉をまぶし、あとではがれやすいようにする。その型を向かい合うように重ねて外れないようにきっちり輪ゴムで固定する。次は金属合金を溶かし型に流し込む作業だが、失敗しないよう事前に注ぎ込むフォームを練習する。注ぎ込みはすばやく行わないとすぐ固まってしまうのだ。しかし慎重に注ぎ込まないと的をはずしてこぼれてしまうことになりかねない。空の鍋を何度も傾け、さあみんなのイメージトレーニングは完璧!が、現実はそう簡単にいくわけではない。

鍋にコイン状の金属を置きガスコンロで加熱する。少し待つと急にプツンと糸が切れたように溶けはじめる。ここで流し込むが…。これが思っていた以上に難しい。想像していたよりもさらっと流れ出ていき、勢い余ってそそぎ口からはずれかける。私は少しこぼしてしまったためうまく注げていないのではないかと内心びくびくしていた。さめたらついに運命の型をはずす作業。ここでしっかり流しこめていれば次のステージへ。うまくいっていないともう一度最初からである。私はぎりぎりセーフ、なんとか必要最低限の量は流し込めていたため間一髪でやり直しを避けることができた。

-

作業を進める姿は真剣そのもの。 撮影日時: 2017:09:02 14:32:20 -

鉄を流し込む作業。素早く流し込むのがポイント。 撮影日時: 2017:09:02 14:40:27

-

銅鏡の鏡部分を磨く作業。水の中で何度も何度もやすっていく。 撮影日時: 2017:09:02 14:58:10 -

銅鐸の余分な部分を切り取る作業。なかなか切れないと精神的に辛いものがある。小さな部品は銅鐸の舌。 撮影日時: 2017:09:02 15:09:37

時間いっぱいまで作業を続けなんとか作品が完成し、達成感に包まれる。金属を溶かす・やする・磨く・削る。これらの作業は現代の道具を使ってもなおこんなにも大変なのに、弥生時代の人類は今よりも道具がない時代にさらに大きなものを作ってみせたことに驚き、感心する。それだけこれらの金属器に強い思いがあったという事なのだろうか。

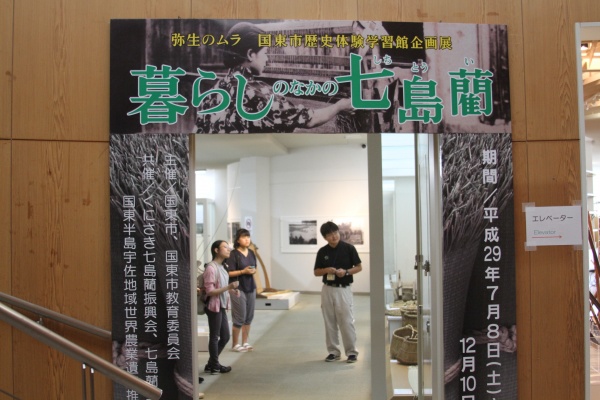

銅鏡・銅鐸作り体験を終えた次は企画展示の部屋へ向かった。今回はちょうど次の日に作業現場を見学させていただく七島藺についての企画展が行われていた。学芸員の溝部さんが一つ一つ丁寧に説明してくださった。

企画展には昔の道具や当時の写真が多く展示されていた。それらを見ながら「明日は実際にやっているところが見られるんだ…!」と心躍る。昔は海浜で七島藺を乾かしていたことや日が当たると色が変わってしまうことなど、様々な七島藺に関することを聞いた。

-

「暮らしのなかの七島藺」。予定変更で訪れた場所で翌日学ぶ七島藺についての企画展をやっているだなんて、素敵な偶然だ。 撮影日時: 2017:09:02 15:50:09 -

実際の道具。どのように使われていたのか教えていただく。 撮影日時: 2017:09:02 16:02:35

-

職員の方々と記念撮影。「国東の文化財探訪」というフルカラーで分厚い資料をなんとひとり一冊ずつくださった。 撮影日時: 2017:09:02 16:40:46 -

安国寺遺跡では弥生時代の住居が復元されている。現在の川のすぐそばに立地していたが、当時も湿地だった。昨年は、この住居に入った写真があったが、今年は残念だった。 撮影日時: 2017:09:02 16:43:54