リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2014.11.02

- 武蔵スポーツ見聞録

スポーツをテーマとして論文を書く!

ブログ投稿者:基礎教育センター 教授 上向貫志

人文学部では、所属する3学科を超えて、卒業論文を執筆することが可能です。その受け皿となるのが人間・環境ゼミナールA/B/Cです。このゼミには自然科学系、身体運動系、教育学系、心理学系の4つのコースがあります。このうち、私が担当する身体運動学系では、歴史や哲学の側面から捉える「スポーツ文化」と生理学や体力学の視点から研究を行う「スポーツ科学」と大きく2つの領域で構成されています。

例えば、近年のテーマとしては、運動・部活動における体罰問題を扱ったものや、野球選手のイップス(スポーツの動作に支障をきたし、自分の思い通りのプレーができなくなる運動障害)とパーソナリティ特性との関係を調べたものなどがあります。

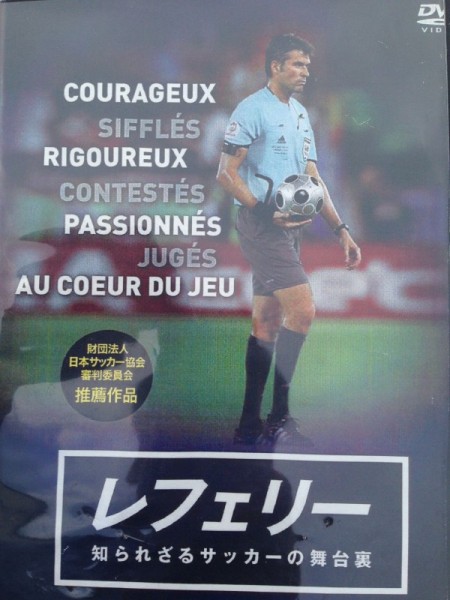

今年度の学生は、「サッカーにおける審判の存在意義(仮テーマ)」として、現在卒業論文を進めています。スポーツ選手の競技力向上や広い意味でのスポーツ環境の改善などをテーマとした論文が多い中で、ある意味裏方ともいえる「審判」に注目したことは非常に面白い視点であるといえるでしょう。英国から派生したスポーツの審判と米国に端を発するスポーツの審判の違いは何であるのか。スポーツを教育の一部と位置づけ、鍛錬を目的とした「する」スポーツ中心の英国、早くからプロ・スポーツが発展してきた「見る・見せる」スポーツが成熟している米国、非常に興味深い考察が出来そうです。また、審判のプロ化や機械化といった近年少なからず注目されているトピックもあります。多くの種目でビデオ判定や最新テクノロジーを駆使した判定補助の導入といった新たな視点にも注目する価値はあるでしょう。