リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2014.10.10

- 国東農業研修

安心院の広瀬水路 2014年国東農業研修

このページは、南一郎平が完成させた広瀬井出見学です。水路のことを現地では井出と呼びます。南一郎平は、日本三大疏水とされる安積疏水(福島県)、琵琶湖疏水(滋賀県‐京都府)、那須疏水(栃木県)の開発や月居トンネル工事(茨城県)に取り組み、日本全国の水利土木工にあたった安心院の偉人です。杉本君の報告書レポートをもとに写真と組み合わせて紹介します。

■広瀬井手

広瀬井手は、総延長約17kmの長大な灌漑用水路であり、灌漑面積は約600haにも及ぶ。この水路は訪れた県立歴史博物館のある台地に水を通そうと計画されたもので、初めは1751(宝暦元)年から工事が開始されている。しかし、その初めの工事は失敗し、その後4回の工事を断続的に繰り返すこととなる。途中にある岩の難所や、高低差の少なさ等から難航を極めたのである。1865(慶応元)年~1873(明治6)年、最後の工事(第5回目)において南一郎平らの活躍によってついに完成したのであった。

南一郎平は、最後は全ての資金を自分でやりくりしてこの仕事を完遂した。この水路は駅館川の上流、津房川の中流の広瀬より水を取っている。その取水口を見ることが出来た。大正8年からはさらに上流の水力発電所からの水路もここに合流し取水している。今はコンクリート造りだが、昔は岩であったのだろう。落ちたら最後どこまでも流されていきそうな怪しいうねりがあった。

-

広瀬井出の取水堰で記念撮影。ここから17キロ、海岸へと水が流れていく。 -

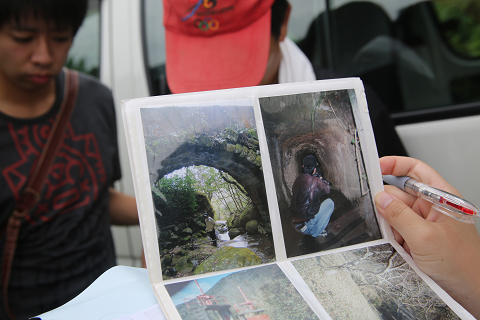

現場には行けなかった北山水路橋と水路トンネル(間歩 マブ)を現地踏査した時の写真を見せていただきながら、広瀬井出難工事の講話

今は、新しいトンネルだが昔は手掘りのものであり、高低差を利用してくねくねと曲がるマブの跡を見ることが出来るようだ。残念ながら、今回はそのマブの跡が藪に埋もれてしまっていて奥まで行けず見ることが出来なかったが、昔の人の努力とそのスケールの巨大さを感じるには十分であった。

途中の水神社には、最後の工事にて発起人となった庄屋たちが寄進した石祠があった。この神社はもともと、もっと川沿いにあったものがこの地にあった山神社と合祀されたもので、その水神社跡には中世の山城の遺構を見ることが出来るという。

こうして、車に乗っては降りてと、目まぐるしいが本来の形のフィールドワークというものを行い、大分に残る中世からの水の利用の形について勉強することが出来た。そして、井上さんと別れて出発した。