リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2014.09.19

- 武蔵One Point自然観察

ムサシタマバチ(仮称)

クヌギにはタマバチという蜂の仲間が寄生していることがあります。植物に寄生する蜂は意外に種類が多いのですが、ドングリの中に寄生している蜂は珍しいのです。10数年前に武蔵大学で見つけて、名前を調べてもらおうと蜂の分類の専門家に見てもらった所、あまり見かけない種だとのことでした。

武蔵の緑はこの大学に通う学生たちにとって心の安らぎを与えていますが、こうして、かつては普通だった武蔵野の生物多様性の一部を保存する大都会の中の島のような機能をはたしているのです。この蜂だけではなく、今の東京ではほとんど見かけなくなったキノコも見つかるそうです。ぜひ、この緑の多い環境を次の世代へと保全していかなくてはなりません。以下のスケッチ図は、武蔵大学を卒業した学生さんに描いてもらったものです。

-

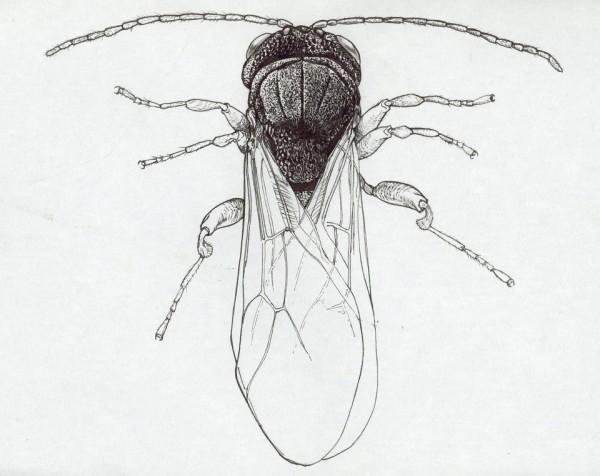

ムサシタマバチ(仮称)を上から見た図 -

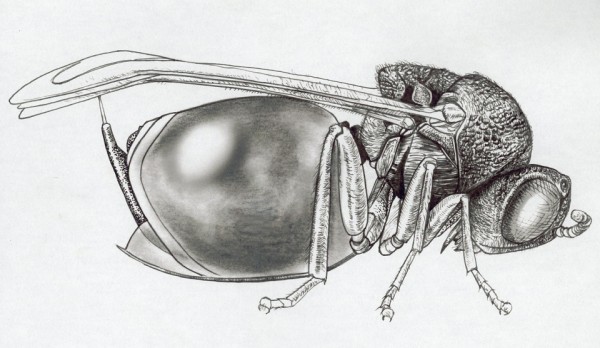

ムサシタマバチ(仮称)を横から見た図 -

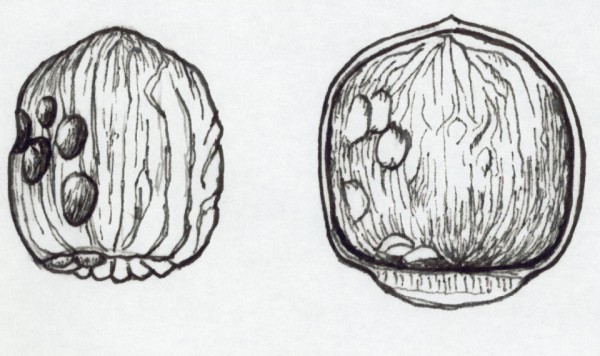

ドングリの内部の様子

この蜂の一生は興味深いものです。最初の写真にあったように、落下してきたドングリの中に固い小さな殻があってその中に幼虫がいます。こうして冬を越し春が来て、さらに、クヌギの若いドングリが結実する頃、羽化します。丁度、梅雨明けの頃です。羽化した成虫は、この小さなすみかである殻から想像できるように、数ミリに過ぎません。蜂は地上から樹上へと飛び、若い成長し始めたドングリに卵を産み、その一生を終えます。産み付けられた卵は孵り、図や写真にあるようにドングリの渋皮に寄生して成長していきます。ドングリには殻が押し付けられた痕が凹みとして残ります。そうして、ドングリが硬くなり、結実して落下する頃には、また親がそうであったように長くドングリの中に留まるのです。

沢山の蜂を実験室で羽化させてみたのですが、まだ、雄は発見されていません。すべて雌でした。その点でも不思議な生き物です。この蜂をめぐってはまだわからないことが多いのですが、おいおい学生のみんなと調べていきたいと思っています。