リベラルアーツ&サイエンス教育ブログ

2013.02.12

- 武蔵One Point自然観察

光の春

2月に入り一日が長くなった気がします。光の春という言葉もあります。関東平野での冬至のころの日の出、日の入りの時間は、だいたい6時46分と16時 31分だそうですが、2月20日になると日の出は30分ほど早くなって6時24分、日の入りは1時間近くも遅くなって17時27分となっています。ちなみ に、夏至のころには日の出は4時25分、日の入りは19時00分です。

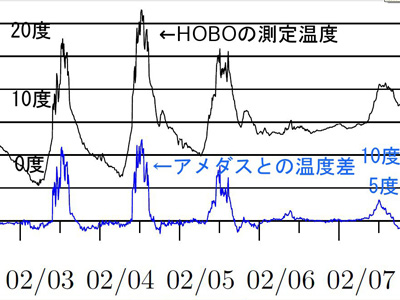

東京地方では、確かに昼の時間がだんだんと長くなるのですが、私たちが光の春と感じるのは、日射が強くなって暖かく感じるからなのでしょう。風のない冬晴 れの日に日向ぼっこをしていると太陽の恵みを感じます。図は、2010年の立春のころの観測結果です。3号館の武蔵の大オケヤキ下でHOBOと呼んでいる 微気象観測器で調べた記録です。大気の温度を測る気温ではなく、日射のために暖かくなった観測器の表面温度が記録されています。

東京地方では、確かに昼の時間がだんだんと長くなるのですが、私たちが光の春と感じるのは、日射が強くなって暖かく感じるからなのでしょう。風のない冬晴 れの日に日向ぼっこをしていると太陽の恵みを感じます。図は、2010年の立春のころの観測結果です。3号館の武蔵の大オケヤキ下でHOBOと呼んでいる 微気象観測器で調べた記録です。大気の温度を測る気温ではなく、日射のために暖かくなった観測器の表面温度が記録されています。

2月3日、2月4日、2月5日は太陽が出て日射があるため、昼前後には最高で20度にもなっています。詳しくみると2月3日の最低温度はマイナス4度にも 冷え込んでいますが、陽がさしはじめ昼には17度くらいに急上昇しています。2月6日と2月7日は、雨が降って太陽顔を出しませんでしたから、一日中5度 以下でした。

大気の温度を計測しているアメダスのデータと日射のため暖かくなった器機との温度差が青で表してありますが、太陽が強くあたり出すと5度から10度も高く なっていることが良く分かります。1億5千万キロも離れた太陽から、約8分もかかって届いた光のエネルギーが降り注いでいるのです。

大気の温度を計測しているアメダスのデータと日射のため暖かくなった器機との温度差が青で表してありますが、太陽が強くあたり出すと5度から10度も高く なっていることが良く分かります。1億5千万キロも離れた太陽から、約8分もかかって届いた光のエネルギーが降り注いでいるのです。

立春は2月4日でした。一年間を二十四節気に分けて、季節や気候の移り変わりに応じた言葉です。最初の節季が立春で、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、立 夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒と続きます。

生き物たちは、昼の時間が長くなることが刺激となって繁殖を始めます。武蔵でも野鳥たちが、恋の語らいである美しい、種に応じたさえずりを聞くことができます。すすぎ川沿いを散策しながら、鳥たちの営みや植物の季節変化を感じてみてください。

生き物たちは、昼の時間が長くなることが刺激となって繁殖を始めます。武蔵でも野鳥たちが、恋の語らいである美しい、種に応じたさえずりを聞くことができます。すすぎ川沿いを散策しながら、鳥たちの営みや植物の季節変化を感じてみてください。

-

蝋梅という名前から梅の仲間と思われがちですが、ロウバイ科ロウバイ属の植物です。中国かあらきた植物ですから唐梅とよばれることもあります。 撮影日時: 2013:02:12 14:45:19 -

ニシキギの仲間で枝が四角なのが特徴的なコマユミです。春が近づき、冬芽も膨らんできました。 撮影日時: 2013:02:12 14:35:31 -

性転換をする植物としてヤツデを紹介しましたが、春を向かえ果実が熟してきていますが、まだ色はついていません。熟せばヒヨドリなどが食べに来て、種子散布されます。 撮影日時: 2013:02:12 14:28:00 -

ツワブキの果実です。キク科の植物なので、どこかタンポポの果実と似ています。 撮影日時: 2013:02:12 14:50:42