人文学部ゼミブログ

2025.07.15

- 人文学部

- 日本・東アジア文化学科

日本の近代文学を読む

ブログ投稿者:日本・東アジア文化学科 教授 戸塚 学

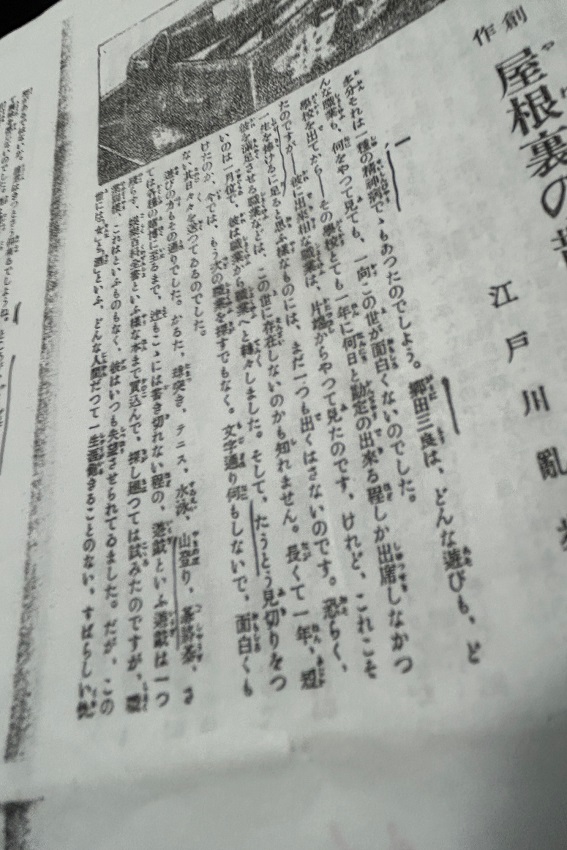

とはいえ、大学の授業の中で実際にどんな議論がなされているのか、イメージしにくいかもしれません。そこで、最近扱った江戸川乱歩の「屋根裏の散歩者」(『屋根裏の散歩者』角川ホラー文庫他所収)という作品の回について、具体的に紹介します。

物語は、何事にも飽きやすい主人公 郷田三良が、下宿の屋根裏に押し入れからのぼれることを知るところから動き出します。郷田は、屋根裏をつたい同じ建物の住人の生活を、天井の板の隙間から覗き見る、窃視者としての日々を始めます。郷田はもともと犯罪に興味があり、こうした行為を通してスリルを味わい快楽をみたすというわけです。ところがこうした行為が昂じて、彼はついに一人の住人を毒殺するに至ります。物語は、この郷田の犯罪を、明智小五郎という探偵が暴くところで終わります。

発表者の一人は、この作品の犯人である郷田と、探偵明智小五郎の関係に注目しました。探偵の明智小五郎が郷田の犯罪を暴くとき、犯人の三良と同じように「屋根裏」にのぼり、三良の様子を観察する展開がちょっと特殊なのでは、と指摘しました。たしかに、これではどちらが「犯罪」者かよくわかりませんね。それに、明智は犯罪を解き明かしても捕らえようとはせず、当人の自首に任せます。そこから発表者は、この作品では犯人の三良と、探偵の明智小五郎が、「鏡に反射しあった像」のような関係にあるのではないか、と述べました。

教室ではこれを受けて、質問や意見が出されます。

「郷田三良は、明智が告発しないと宣言したにもかかわらず自首するが、それは自分にとって大切だった、屋根裏を散歩する行為を明智に奪われてしまったからではないか」

「タイトルの「屋根裏の散歩者」というのは、明智のことなのか、郷田のことなのか」

「発表者は、乱歩の小説の内容が世間に影響したという例をあげていたが、逆に実際の事件に対して乱歩が反応した例はないのか」

ゼミナールの場は、一定の結論を出すわけではなく、対立した意見同士のどちらがより説得的かを考慮しながら議論を進め、作品の理解を深めたり、あるいは問いを発見したりすることを目指していく空間です。今回も疑問が出てきたところで授業としては時間切れになりました。

講義とは異なって毎回の準備も大変な授業ですが、おおむね肯定的に受け止めてもらうケースが多いように感じています。

文学を学ぶということは、言葉の機能の中でも最も豊かな部分を引き出す技術を学ぶことを意味します。他の人の言葉をうけとめて自分の考えを組み立てることや、人にとどくような言葉を使えるようになること、また現実の困難に直面した時、別の視点から物事を捉え直すことなど、文学作品を読むことで身につく力は、社会に出て仕事をしていく上で根底的な力として役に立ちますし、何より生きていくことを豊かにしてくれます。文学に興味があるという方は、是非ゼミナールを受講していただき、一緒に文学について考えていきましょう。