人文学部ゼミブログ

2021.02.24

- 人文学部

- 英語英米文化学科

「展覧会」を作るゼミ——コロナ禍にミュージアムを学ぶ

ブログ投稿者:英語英米文化学科 准教授 小森真樹

本学の英語英米文化学科では、「アメリカ研究」と「ミュージアム研究」という二つの学問領域を横断して学ぶゼミを主宰している。アメリカについて学ぶというのはともかく、「ミュージアムを学ぶ」とはあまりイメージがわかないかもしれないが、例えばこういうことを議論するのだ。

・ニューヨークに訪れる観光客がその度に必ずメトロポリタン美術館を「巡礼」する事の意味は?

・日本のお寺で拝まれる仏像と、アメリカの美術館で鑑賞される仏像の違いは何か?

・生まれつき目の見えない人が楽しめる美術館とはどのようなものか?

こうした“とんち”のような問いを投げかけられたゼミ生たちは、頭をひねって考えてくれる。

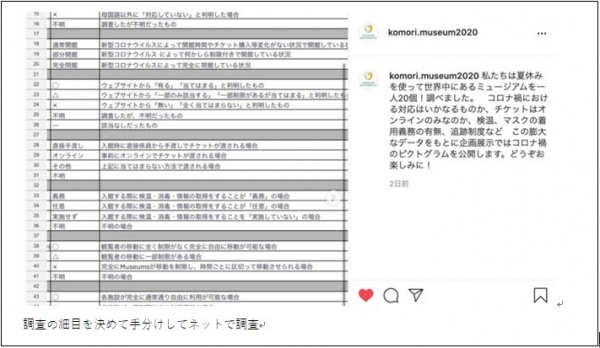

今年度はコロナ禍でゼミも大きく変わった。授業も全てオンライン、ZOOM経由のディスカッションだ。テーマも「コロナ禍におけるミュージアムのデジタル化」に定め、時期刻々と変化するミュージアムの取り組みについて学んだ。コロナの影響は、誰しも身近であり、また世界的どこでも起こった事態である。それならいっそ、「アメリカ」に限定せず考えてみようと投

げかけた。

さて、このデータをどうしようか? この一言から始まった後期授業は、思わぬ方向に転がっていった。「ミュージアムについて調べた結果を、ミュージアムで展示してみよう」と、言葉遊びのようなアイデアが生まれたのである。展示はどうする? 相変わらず、ゼミ生はキャンパスに足を運ぶことすらできない状況だ。

そこで生まれたのが、オンラインの展示プロジェクトである。「武蔵大学ヴァーチャルミュージアム」を立ち上げた。前期の「ミュージアムについて学ぶ」から、後期の「ミュージアムを作る」へとステージが次第に進行し、研究成果を実践的に考えたのである。

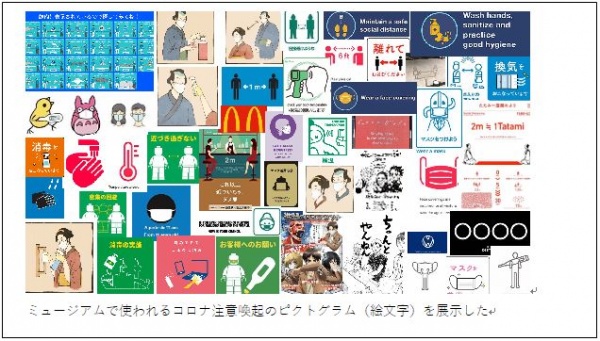

第一弾は、2020年11月。オンラインでの開催となった文化祭「しらきじ祭」に時期を合わせて、企画展「コロナ期のピクトグラム」を公開した。本物そっくりに作られたヴァーチャル武蔵大学キャンパスを、cluster内に設置。clusterとはヴァーチャル空間のプラットフォームで、オンラインゲームのFortniteと同じくコロナ期のイベント空間として有名になったものだ。春にはヴァーチャル再現された渋谷の街並が公開され、大きなハロウィンのイベントも話題になった。これを展覧会に応用して、来場者がパソコンやスマホで自由に歩き回り、ピクトグラム(絵文字)の展覧会を楽しめるようにしたのである。

会期中には215名もの参加があり、ウェブマガジンの取材を受け、小さな成果を聞く度に皆の心が躍った。「ミュージアムのことも知らない自分に制作などできるのだろうか…。」と、メンバー全員が恐る恐る始めたプロジェクトも、結果的には無事成功を収めた。

コロナ期には過去にも増して多くの活動が、インターネットを介して行われるようになった。当初は何かの「代替」であったり「新奇」な部分が目を引いたコロナカルチャーが、現在では「持続性」へと焦点が移ってきたように思う。「新しい日常 new normal」という流行り文句はこれを象徴していよう。目前に控えた「ヴァーチャルミュージアム」第二弾の行方を案じながら、デジタルに焦点を当てた教育は、コロナ後の社会においても「ミュージアムを研究する」ための有効な方法となるだろうかと予感めいたものを感じている。

【企画概要】

武蔵大学ヴァーチャルミュージアム(Virtual Museum at Musashi University, VMMU)プロジェクト

○第一弾企画展

「コロナ期のピクトグラム」

期間:2020年11月3日(火)10:00〜11月17日(火)23:59

Website: https://sites.google.com/st.musashi.ac.jp/komori/vmmu?authuser=0#h.42th3dukjgde

Twitter: https://twitter.com/VMMU3

Instagram: https://www.instagram.com/komori.museum2020/?hl=ja

TikTok:https://cutt.ly/okBpWR6

紹介記事:ムサシのゼミのVRプロジェクト『ぶみゅー』ってなんだ⁉︎」https://cutt.ly/rkBp01W

○第二弾企画展

「デジタル格差を見る——コロナ期のミュージアム世界地図 Visualizing Digital Divide: Museum World Map in the Age of COVID-19」

期間:2021年2月(予定)〜