人文学部ゼミブログ

2016.03.29

- 人文学部

- ヨーロッパ文化学科

絵本からフランス語の論理へ

ブログ投稿者:ヨーロッパ文化学科 教授 西村淳子

ヨーロッパ文化学科には1年次から4年次までさまざまな種類のゼミがありますが、ここでは、2015年度に私が担当した2つのゼミナールを紹介します。フランス語の初級文法を1年次で終え、いよいよフランス語を使ってみようという2年次生を対象にした「中級ゼミナール」と専門的な勉強をするための「専門ゼミナール」です。

中級ゼミナール

絵本を用いてフランス語のテクストを多読します。半期で10冊以上読みます。武蔵大学の図書館の洋書プラザには、軽読書コーナーがあり、フランス語を勉強し始めたばかりの人でも読める本がたくさんあります。読書は本を選ぶところから始まります。自分たちで選んだ本をグループで分担し、紹介します。今年は、フランスからの留学生も参加してくれたので、発音練習が楽しくできました。

絵本を用いてフランス語のテクストを多読します。半期で10冊以上読みます。武蔵大学の図書館の洋書プラザには、軽読書コーナーがあり、フランス語を勉強し始めたばかりの人でも読める本がたくさんあります。読書は本を選ぶところから始まります。自分たちで選んだ本をグループで分担し、紹介します。今年は、フランスからの留学生も参加してくれたので、発音練習が楽しくできました。

専門ゼミナール

3年生の専門ゼミナールでも絵本を扱いますが、内容を味わうだけではなく、文章自体をじっくり読み込みます。つまり、どのような時制が使われているかを考察し、時制の変化と物語の内容の変化がどのような相関関係をもっているかを分析するのです。はじめてフランス語を勉強すると時制の多さに驚きますが、時制というのは、単に現在、過去、未来などの時間性を表しているだけではありません。そこには、話し手がどんなつもりで話しているかが表れています。時制の分析を通じて、フランス語の時制が物語の内容を伴奏のように効果的に演出していることを読み取ります。

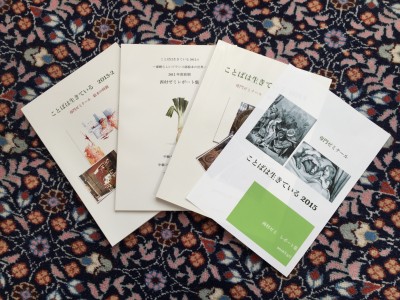

しめくくりのレポートは、書いてから全員で読み合い、アドヴァイスをしあって、よりよいものに仕上げます。毎年、レポート集『言葉は生きている』を作っています。

中級ゼミと専門ゼミどちらのゼミでも、絵本を通じてフランス人の子供たちがどのように育っていくのかを垣間見ることができます。なによりみなフランス語が大好きになります。

-

ブリュッセルのタンタン美術館にて -

西村ゼミレポート集『ことばは生きている』