人文学部ゼミブログ

2009.11.02

- 人文学部

- ヨーロッパ文化学科

「中近世ドイツ語演習」「中近世ドイツ文学演習」(新田春夫)

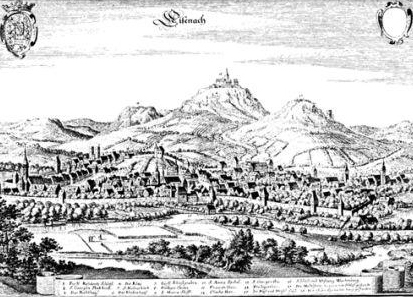

最初の絵はメーリアンが描いた1647年のアイゼナハの版画です。アイゼナハは中部ドイツ、チューリンゲン州にあり、今日でも人口4万3千人の小さな町です。ドイツの真ん中にあるところから交通の要衝として古くから栄えていました。町の周りを城壁が取り囲み、たくさんの物見櫓や市門があります。町中には教 会、市庁舎、城館、市の立つ広場などがあり、城壁の外は畑、牧草地、森などで、典型的な中世都市の姿を見せています。しかし、この小さな中世の町は単なる 地方都市に留まらず、ドイツ、ひいてはヨーロッパ、更には世界中への文化の発信地となりました。

まず、この町はヨーハン=セバスチアン・バッハ (1685-1750)の生まれた所です。バッハの家系は彼の前にも後にもたくさんの音楽家を輩出した一族として有名です。バッハは、ヘンデルなどと違って、ワイマル、ライプチヒ、ケーテンなどほぼ半径80キロ四方の中部ドイツで地方領主たちに仕えて音楽活動をしました。しかし、彼の音楽は中部ドイツのみならず、ドイツ、さらには、ヨーロッパ各地で演奏され、愛されています。

次に、町の後方の中央の山の上に城が見えますが、この城はヴァルトブルク と言い、現在は世界遺産に指定されています。ここはローマ教皇によって破門されたため身が危うくなったルター(1483-1546)を彼の領主であるザクセン選帝侯が匿った場所であり、ルターは1521/22年にこの城の一室で新約聖書をドイツ語に翻訳したことで知られています。このルターの聖書は彼の革命思想とともにヨーロッパ中に広まり、ついにはキリスト教世界を二分することとなりました。

まず、この町はヨーハン=セバスチアン・バッハ (1685-1750)の生まれた所です。バッハの家系は彼の前にも後にもたくさんの音楽家を輩出した一族として有名です。バッハは、ヘンデルなどと違って、ワイマル、ライプチヒ、ケーテンなどほぼ半径80キロ四方の中部ドイツで地方領主たちに仕えて音楽活動をしました。しかし、彼の音楽は中部ドイツのみならず、ドイツ、さらには、ヨーロッパ各地で演奏され、愛されています。

次に、町の後方の中央の山の上に城が見えますが、この城はヴァルトブルク と言い、現在は世界遺産に指定されています。ここはローマ教皇によって破門されたため身が危うくなったルター(1483-1546)を彼の領主であるザクセン選帝侯が匿った場所であり、ルターは1521/22年にこの城の一室で新約聖書をドイツ語に翻訳したことで知られています。このルターの聖書は彼の革命思想とともにヨーロッパ中に広まり、ついにはキリスト教世界を二分することとなりました。

さらに時代を遡ると、ヴァルトブルクの城は13世紀初頭に「ヴァルトブルクの歌合戦」の行われた所と言われています。2枚目の絵はその時の場面を描いたも のです。中世ではミンネザングという詩が盛んに作られました。ミンネは「愛」という中世語ですから、ミンネサングは「愛の歌」という意味になります。しか し、この愛は近代的な個人同士の愛ではなく、中世封建社会の主従関係に擬えた、「高貴な身分の女性に対する騎士の精神的な愛の奉仕」といったものがテーマ となっています。そのようなミンネの詩人たちが中世のあるときこの城に集まって詩作の腕を競い合ったという言い伝えがあるのです。絵の上半分はチューリンゲン方伯、ヘルマン1世夫妻がいます。下半分にはヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ、ヴォルフラム・フォン・エッシェンバハ、老ライマール、 などの詩人が並んでいます。彼らは実在の有名な中世文学の作者たちです。また、このヴァルトブルク城には、ハンガリーの王女エリーザベトがチューリンゲン方伯、ルードヴィヒ4世の后として住んでいました。彼女は、日本の奈良時代の光明皇后のように、癩病患者の救済のために働き、1235年にローマ教皇に よって聖女とされました。ゴシック建築として有名なマ-ルブルクのエリーザベト教会は彼女の墓所の上に建てられたものです。

3枚目の絵はタンホイザーです。タンホイザーも中世のミンネ詩人ですが、彼の実在は確かなものの、その詳細はわかっていない部分が多々あります。彼の着ているマントにある黒の十字架の印はドイツ騎士団のものですから、タンホイザーは騎士であり、十字軍の遠征に参加したと考えられています。彼には次のような伝説があります。彼はローマ神話の美の女神ヴィーナスの愛に溺れていましたが、キリスト教徒である彼は懺悔のためにローマ教皇のもとへ旅をします。しかし、教皇からは、自分の杖にふたたび緑の若葉が芽生えることがないであろうと同様にお前の罪が許されることはない、と言われて落胆のあまり帰りの旅の途上で死んでしまいます。

また歴史を元に戻ると、1845年にワーグナーはこのヴァルトブルクの伝説とタンホイザーの伝説を結びつけ、ヴァルトブルクの歌合戦に敗れたタンホイザーが放浪のすえ聖女エリーザベトによって救われるというオペラ『タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦』を書きました。彼はこの他にも中世文学を素材にした『ローエングリン』、『トリスタンとイゾルデ』、『ニーベルングの指輪』、『パルジファル』などを書いています。

私のゼミではただ単に中世や近世の文学作品を講読するのではなく、中世・近世のヨーロッパ世界やその文化の歴史的背景をよく知った上でそれらの作品を読むことが大切だと考えています。中近世の作品は今日の私たちの考えや価値観とは異なった世界で生まれたものだからです。例えば、中世の作品は今日のように私たちがひとりひとり目で黙読するものではなく、中世では書物は大変貴重なものであり、誰でも手に入れることはできませんでしたし、文字を読める人も限られていましたから、作品は文字を読める人が皆の前で朗読して、皆は耳で聞いて楽しむものでした。また、そのテクストは韻文であり、リュートなどの伴奏で節を付けて歌うものでもありましたから、現代ドイツ語訳や日本語訳では本当のところは味わうことはできないのです。

また歴史を元に戻ると、1845年にワーグナーはこのヴァルトブルクの伝説とタンホイザーの伝説を結びつけ、ヴァルトブルクの歌合戦に敗れたタンホイザーが放浪のすえ聖女エリーザベトによって救われるというオペラ『タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦』を書きました。彼はこの他にも中世文学を素材にした『ローエングリン』、『トリスタンとイゾルデ』、『ニーベルングの指輪』、『パルジファル』などを書いています。

私のゼミではただ単に中世や近世の文学作品を講読するのではなく、中世・近世のヨーロッパ世界やその文化の歴史的背景をよく知った上でそれらの作品を読むことが大切だと考えています。中近世の作品は今日の私たちの考えや価値観とは異なった世界で生まれたものだからです。例えば、中世の作品は今日のように私たちがひとりひとり目で黙読するものではなく、中世では書物は大変貴重なものであり、誰でも手に入れることはできませんでしたし、文字を読める人も限られていましたから、作品は文字を読める人が皆の前で朗読して、皆は耳で聞いて楽しむものでした。また、そのテクストは韻文であり、リュートなどの伴奏で節を付けて歌うものでもありましたから、現代ドイツ語訳や日本語訳では本当のところは味わうことはできないのです。