人文学部ゼミブログ

2008.07.30

- 人文学部

- 日本・東アジア文化学科

日本の言語文化演習 (小川栄一)

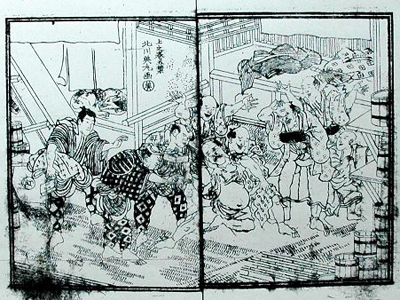

日本の言語文化演習は式亭三馬の滑稽本、『浮世風呂』(文化6~10年<1809~13>)を資料にして、江戸語や江戸の文化を考える演習です。『浮世風呂』は江戸下町の銭湯を舞台にして、ここに集まる下町庶民の会話が当時の話し言葉そのままで書かれています。当時江戸の庶民が何をして、何を考え、何を娯楽とし、何に困っていたかなど彼らの生活ぶりもよくわかります。

たとえば、江戸の庶民が教育熱心だったということ。ある女の子はお母さんの言いつけで、朝起きると手習い(習字)教室の準備をし、三味線の朝稽古、自宅へ帰って朝食、それから踊りの稽古から手習いへ行き、二時ころ一度戻って風呂屋で一休み、続けて琴の稽古、帰宅しても三味線や踊りのおさらい、日が暮れても琴のおさらい、これだから遊ぶ暇もないと愚痴をこぼしています。また、女の子には言葉遣いを正し、行儀見習いのためにお屋敷奉公をさせていました。このために江戸末期になると中流階層の言葉づかいが丁寧になってきたようです。

浮世風呂の中でもベランメーで荒っぽい話し方をする下層の人と、敬語を使い丁寧な話し方をする人と二極化が進んでいたようです。丁寧な江戸のことばが近代の標準語へとつながったと考えられます。

たとえば、江戸の庶民が教育熱心だったということ。ある女の子はお母さんの言いつけで、朝起きると手習い(習字)教室の準備をし、三味線の朝稽古、自宅へ帰って朝食、それから踊りの稽古から手習いへ行き、二時ころ一度戻って風呂屋で一休み、続けて琴の稽古、帰宅しても三味線や踊りのおさらい、日が暮れても琴のおさらい、これだから遊ぶ暇もないと愚痴をこぼしています。また、女の子には言葉遣いを正し、行儀見習いのためにお屋敷奉公をさせていました。このために江戸末期になると中流階層の言葉づかいが丁寧になってきたようです。

浮世風呂の中でもベランメーで荒っぽい話し方をする下層の人と、敬語を使い丁寧な話し方をする人と二極化が進んでいたようです。丁寧な江戸のことばが近代の標準語へとつながったと考えられます。

下町風情を体験しようと、履修者一同で下町の中心地、深川近辺を見学に行きました。深川はかつては漁師町で、遊廓が栄えました。私たちは大江戸線の門前仲町を出発点として、怪談で有名な於三稲荷、勧進相撲発祥の地でもある富岡八幡宮、深川不動尊、深川閻魔堂、松尾芭蕉旅立ちの地などをめぐり、深川江戸資料館では町並みの再現を見て江戸時代にタイムスリップ、お腹がすいたので名物「深川めし」(アサリを味噌で煮込んで、熱いご飯にぶっかけたもの)を賞味しました。

ちょっと疲れたけれど、楽しくてためになる見学でした。このブログを読んだ人も是非この授業に参加してください。楽しいですよ。

ちょっと疲れたけれど、楽しくてためになる見学でした。このブログを読んだ人も是非この授業に参加してください。楽しいですよ。