人文学部ゼミブログ

2008.03.18

- 人文学部

- ヨーロッパ文化学科

フランス文学演習 (木元豊)

このゼミでは、主として19世紀のフランスの文学作品を、原語であるフランス語で、丁寧に読んでいます。受講生は3年生以上で、二年間で身に付けたフラ ンス語の基礎知識をフルに活用して、本物の文学作品にアタックしていくわけです。たった二年間でフランスのしかも19世紀の小説がフランス語で読めるよう になるなんて、ちょっとすごいと思いませんか。でも、これは割と普通のことなのです。もちろん努力はいりますが。武蔵大学では1年生でフランス語文法のほ ぼ全項目を習得しますので、2年生からは簡単な小説などが読めるようになります。フランス語は英語と似たところの多い言葉なので、英語と比較しながら学習すると、理解が速いのです。でも、英語はちょっと苦手なんだけれど...という人も、ご安心ください。英語は苦手だけど、フランス語は得意という人も結構いるのです。英語よりも、フランス語の方が規則的で、単語数も少ないからかもしれません。

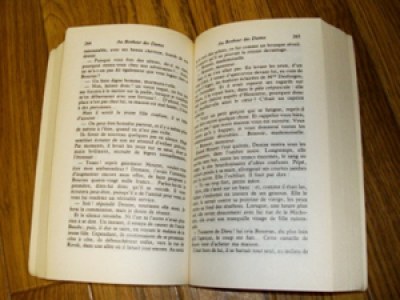

さて、そういうわけで、3年生以上を対象とした「フランス文学演習」では、文学作品の原語による本格的な読解に取り組めるようになるのです。2007年度の私の「フランス文学演習」では、エミール・ゾラという作家の長編小説Au Bonheur des Damesという作品を読みました。この小説のタイトルの読みをあえてカタカナで記すと「オ・ボヌール・デ・ダム」で、意味は「<レディーのしあわせ>百貨店」といっ たところです。これはデパートを舞台とした小説なのです。デパートは19世紀後半にパリで誕生しました。現実の忠実な再現を重んじる自然主義という流派の頭領であったゾラは、当時次々とオープンしていったボン・マルシェやルーブルといった現実のデパートを綿密に取材して、この小説を書きました。だから、この小説を読むことで、誕生当時のデパートの仕組み、ディスプレーや広告の戦略、デパートの出現による小売店の危機など、現実にあった事柄を知ることもでき るのです。でも、これはれっきとした小説です。両親を亡くし、二人の弟を抱えたドゥニーズという二十歳の娘が、布地の小売店を営む叔父を頼って、田舎からパリに出てきます。しかし、叔父の店は、正面に建ったデパートの力によって、すでに傾いていました。ドゥニーズは叔父の敵であるデパートに初めから魅せら れ、既製服売り場の店員として働くことになります。もちろん生活は楽ではありません。同僚のいじめにあったり、上司に嫌われたりして、一度は解雇されてし まいます。叔父ともなかなか仲直りできません。しかし、それでもめげないドゥニーズは、再びデパートに雇われて、社長夫人にまで登りつめるのです。受講生は「昼ドラみたい」と言っていました。

さて、そういうわけで、3年生以上を対象とした「フランス文学演習」では、文学作品の原語による本格的な読解に取り組めるようになるのです。2007年度の私の「フランス文学演習」では、エミール・ゾラという作家の長編小説Au Bonheur des Damesという作品を読みました。この小説のタイトルの読みをあえてカタカナで記すと「オ・ボヌール・デ・ダム」で、意味は「<レディーのしあわせ>百貨店」といっ たところです。これはデパートを舞台とした小説なのです。デパートは19世紀後半にパリで誕生しました。現実の忠実な再現を重んじる自然主義という流派の頭領であったゾラは、当時次々とオープンしていったボン・マルシェやルーブルといった現実のデパートを綿密に取材して、この小説を書きました。だから、この小説を読むことで、誕生当時のデパートの仕組み、ディスプレーや広告の戦略、デパートの出現による小売店の危機など、現実にあった事柄を知ることもでき るのです。でも、これはれっきとした小説です。両親を亡くし、二人の弟を抱えたドゥニーズという二十歳の娘が、布地の小売店を営む叔父を頼って、田舎からパリに出てきます。しかし、叔父の店は、正面に建ったデパートの力によって、すでに傾いていました。ドゥニーズは叔父の敵であるデパートに初めから魅せら れ、既製服売り場の店員として働くことになります。もちろん生活は楽ではありません。同僚のいじめにあったり、上司に嫌われたりして、一度は解雇されてし まいます。叔父ともなかなか仲直りできません。しかし、それでもめげないドゥニーズは、再びデパートに雇われて、社長夫人にまで登りつめるのです。受講生は「昼ドラみたい」と言っていました。

長編小説なので、授業で全部を読むことはできません。担当の受講生はまずひとつの章を日本語訳で読み、そのなかからフランス語で読んでみたい箇所を自分で選び、そこをフランス語で読んできます。授業では、担当者が他の受講生に自分の読んだ章のあらすじを説明し、自分がフランス語で読んできた箇所を位置付け た後に、担当者を中心として全員でその箇所を読解します。そして最後に、フランス語で読むことによってわかったことをまとめます。登場人物の性格などは、 翻訳で読むよりもずっといきいきと理解できるようですよ。