経済学部ゼミブログ

2025.03.06

- 経済学部

- 経営学科

経営学初学者ための調査研究入門

ブログ投稿者:経営学科 教授 山﨑 秀雄

経済学部で1年次秋学期に開講されるプレ専門ゼミナールは、経済学部の必修科目で、2年次から始まるコース、とりわけ専門ゼミナールでの学修の準備期間としての意味を持っています(武蔵大学『履修要項(経済学部編)2024年度』4頁)。それぞれ担当する教員によって内容は異なりますが、私が担当するプレ専門ゼミナールでは、「経営学初学者のための調査研究入門」をテーマに活動を行っています。

プレ専門ゼミナールのスタート時には、まず、ゼミ内の心理的安全性(誰もが安心して気兼ねなく意見を言い合える雰囲気)を高めるために、アイスブレイクを全力で行います。例えば「2ショット・ゲーム」では、ゼミ員同士がお互いの顔と名前を早く覚えられるように、所定の時間内に全員と2ショット写真を撮影してもらいます。

ゼミ内の心理的安全性が高まってきたら、次は「知識のインプット」のフェーズに入ります。このフェーズでは本の輪読を行います。輪読とは、1冊の本の章ごとに担当者(レポーター)を決め、レポーターの発表をもとにみんなで議論してその本の理解を深めていくという学習方法です。今年度は、山田剛史・金森保智・石井裕基・泉毅(2024)『エピソードで学ぶ統計リテラシー』北大路書房を輪読のテキストに使用しました。

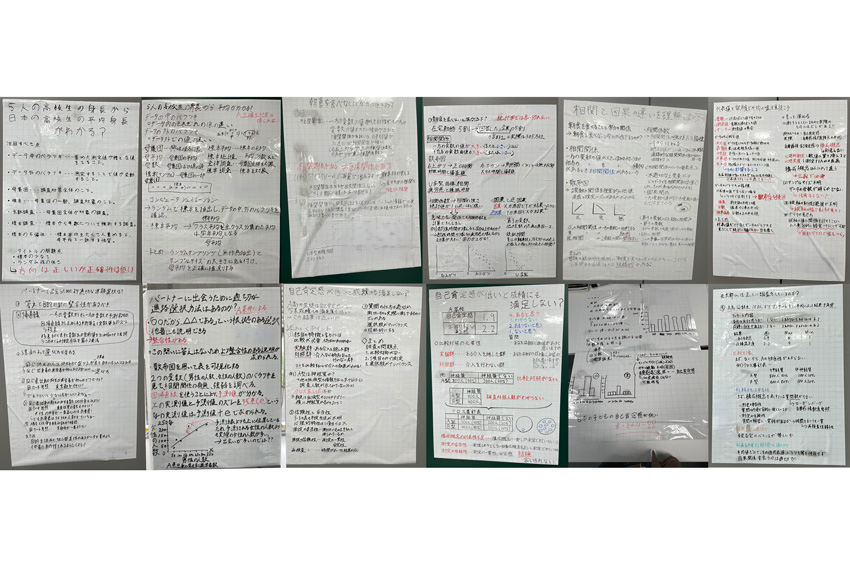

私のゼミの輪読は少し変わっています。毎回レポーター以外の人は、レポーターの発表を聞くのですが、ただ聞くだけでなく、レポーターの発表をもとにその章の内容を1~2枚のシートにまとめます(以下写真)。その作業が終わったら攻守交替、つまり、今度はレポーター以外の人が発表者となり、レポーターに対してシートにまとめた内容を発表します。シートは写真に撮ってみんなで共有し、最後に私がまとめの解説を行って終了です。このような輪読を通して、前半は経営学研究に必要な基礎的知識の修得に努めます。

後半は「知識のアウトプット」のフェーズです。今年度は3つのグループに分かれ、輪読で得た知識をもとに自分たちで質問を作ってアンケート調査を実施し、調査結果をもとにプレゼンテーションを行いました。アンケートの設計にあたっては、先行研究にモチベーションの代表的理論の1つであるハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」を用い、その理論が大学での学ぶ意欲にも応用可能か検証を試みました。アンケート調査は、経済学部の講義「イノベーション論」の受講生を対象に実施し、80件の有効回答を得ました。分析には統計ソフトSPSSを用い、相関分析等による検討を行いました。

この調査はあくまで授業の一環として行ったので、残念ながら結果の詳細を公開することはできないのですが、検証の結果、支持された仮説もあれば支持されなかった仮説もありました。後者についてはその仮説がなぜ支持されなかったのか、理由についてもさらに深く考察を行いました。私のプレ専門ゼミナールでは、このように経営学研究の基本的なプロセスを、グループのメンバーと協力しながら進めていきます。受講生の皆さんが2年次以降、どのコースのどの専門ゼミナールに進んでも、そこでの研究活動に活かせる知識やスキルを身につけてくれることを期待しています。