#経済学部

#ゼミ・研究室

#国際・留学

#教員

2024年に、インド南部で地域調査を行われたとか。今回の渡航の目的や場所、どのような調査をされたのか教えてください。

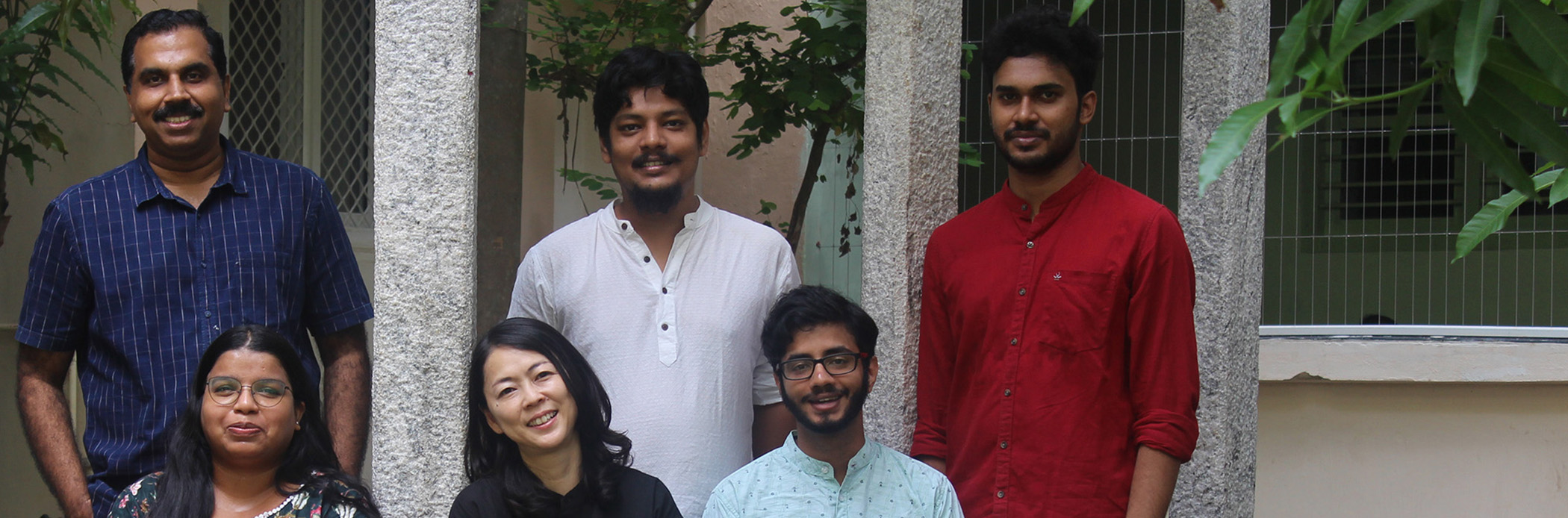

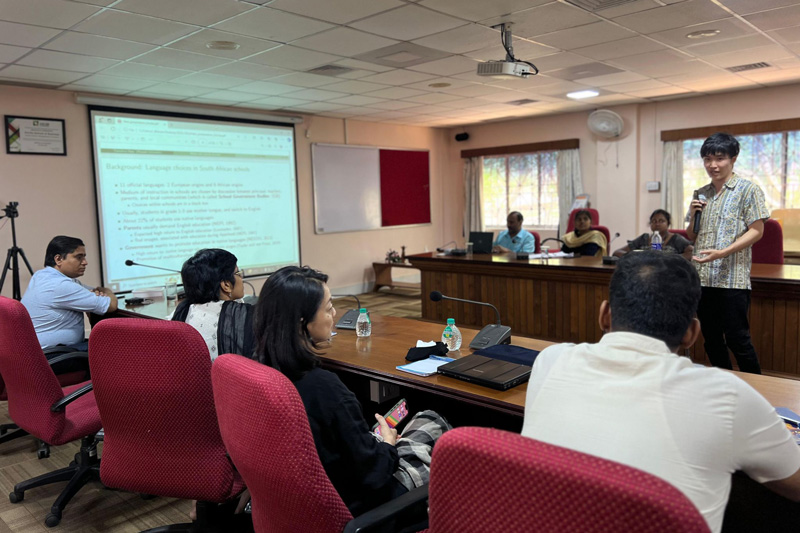

2023年9月から1年間、大学の長期研修制度を利用して、南インドのタミル・ナドゥ州にあるインド工科大学マドラス校(現チェンナイ)で研究活動に専念させていただいています。今回は小規模零細企業、特に女性が経営する企業の成長要因を研究するのが主な目的です。左の写真は、2024年3月末に

同僚の原先生とケララ州との州堺にある地域へフィールド調査に出かけた際のものです。開発経済学・行動経済学を専門とする原先生に企業家の心理的側面(競争心やリスク選好)を測る経済実験を手伝っていただいており、企業家を集めた会場では大活躍してもらいました。また、女性の自助グループをいくつか訪問し、個別にヒアリングも行いました。

経済成長が著しいインド。その背景で、零細企業が増え続けていることや女性の起業の増加(あるいはハードル)は、インドの経済成長とどのように関わってくるのでしょうか。

インドは平均年齢が日本より約20歳若く、この若い世代の消費需要が高まっているので、経済発展を続けています。他方、産業構造としては、多くの若者を雇用する受け皿(例えば、労働集約的な製造業)は不足しています。特に女性の場合は、良い就業機会がないことや家事・育児とのバランスから個人自営業主になる傾向が強いのですが、生存維持的起業形態がほとんどです。インドの長期的な経済成長のためには、人口の約半分を占める女性をいかに経済活動に活用するかが鍵だと思っています。

インドで研究調査を行う上で苦労された点や、国内研究との違いがあればお聞かせください。

インド滞在は今回で4都市目となりますが、いずれの州も言語が異なり、教育水準が低い零細企業の方々と話すには共同研究者の通訳が欠かせません。ただ、都市部では英語で教育を受けた英語ネイティブばかりです。

その他の研究調査時の苦労は、時間に対する評価の違いでしょうか。日本人は何事も段階的に準備をする傾向がありますが、インド人は直前に調整することが多く、国際会議や調査前は翻弄されっぱなしです。また、インド人と信頼関係を築くためには、何度も食事を共にすることが重要なのですが、夕食が遅く始まるほか、時間をかけてかなりの量を食べるので、胃腸が休まりません(笑)。

インドのGDPは2025年には日本を抜くと言われていますが、今後、日本との関係にどのような変化が起きると思われますか?

インドは人口も多く、民族・言語・宗教など多様な国でもあるので、日本のようにすぐ成熟した国になることは難しいですが、そこにこそ先発の日本がその経験を生かして貢献できることやビジネスチャンスがあるのではないかと思います。また、日本では優れたIT技術者が不足しているので、インド人の技術者を採用することも増えていくでしょうし、それぞれの得意・不得意なところを補って一緒に成長していくような関係になるといいですね。

開発経済学やインド経済に興味のある高校生、受験生に一言メッセージをいただけますか?

2024年7月現在、インドで暮らしていて、外食コストは日本より高いと感じることが多いです。それくらい景気の過熱によるインフレーションならびに円安の影響を感じます。ずっとデフレーションのなかで生きてきた学生・生徒さんは、日本が成長していた時代を知らないと思います。ぜひ旅行でもいいので、海外へ出かけて、成長している経済を実際に体感してもらいたいです。そのうえで、経済学と英語を習得すれば、将来の選択枠も格段に広がっていくと思います。

今後研究したいと考えていらっしゃることや、ビジョンなどあればお聞かせください。

原先生の研究アイディアを生かして、零細企業の成長を促進するためのプログラムを検証する経済実験の準備を進めています。目下、協力機関を探したり、外部研究資金の獲得に向けて頑張っています。ぜひ、次の段階でまた良いご報告ができればと思っています。