NEWS & EVENTS

2020.07.18

- 教育・研究

- 教務課

お知らせ

【三学部横断ゼミ】2020年度前期オンライン最終報告会開催

7月11日(土)今年度前期「三学部横断型ゼミナール・プロジェクト(科目名:学部横断型課題解決プロジェクト)」の最終報告会が協力企業である有限会社原田左官工業所、株式会社牧野フライス製作所の担当者をお招きして開催されました。今回は、オンラインで開催するはじめての最終報告会ということで、履修生の保証人・武蔵大学生・卒業生を対象に限定公開とし、事前予約をしていただく形で開催しました。

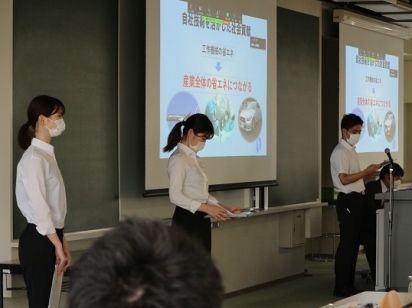

最終報告会は、企業の担当者の前でプレゼンテーションするという機会が、学生にとって実質的な成果の手ごたえを得られる最後にして最大の場であることから、あらゆる感染予防策をとり、当日は登校できる履修生は教室で最終報告会に参加しました。

オンラインでの話し合いと授業用SNSを活用しながら活動を進めてきた、2年生11名、3年生11名、4年生1名の計23名の履修生たちは、教室とオンラインでの会場と2つの会場に分かれての参加となりましたが、60名を超える視聴者を前に、自分たちのこれまでの活動の成果を伝えたいという想いを胸に、チーム一丸となって発表していました。

今年度前期は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、全授業がオンラインで実施されています。

本プロジェクトは、本学の<ディプロマポリシーに対応した育成する能力>の中でも「他者と協働する力」「学びを社会のなかで活用する力」を身に付けることを特に重要な目的としています。オンライン授業環境下の中でも、これらの実践の機会を企業の担当者の方々に協力いただきながら、最大限に創出してまいりました。

学生たちには、オンライン授業ということを理由に課題を減らすということは一切せず、授業開始時に例年と同様に2つの課題を与えました。

①担当企業が果たしている社会的な役割や貢献を、「CSR」という観点からとらえ、大学生、特に文系の大学生にも理解しやすいように編集した「CSR報告書」を作成する。

②担当企業の今後のCSR活動とCSV活動に対する提案を考える。

緊急事態宣言中は図書館が利用できずに資料入手に限界もありました。また、オンラインでの話し合いは、表情やその場の空気感など非言語のメッセージが十分に伝わり切れず、他者との学び合いの深まりが対面より不足するというデメリットも否めませんでした。しかし、学生たちは授業用SNSで文字というコミュニケーションをフル活用し、オンラインでのミーティングの回を重ねていく中で、チームメンバー同士の信頼関係を築き上げていきました。

授業中・授業外を通した話し合いの中で、(有)原田左官工業所チームは36ページにおよぶ『CSV報告書』を、㈱牧野フライス製作所チームは全34ページの『サステナビリティレポート』を完成させ、最終報告会では各報告書の内容を30分でプレゼンテーションすることができました。

発表後には、企業担当者の方々から「知りたい・伝えたいと思っていることが提案の部分に盛り込まれていて良かった」「企業風土がよく伝わってくる内容だった」「最新の商品の理解が、実際に工場見学ができなかったことで進まなかったのは残念だ」「社会学の視点からすると、母性原理という言葉が安易に使われていないか、もう一度考えてみてほしい」と、良かった点や改善点などたくさんの感想をいただきました。

企業の『CSR報告書』を作成するという課題を通して、学生たちは世の中の課題には正解がないことがたくさんあり、そこに立ち向かい考えることは難しい中にも面白さがあることを学びました。また企業の方々との対話の中で、社員1人ひとりの情熱がものづくりを支え、そこに共感がうまれ製品が世の中に広がっていき、最終的に企業や産業の発展を支えていることを感じることができたようです。

最終報告会は、企業の担当者の前でプレゼンテーションするという機会が、学生にとって実質的な成果の手ごたえを得られる最後にして最大の場であることから、あらゆる感染予防策をとり、当日は登校できる履修生は教室で最終報告会に参加しました。

オンラインでの話し合いと授業用SNSを活用しながら活動を進めてきた、2年生11名、3年生11名、4年生1名の計23名の履修生たちは、教室とオンラインでの会場と2つの会場に分かれての参加となりましたが、60名を超える視聴者を前に、自分たちのこれまでの活動の成果を伝えたいという想いを胸に、チーム一丸となって発表していました。

今年度前期は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、全授業がオンラインで実施されています。

本プロジェクトは、本学の<ディプロマポリシーに対応した育成する能力>の中でも「他者と協働する力」「学びを社会のなかで活用する力」を身に付けることを特に重要な目的としています。オンライン授業環境下の中でも、これらの実践の機会を企業の担当者の方々に協力いただきながら、最大限に創出してまいりました。

学生たちには、オンライン授業ということを理由に課題を減らすということは一切せず、授業開始時に例年と同様に2つの課題を与えました。

①担当企業が果たしている社会的な役割や貢献を、「CSR」という観点からとらえ、大学生、特に文系の大学生にも理解しやすいように編集した「CSR報告書」を作成する。

②担当企業の今後のCSR活動とCSV活動に対する提案を考える。

緊急事態宣言中は図書館が利用できずに資料入手に限界もありました。また、オンラインでの話し合いは、表情やその場の空気感など非言語のメッセージが十分に伝わり切れず、他者との学び合いの深まりが対面より不足するというデメリットも否めませんでした。しかし、学生たちは授業用SNSで文字というコミュニケーションをフル活用し、オンラインでのミーティングの回を重ねていく中で、チームメンバー同士の信頼関係を築き上げていきました。

授業中・授業外を通した話し合いの中で、(有)原田左官工業所チームは36ページにおよぶ『CSV報告書』を、㈱牧野フライス製作所チームは全34ページの『サステナビリティレポート』を完成させ、最終報告会では各報告書の内容を30分でプレゼンテーションすることができました。

発表後には、企業担当者の方々から「知りたい・伝えたいと思っていることが提案の部分に盛り込まれていて良かった」「企業風土がよく伝わってくる内容だった」「最新の商品の理解が、実際に工場見学ができなかったことで進まなかったのは残念だ」「社会学の視点からすると、母性原理という言葉が安易に使われていないか、もう一度考えてみてほしい」と、良かった点や改善点などたくさんの感想をいただきました。

企業の『CSR報告書』を作成するという課題を通して、学生たちは世の中の課題には正解がないことがたくさんあり、そこに立ち向かい考えることは難しい中にも面白さがあることを学びました。また企業の方々との対話の中で、社員1人ひとりの情熱がものづくりを支え、そこに共感がうまれ製品が世の中に広がっていき、最終的に企業や産業の発展を支えていることを感じることができたようです。

今回の最終報告会後の学生の感想を、授業用SNSのブログより抜粋して紹介いたします。

「報告書の一字一句、誤字脱字のチェックや文字の全角-半角の統一、図形や見出しの大きさや位置の調整などをしていく中で、1ページ1ページ書いてある、メンバーみんなが書いてくれた熱い“想い”をつぶさに頭に入れていき、その過程で徐々にすべての物事の「自分ゴト化」が進んでいったように感じた。

修正を重ねに重ねたサステナビリティレポートは、やがて私の、いや牧野フライス製作所チームの「子ども」になった(「息子」、「娘」など、一人ひとりにとって位置づけは違うかもしれない)。これは最終的に完成に持ち込んだ私だけの成果ではもちろんなく、チーム全体の、横断ゼミ活動の全体の蓄積があってこそできたレポートだからである。

この真なる「自分ゴト化」ができたからこそ、発表でもうまくできた。もし、報告書の修正を担当していなかったら、自ら発表者への立候補もしなかった。暗記して発表する形から原稿を見る方針に当日変更したが、述べる言葉に強く想いを乗せられて発表できた。たとえもともと原稿を見る方針だったとしても、想いを乗せて発表することは、「自分ゴト化」ができていなければできない業であったはずだ。

「最終報告会が終わってしまった」—。最初の表現についていえば、この熱量を更なるこの先の活動につなげていきたいといった意味合いということにしておく。流石に「このゼミをもう一度やりたい」という意味ではないが、“終わってしまった“今となっては、そう感じる人の気持ちも分かった。この先今回ほどの熱量で何かに打ち込むことがあるかどうかは、現時点で分からない。しかし、ここで「やりきった」と満足してしまえば、今までと同じ。チームのメンバーからのありあまる向上心に刺激を受けつつ、自分を成長させる糧としていきたい。」

三学部横断型課題解決プロジェクトホームページはこちら

三学部横断ゼミブログはこちら

「報告書の一字一句、誤字脱字のチェックや文字の全角-半角の統一、図形や見出しの大きさや位置の調整などをしていく中で、1ページ1ページ書いてある、メンバーみんなが書いてくれた熱い“想い”をつぶさに頭に入れていき、その過程で徐々にすべての物事の「自分ゴト化」が進んでいったように感じた。

修正を重ねに重ねたサステナビリティレポートは、やがて私の、いや牧野フライス製作所チームの「子ども」になった(「息子」、「娘」など、一人ひとりにとって位置づけは違うかもしれない)。これは最終的に完成に持ち込んだ私だけの成果ではもちろんなく、チーム全体の、横断ゼミ活動の全体の蓄積があってこそできたレポートだからである。

この真なる「自分ゴト化」ができたからこそ、発表でもうまくできた。もし、報告書の修正を担当していなかったら、自ら発表者への立候補もしなかった。暗記して発表する形から原稿を見る方針に当日変更したが、述べる言葉に強く想いを乗せられて発表できた。たとえもともと原稿を見る方針だったとしても、想いを乗せて発表することは、「自分ゴト化」ができていなければできない業であったはずだ。

「最終報告会が終わってしまった」—。最初の表現についていえば、この熱量を更なるこの先の活動につなげていきたいといった意味合いということにしておく。流石に「このゼミをもう一度やりたい」という意味ではないが、“終わってしまった“今となっては、そう感じる人の気持ちも分かった。この先今回ほどの熱量で何かに打ち込むことがあるかどうかは、現時点で分からない。しかし、ここで「やりきった」と満足してしまえば、今までと同じ。チームのメンバーからのありあまる向上心に刺激を受けつつ、自分を成長させる糧としていきたい。」

三学部横断型課題解決プロジェクトホームページはこちら

三学部横断ゼミブログはこちら

【在校生へのお知らせ】2020年度後期履修生追加募集について

授業「学部横断型課題解決プロジェクト」では、2020年度後期履修生を全学部・全学年対象に追加募集を行います。詳しくは、3Sの掲示板でご確認ください。